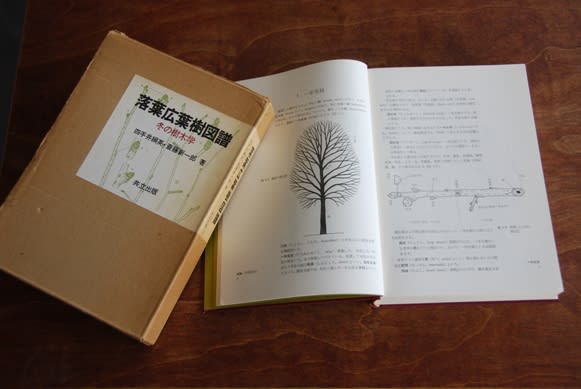

タイトルからして日本林業を根底から否定する反体制的異端の書(筆者の言)なのですが、今まで先頭をきって日本林業を推進してきた林野庁の元長官が「発刊に寄せて」の言葉を書いていたり、現林野庁長官が単行本化に尽力したりしている本なのですから不可思議・・・。

内容は過去の、そして現在の日本林業を林政面でも技術面でも科学面でも沢山の間違いを歯に衣着せぬ文章で指摘しているのです。つまり現在通用している日本林業のあまたの常識を否定しているのです・・・

じっくり読んでみると納得と言うか共感を覚えるところが随所にあります。(中には首をかしげる部分もありますが・・・)

森林・林業関係者やこの分野に興味を持っている方は一度読んでみると、新たな視野・観点が広がると思います。

序の巻~五の巻まで合計28章もあって目次すら紹介するのが大変なので詳しくは出版元ホームページをご覧ください。

購入は↓のバナー(Amazon)からもできます。著者:村尾行一、定価2,625円(本体2,500円+税)です。

1860話目です。何時もご支援ありがとうございます。 の文字またはバナーをポチッと一押しお願います。

の文字またはバナーをポチッと一押しお願います。

| 間違いだらけの日本林業 ―未来への教訓― | |

| クリエーター情報なし | |

| 日本林業調査会 |