短い連休が終わりました。 あっという間でしたが、いい息抜きになったと思います。 中古漁りのほうも、ボチボチと再開です。

■ Steve Khan / Evidennce ( Polydor POCJ-1892 )

廃盤、とのことで、2,500円といいお値段でしたが、スティーヴ・カーンはマイ・フェイヴァリットなので当然買います。

モンク、ショーター、ザヴィヌル、モーガンなどのオリジナル曲をギターだけの多重録音で演奏した佳作。 メインはアコギです。

冒頭のショーターの "Infant Eyes" が哀感たっぷりで、これが最高の出来。 この曲の物悲しいメロディーが見事に表現されています。

また、モーガンの "Melancholee" もシンプルながらも切ないバラードで、これも素晴らしい。 アコギはやっぱりこういう曲を上手く響かせます。

もちろん、このアルバムの目玉は後半のモンク・メドレーです。 ただ、モンクの音楽が持つ独特の雰囲気はあまりうまく表現されていません。

尤も、別に悪い演奏ということではなく、想像していたよりももっとゆったりと穏やかで爽やかな仕上がりになっています。

ラリー・カールトンにもアコギによるアルバムがありますが、こちらはもっとジャズに寄った演奏で、私はこちらのほうがずっと好きです。

録音も素晴らしく、部屋で流すととても気持ちいいです。

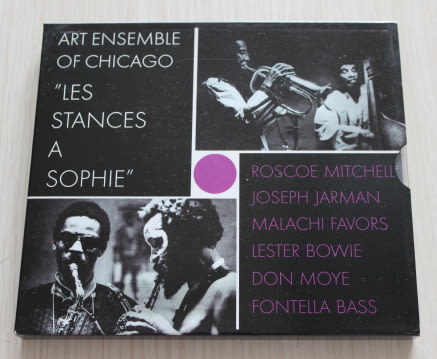

■ Art Ensemble Of Chicago / Les Stances A Sophie ( Universal Sound US CD 11 )

映画のサントラだということは知っていましたが、聴くのは初めてです。

さすがにサントラだけあって、どれも楽曲としての纏まりがよく、非常に聴きやすい。 1曲目の "Theme De Yoyo" は名曲です。

全体にブラック・ミュージックの濃厚な匂いが立ち込めますが、それと同時にある種の格調高さも感じます。 これがフランスで受け入れられた

要因だったんだろうと思います。

やはりこの団体の音楽はフリー・ジャズではないと思います。 当初は他に適当な入れ物が見つからないから取り敢えずそこに入れていただけのはずが、

いつの間にかフリーという文脈で語られるようになってしまったのは怠慢以外の何物でもない。

グループ名が示すように集団としてのアンサンブルを志向していて、それを前提にした音楽をするという一線は必ず守っている。 様々な種類の

音楽的要素を縦横無尽に取り込み、不協和音と無調の中に時々現れる美しい旋律。 泥臭いソウルミュージックにならなかったのは、そういうものを

取り入れるだけの柔軟さと知性のおかげだったのでしょう。

以前の音楽ビジネスはロック、ジャズ、クラシックなどの大雑把な分類認識しかできず、実際の音楽の進化のスピードにはまったくついていけて

いませんでしたが、現代はそうではありません。 この音盤もクラブDJらが再評価して、そういうところに集う若者たちはこれを聴いて踊ったり

しているらしい。 まあ、単純と言えば単純ですが、古い慣習に囚われず、いいものをありのまま受け入れられるというのは素晴らしいことです。

彼らのレコードもジャズ館などに置くよりはクラブミュージック館やレア・グルーヴ館のほうがしっくりくるような気がします。

そろそろ見直されて然るべきかもしれません

■ Steve Khan / Evidennce ( Polydor POCJ-1892 )

廃盤、とのことで、2,500円といいお値段でしたが、スティーヴ・カーンはマイ・フェイヴァリットなので当然買います。

モンク、ショーター、ザヴィヌル、モーガンなどのオリジナル曲をギターだけの多重録音で演奏した佳作。 メインはアコギです。

冒頭のショーターの "Infant Eyes" が哀感たっぷりで、これが最高の出来。 この曲の物悲しいメロディーが見事に表現されています。

また、モーガンの "Melancholee" もシンプルながらも切ないバラードで、これも素晴らしい。 アコギはやっぱりこういう曲を上手く響かせます。

もちろん、このアルバムの目玉は後半のモンク・メドレーです。 ただ、モンクの音楽が持つ独特の雰囲気はあまりうまく表現されていません。

尤も、別に悪い演奏ということではなく、想像していたよりももっとゆったりと穏やかで爽やかな仕上がりになっています。

ラリー・カールトンにもアコギによるアルバムがありますが、こちらはもっとジャズに寄った演奏で、私はこちらのほうがずっと好きです。

録音も素晴らしく、部屋で流すととても気持ちいいです。

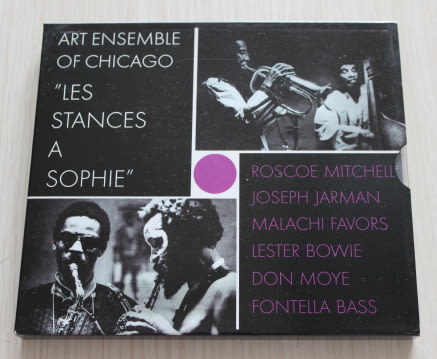

■ Art Ensemble Of Chicago / Les Stances A Sophie ( Universal Sound US CD 11 )

映画のサントラだということは知っていましたが、聴くのは初めてです。

さすがにサントラだけあって、どれも楽曲としての纏まりがよく、非常に聴きやすい。 1曲目の "Theme De Yoyo" は名曲です。

全体にブラック・ミュージックの濃厚な匂いが立ち込めますが、それと同時にある種の格調高さも感じます。 これがフランスで受け入れられた

要因だったんだろうと思います。

やはりこの団体の音楽はフリー・ジャズではないと思います。 当初は他に適当な入れ物が見つからないから取り敢えずそこに入れていただけのはずが、

いつの間にかフリーという文脈で語られるようになってしまったのは怠慢以外の何物でもない。

グループ名が示すように集団としてのアンサンブルを志向していて、それを前提にした音楽をするという一線は必ず守っている。 様々な種類の

音楽的要素を縦横無尽に取り込み、不協和音と無調の中に時々現れる美しい旋律。 泥臭いソウルミュージックにならなかったのは、そういうものを

取り入れるだけの柔軟さと知性のおかげだったのでしょう。

以前の音楽ビジネスはロック、ジャズ、クラシックなどの大雑把な分類認識しかできず、実際の音楽の進化のスピードにはまったくついていけて

いませんでしたが、現代はそうではありません。 この音盤もクラブDJらが再評価して、そういうところに集う若者たちはこれを聴いて踊ったり

しているらしい。 まあ、単純と言えば単純ですが、古い慣習に囚われず、いいものをありのまま受け入れられるというのは素晴らしいことです。

彼らのレコードもジャズ館などに置くよりはクラブミュージック館やレア・グルーヴ館のほうがしっくりくるような気がします。

そろそろ見直されて然るべきかもしれません