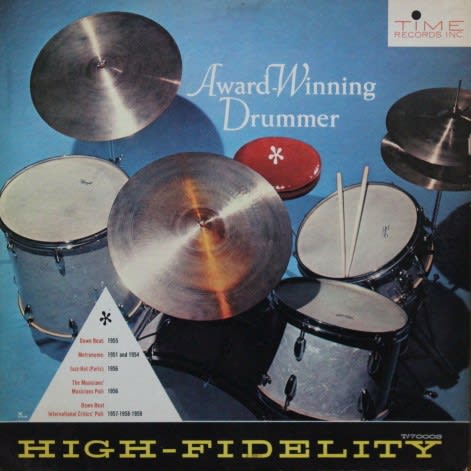

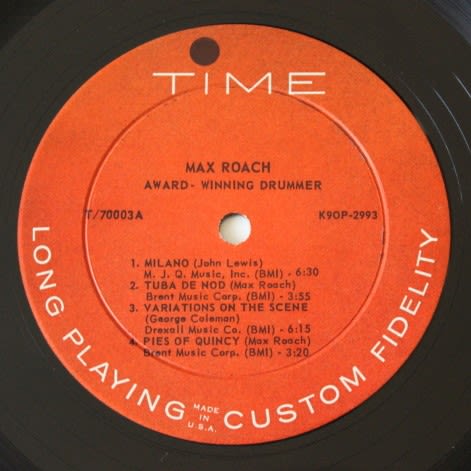

Max Roach / Award-Winning Drummer ( 米 Time T/70003 )

ピアノを使わず、レイ・ドレイパーを迎えた3管のハーモニーでコード演奏を代行させるというコンンセプトがなかなか上手く効いてる。 この構成の美点の

1つは、管楽器のソロをとる場合に楽器の音がきれいに聴こえることだ。 ピアノの和音の中にソロ楽器の音が混ざらないので、管楽器奏者が上手い場合は

その発する音の美しさや演奏の巧みさがよく判る。 これはブッカー・リトルやジョージ・コールマンのような演奏家にはうってつけの環境だろう。

ブッカー・リトルのラッパが冴えている。 輝かしい音色とグッと締まった制御のバランスに圧倒される。 強い知性で冷静にコントロールされた演奏は、

トランペット演奏の理想像の1つではないかと思う。 数十年後にウィントン・マルサリスらがやろうとした演奏スタイルがすでに1958年のニューヨークで

行われていた。 だから、ウィントンが自分の演奏の新しさを語っていた時に、ブッカー・リトルを知っていた私にはそれがピンとこなかった。

ジョージ・コールマンもほろ苦い音色で節度のある落ち着いたプレイをしていて、いいテナーだなと素直に感じる演奏だと思う。 誰かと似ていることもなく、

この人だけの世界があるところが素晴らしいのではないか。 控えめな性格だったせいか、50年代に本人名義のアルバムがないのでとにかく一般的な評価が

低いけれど、こうして演奏はしっかりと残っているのだから、もっと聴かれるべきだ。

管楽器群の演奏が知的に洗練されていて、この当時の3大レーベルが量産したハードバップとは少し趣きが違う何かがある。 こういうのをきちんと聴けば、

3大レーベルだけが主流で王道だという認識が必ずしも正しいということでもないのだということに気が付くだろう。

但し、ここでもマックス・ローチの長いソロが出てくる。 特にA-4は初めと終わりに短い3管の重奏があるだけで、あとはすべてローチのソロが延々と

続くという恐ろしい曲。 まあ、一番最後に配置されているのが唯一の救いで、当然、3曲目が終わったら針を上げることになる。

例によってドラム・ソロ付きという問題点はあるけれど、これは内容が非常に優れたアルバムだ。 アート・デイヴィスのベースの音もよく録れているし、

ブッカー・リトルやジョージ・コールマンの演奏に耳を傾ければ、多少の瑕疵には目をつぶろうという気にもなれる。