続き

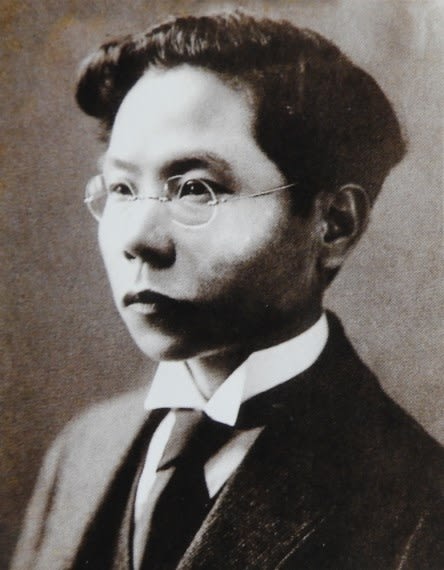

あかとんぼを作詞した三木露風が生まれたのは“たつの”だったのですね

龍野城を目指す途中、左に三木露風生家を見つけました

ゆうやけこやけの赤とんぼ

負われて見たのはいつの日か

誰もが一度は口ずさんだ事のある懐かしい童謡ですね

(略)父・節次郎(23歳) 母・かた(17歳)の長男として明治22年(1889)6月23日に出生し

その名を操(みさお)と名付けられました

(略)

露風が6歳になったとき母親のかたが節次郎と離婚して鳥取に弟の勉をつれて帰ってしまいました

母との離別後、露風は祖父・制(すさむ)の住む龍野町中霞城に引き取られ

そこから龍野小学校に通いました・・・パンフレットより

「良くお出でなされました、どうぞお上がりください」

通されて上記に記した露風の生い立ち等々丁寧な説明のお蔭で

知らなかった露風を身近に感じる事が出来ました

この家は露風が6歳まで両親、弟と住んでいた生家であり武家屋敷の流れを組み込んだ歴史的な建物で

特に奥座敷の天井は建築当時から、そのまま残されているそうです

建て替えられておりますが、此方が引き取られた祖父・制の家

制は明治19年、第九十四国立銀行の頭取となり

明治22年の町村制施工に伴って初代龍野町長に選出されると共に漢学の造詣も深く

祖父の家庭には漢詩、寛文を愛する優雅な雰囲気が有りました・・・パンフレットより

鍵型に曲がる小さい入り組んだ路地を尚も進みますと龍野城の埋門に出ました

古い木材を使い復元されたとの事で復元とは思えない威風が感じられます

べ

べ

別名「朝霞城」と言われた龍野城

現在ある城郭は昭和50年に5年かけ明治4年ころの絵図を参考に

城壁、多門櫓、埋門、石垣、本丸御殿、鍜坂門を全て木材、土壁で再現させたとの事です

朝霞城とは「たつの」には揖保川が流れており寒暖の激しい時期に城全体を覆うほど

霧が発生する為、そう呼ばれる様になった様です

元々龍野には赤穂氏の一族、赤松村秀によって築かれた城が鶏籠山に在りましたが

秀吉の軍に戦わずして明け渡し、その後は蜂須賀、福島など豊臣配下の大名が

在城しますが時が移り徳川の時代になると播磨は池田氏、本田氏等大名が次々に変わって行く訳ですが

脇坂安政が入部した時には城、侍屋敷も壊されてしまっていた為一年かけて城を再建する事になります

現在の本丸御殿は脇坂氏が日常の生活していた居館であった様です

こうして脇坂家は200年間、龍野を納めた訳ですが4代・安照が忠臣蔵で名高い赤穂事件の時に

赤穂城請け取りの正使を務めた事で知られておりますね

(長い資料から私なりに要約して記しましたので間違っている所があるかもしれませんが、もし有りましたらご容赦を)

エッ?何でここに寅さんが?

ブログのお友達、一期一会さんのコメントで謎が解けたのですが

「たつの」は「ふうてんの寅さん」のロケ地だったのですね

雄さんも寅、寅同士 これも縁でしょうと記念のツーショットをお願いしました

砂紋が美しい枯山水の庭と落ち着いた部屋

この龍の襖絵は「たつの」出身の画家、出口龍憲氏の寄贈に寄るものだそうです

上段の間

金泥引、金砂子打の豪華な障壁画はヒガシマル醤油の寄贈だそうです

飾られてある脇坂家の「輪違紋」は「天と地の調和」を表しているのだとか

外のベンチでしばし城の全景を眺めておりますと、一寸した疑問が浮かびました

何故、天守閣を築かず平城にしたのでしょう?

時代は太平の世となり戦略上の城は必要なくなった事によるのでしょうか?

城の出口に建つ高麗門

高麗門を潜って白壁に挟まれて緩い坂を下り

脇坂家の御涼所へと足を向けます