いよいよ韓国旅行も最後の地となりました

今日は統一地方選挙の投票日です

私達が済州に居たころ始まった選挙なのでどうしても行方が気になります

投票率は地区に寄って異なりますが総合では50%程度なので日本とそう変わり有りません

結果、セオウル号や地下鉄事故など政府への不信感が強く有力とみられたセヌリ党の候補は落選

ソウルの市長選は野党であるハンナラ党の勝利で終わりました

パク・クネ氏にとっては、これからの政権がかなり厳しい事を物語る結果になったわけです

一応、ホテルは朝食付きです

ですがパンとジャム、コーヒー、コーン、カップラーメンという侘しさ

それも、ウカウカしていると補充がないので朝食に有り付けない事も有ります

実際、私達は翌朝(この日は若者が3・4人宿泊していた)8時半頃、階下へ行きましたので

パンの一欠けらも口にする事が出来ませんでした

前置きはさて置いて

食堂の店員さんが教えて下さったバス停へ向かいます

日本で下調べしたところに寄りますとバス停は「ナムカジ・バスは114番」

そう待たずに114番のバスが来ましたので乗車し

「ナムカジまで」と言いますと「ナムカジ?ナムカジ?」と何度も問われ

「降りる所を教えるから前の席に座っていて下さい」と言われました

やはり食堂の店員さんが仰っていた通りナムカジなるバス停は存在しないのかもしれません

雑器が並ぶ賑やかな、みやげ通りを過ぎたバス停で降ろして下さいましたので

確認しましたがナムカジの文字は有りませんでした

そこから町に少し戻り最初に目に入ったのが「池順鐸窯」の看板です

ここで雄さんはお気に入りを一つ見つけました

ここは後でまた訪問する事になりますので後程、記したいと思います

次に私達が向かったのは廣州窯でしたが私達の好みに合わず見ただけにとどめました

すぐ先は先ほどバスで通り過ぎた土産屋さんが軒を連ねる場所です

そちらは料金も手ごろな観光客相手のお店が多くやはり心を動かされる物は有りませんでした

そうした土産屋が並ぶ中漢吉陶芸とお読みするのでしょうか

窯場を見つけましたので一寸、覗いてみます

奥様でしょうか、流暢な日本語で応対して下さいましたので

「随分、日本語がお上手ですね」と言いましたところ何と九州から此処へ嫁いで来られた方なのだそうです

以前、慶州で購入した抹茶茶碗の図柄が良く似ているのを思いだしお聞きしたところ

この図柄は主人しか描きませんからと仰っていました

それがこの茶碗です

結局、何も買わずに失礼しましたが

わざわざ、外まで見送ってくれ周辺の窯場の場所を教えて下さいました

先ず最初に訪れたのが海剛高麗青磁研究所

しかし残念な事に今日は休館日

「美術館は入れませんが、ご自由に見学なさって結構ですよ」との事

最初の画像が美術館です(クリックで大きくなります)

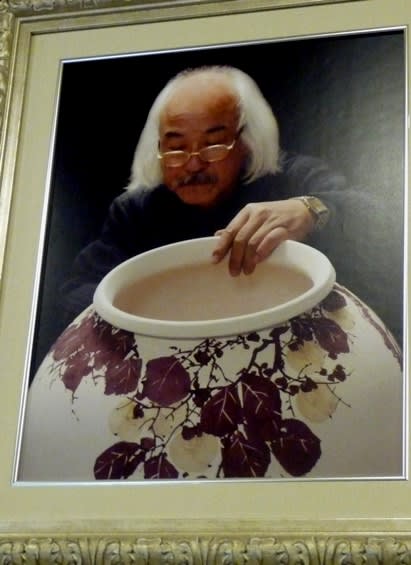

この像が初代の柳海剛(ユ・へガン)→「青磁の匠」という文字が見えると思います

後に訪れる地順鐸氏(チスンテク)と共に利川を再び陶芸の里として復活させた人物です

次の写真は2代目の柳光烈氏(ユグァンリョル)→(海剛美術館を設立しました)

後にインターネットで所蔵の作品を見ますとそれはそれは素晴らしい名品揃い

休館で有ったとは返す返すも残念な事でした

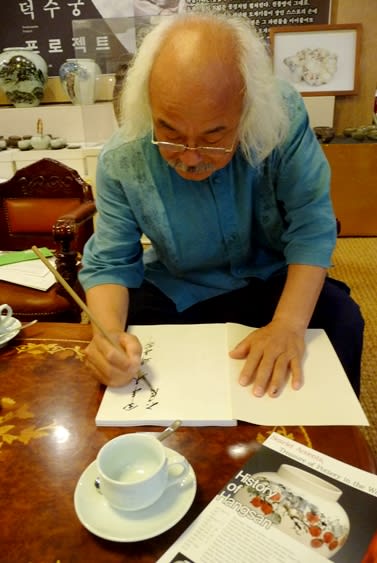

こちらは「漢吉陶芸」の奥様が「白磁の分野では第一人者ですが、ちょっとお値段は張りますよ」と

仰っていた林恒鐸氏(イム・ハンテク)の工房です

林恒鐸氏は辰砂の技術に優れ人間国宝の認定を受けています

展示室に行きますと

「良くいらっしゃいました、どうぞどうぞ」と高名な工芸家とは思えぬ歓待振りです

煎れて下さったコーヒーを戴きながら陶器や飾って有った琴について話が盛り上がった所で

「お名前をこの紙に書いて下さい」

いきなり、そう言われたので一体何故と思いながら私達の名前を書きますと

奥から氏の作品が収録された本をもってきて、その本にサインをし記念にと下さったのです

当時の国会議員だった頃のパク・クネ氏と隣は前大統領キム・ヨンサン氏

林氏のお嬢さんは現在、日本の有田に勉強に行っているそうです

日本の陶磁器の故郷である韓国から日本へ留学とは考えさせられるものが

焼きは本当に素晴らしいのですが絵付けを日本の陶磁器に学ぶところが有ると言う事なのでしょうか

私達は氏の作品を一つ求めようかと思っていましたが現金も乏しくビザカードが使えないと言いますので

飾って有った作品の中から上品な染付の箸置きを購入する事にしました

この箸置きは30年前に作った物だそうで今後つくる予定はないそうです

思うに多分、韓国では箸置きを使う習慣が無いので、その辺りが作らない理由なのでしょうか

ビザカードが使えなかった事が効を奏して貴重な箸置きを手に入れる事が出来たのは幸運でした

最後に向かったのは雄さんが目を付けていた池順鐸(チスンテク)窯です

先にも触れましたが順鐸氏は李朝時代以降、途絶えてしまった高麗青磁を復活させようと

柳海剛氏と共に再現と収集に尽力された陶工です

惜しい事に1993年 81歳で亡くなられました

こうした中から雄さんが選んだのが次の写真の花活けです

帰り利川駅まで送って上げますというお言葉に甘えましたが

東京で展覧会を開くと皮膚科の医師が必ず見えて殆どを買い占めてしまうのだとか

そんな話をされていました

時代の流れと言うか最近では一寸したレストランでもベークライトの食器が使われているのを見受けますが

自国の素晴らしい文化に対する理解が落ちているのは少し残念です

人気ブログランキングへ

陶磁器は素人ですので、時々眺めるだけです。

しかしいいところを教えていただきました。感謝です。

次に訪れるときの参考にさせていただきます。

映画「白磁の人」を見てから、池順鐸・柳海剛両氏と交友のあった小淵沢まで浅川伯教・巧兄弟の資料館を見に行きました。

昨年ソウルを中心に訪れたときも高麗青磁の壺にとても惹かれました。

そうして集めた陶器が一昨年、作って頂いた食器棚一杯になりました。

前回、青磁を購入しましたので今回は白磁にしました。

次に韓国を訪れる機会が有れば広州の方にも足を延ばして、じっくり陶器と向き合ってきたいと思いますが

果たして実現できるかどうか。

Fsさんの韓国を期待しています。

ご縁がおありだったんですね!!

そしてお二人の人間国宝の窯もご覧になれて良かったですね。林恒鐸氏、額入りの素焼き(?)の作品を見ている氏の写真はさておき、たかさんのご主人とお話されているお顔がいいです!無心に、良い作品を作ることだけに精神を集中されて清らかになられた感があります^^

池順鐸氏の作品は、以前何度かお邪魔したロッテホテル地下の陶器屋さんで、「池順鐸」の文字を見たことがありますが、どんな作品があったのかまでは・・・

こちらで見せていただけて嬉しかったです。

お求めになった箸置きや花活けの絵柄の感じ、私も好きな雰囲気です。

奥様にその事を話した時、とても喜んでおりました。

器は使ってこそ・・・と言いますが

そそっかしい私ですので、もし落としたらと思うと恐くて

未だ一度も使っておりません。

はるさんに言われて改めて林氏のお顔を見ましたら

本当、いい顔をしてますね。

私も絵を描くときは精神を集中しているのですが(つもりですが)

眉間にシワガ残って林氏の様な穏やかな面立ちには程遠い感じです。

修行が足らないのかしら?

私達が選んだ物、はるさんも気に入って下さって嬉しいです。

有難うございました。

陶器を見るのは私も大好きです。

毎年、有田陶器市には出向いてチェックします。

高くてとても手のでないものから、

安くっても手を出したくないものまでの<笑、

あふれるほどの品揃えを楽しみます。

歳のせいでしょうか、

イヤ、気のせいでしょうか<汗、

少しづつ目が越えて来た気がしています<笑。

年齢を重ねるとともに、時代の景色と共に

私自身の好みが変わっていくだけの事でしょうか<笑。

こういった意味でも陶器を観る楽しさは、ずっと続くのかもしれません。

今は日本各地、窯場は存在しますが

本場朝鮮の陶工たち(秀吉の命により無理矢理、連れて来たのが良かったのか悪かったのか)の

汗と涙に寄って作り上げられた焼き物の産地と言えばやはり九州なんでしょうね。

私も九州へ行ったおり幾つかの窯場を案内して頂きましたが

肝心な有田へ行かなかったのが、ただただ残念です。

sisiさんが目が肥えて来たというのは

そうして何度も良いものに触れてきた結果なのでしょう。

やはり羨ましいとしか言いようが有りません。