イエスキリストキリストの 『掟』

『わたしがあながたを愛したように、互いに愛しあいなさい。これがわたしの掟である。

友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。』

ヨハネ福音書 15章12&13節

1月15日。 水曜日。

夫のお誘い。

『永遠の0』 を観に行きましょう! 勿論のOK! 。

。

で・・観ました。

『永遠の0』

「この物語は『必ず生きて帰る』と愛する妻に誓った一人の天才パイロットの物語です。」

原作者・百田尚樹(47歳)の言葉より。

私は、

映画を観ている間、ず~と、

『掟』 と 『掟を実行した人達』 を思い出し、あれこれと、考えていました。

まずは・・

一人目。

『永遠の0』・ご当人・『凄腕のゼロ戦海軍航空兵の宮部久蔵』

『永遠の0』・ご当人・『凄腕のゼロ戦海軍航空兵の宮部久蔵』

特攻隊として最期の飛行の時。

特攻隊として最期の飛行の時。

自分の飛行機の発動機の不調状態、飛行途中で折り返し戻らなければならない状態、を発見。

すると

戦後、自分の妻と再婚する、大石 賢一郎 に、飛行機の交換を、依頼する。

戦後、自分の妻と再婚する、大石 賢一郎 に、飛行機の交換を、依頼する。

不信がる大石に、久蔵は、申し立てる。

「最期の飛行を、飛行士として初めて乗った君の飛行機に、乗りたいのです。」(本心は隠します)

久蔵の飛行機に乗り、不調のために途中で引き返し、命の助かった大石は、久蔵の飛行機の中に、『二つの遺品』 を発見する。

久蔵の飛行機に乗り、不調のために途中で引き返し、命の助かった大石は、久蔵の飛行機の中に、『二つの遺品』 を発見する。

〇『妻子の写真』 そして 〇『遺書』 「私の妻を救って欲しい」

上官に、「士気が弱わまる!」 と殴られても、殴られても・・・

部下に・・・『生きよ!』 『生き延びよ!』 『命を無駄にするな!』 と。言い続け、部下を励ましてきた 久蔵です。

くじけそうになる度に・・・

妻子の写真を眺めて、妻との約束を果たし、妻子と家庭を築く将来を夢見て、生きる力を振り絞る 久蔵でした。

そして・・

妻・松乃との約束: 『必ず返ってきます!』 を守ることを、我が身に誓っていた 久蔵です。

なのに

なぜに? 帰ることのない 『特攻に志願』 したのか?

最終的に、命の大切さを教え続けてきた久蔵は、特効兵養成教官となります。

毎日毎日・・・『死』への道へ旅立つ青年達を見送り、帰らぬ人となった『慰霊』にむかって詫びる教官・久蔵。

『私は、この亡き青年達に、何を持って、報いることが出来るのか?』

悩み悩み・・そして・・悩み。 うずくまる教官・久蔵。

最期は・・・

☆ 散っていった若き青年達と 『死の共有』 することで、 『結論』 を出した久蔵。

☆ 妻・松乃との約束:『必ず返ってきます!』は、飛行機を交代した大石に妻を託することで、 『約束の成就』 とした久蔵。

{妻も、夫の死後数年が経ち、夫の『約束』は 『遺言』 によって成就したと納得。 大石と結婚する。)

最後に・・・

☆ 愛する妻・松乃を見送った、大石が述べる 『言葉』:

『宮部久蔵は死んだ。 そして 私は今生きてここにいる。』 『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来たことです。』

☆ 愛について、聖書が述べる 『言葉』:

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。』。

『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来る。』 ということです。

そして・・

二人目。

囚人の身代わりとなって・・・

囚人の身代わりとなって・・・

自分の命を捧げた

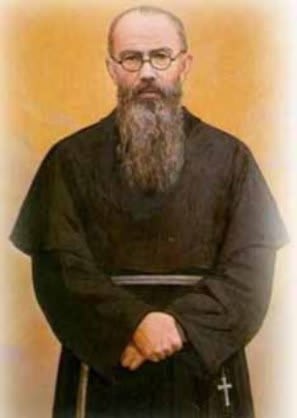

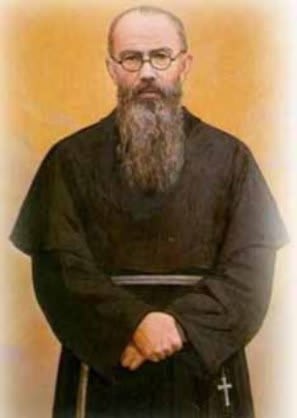

『マキシミリアノ・コルベ神父』

『アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所』 『コルベ神父』

コルベ神父の生涯:

1894年(明治27年): ポーランドで誕生。

13歳:故郷の「フランシスコ会」の神学校入学。 後・・。 ローマの大学に留学して7年間哲学と神学を学ぶ。

1918年(大正7年・25歳): ローマで司祭叙階。 ポーランドへ帰国。

1930年(昭和5年・36歳): ゼノ修道士を伴って来日。 6年間日本に滞在し、『無原罪聖母の騎士』 誌の発行と宣教に専念。

1936年(昭和11年・42歳): 来日6年後に、ポーランドに呼び戻されました。

1939年 (昭和14年:45歳): 8月末: ポーランドはドイツ軍に占領され、ニエポカラヌフの修道院も荒らされた。

1941年(昭和16年・47歳)

2月27日:ポーランドを占領していたナチスの憲兵に、連れていかれる。

5月28日:“死の抑留所”アウシュビッツに、閉じ込められました。

7月末: 第14号舎から一人の逃亡者が出る。 一人の逃亡者が出た場合、その報復として、20名が餓死刑に処せられる規則。

7月31日:午後3時。 逃亡者が見つからないので、餓死室に送られる10人の囚人が呼び出されました。

その時。 その中の一人が突然叫んだのです。 「私には家内と子供がいるのだ。もう一度会いたい。」 と。

しかし、その悲痛な叫びが黙殺されて、ただ 「裸足になって歩け」 と所長の命令でした。

皆が歩き出そうとしたその時。 皆を驚かせる言葉が聞こえました。 「妻子のいるその人の身代わりになって死にたい。」 と。

所長は 「お前は誰だ」 と聞く。

コルベ神父は 「私はカトリック司祭です」 と答える。

しばらく続いた沈黙の後: 「よし、おまえがいくがよい」 と所長の返事。

・・・・・

10人の受刑者が餓死室に閉じ込められてから14日間過ぎた。

8月14日:聖母被昇天祭の前日。 10人の中4人しか生存者はなく、意識のあるのはたった一人、コルベ神父だけでした。

なかなか死なない彼を殺すことになりました。

死の注射を持って 餓死室 に入ってきた看守を見ると、神父は自分から腕を出していた そうです。

正に・・・

コルベ神父は、身をもって、『イエスの掟』 を実行しました。

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない』

『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来る。』 ということです。

そして・・・

『言葉で表現できない何か』 とは 何か? ということでもあります。

そして・・・

三人目。

自ら定めた 『掟』 を実行した・・

自ら定めた 『掟』 を実行した・・

『イエス・キリスト』

イエスは・・・

私たちに、『神の愛』 を教えるために、人となられ、この世に来られました。

私たちに、神の愛を教えるだけでなく、御自分の生活で、身をもって、『神の愛』 を示されました。

そして

イエスは、生涯の最期(33歳頃)で・・・

兄弟である人類の罪のための贖いの代価として、十字架上で死んだのです。 身をもって、『神の究極の愛』 を示されました。

正に・・・

イエス・キリストも、自ら定めた 『神の掟』 を実行しました。

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない』

以上。

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。』 と。

大石が最後に述べた 『言葉』:

『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来たことです。』 ということでしょう。

三人三様の 『愛の実行』 を、映画:『永遠の0』 を観ながら考えていた、3時間でした

ちなみに・・・

『アウシュヴィッツ=強制収容所』 から生還した、精神科医:V.E.フランクの、強制収容所の体験記録: 『夜と霧』 の 『言葉』 です。

こんな風に フランクは語ります。

『「私は もはや人生から何も 期待できない」。

ではなく・・

「人生が 私からまだあるものを 期待している」 と。

すなわち・・

「人生におけるあるものが 未来において 彼等を待っている」 ということを示すことに私は成功しました。』

『事実

一人の人には、彼が並外れた愛情を持っている 一人の子供が 外国で彼を 『待っていた』 のであり、

他の一人には、人間ではないが他のものが、すなわち彼の仕事が 『待っていた』 のである。

彼は学者としてあるテーマについて本を書いていたのであるが、それはまだでき上がらず、その完結を待っていたのである。』

更に、フランクは語ります。

『この各人がもっている、他人によってとりかえられ得ないという性質、かけがえないということは、

意識さえすれば、

人間が彼の生活や行き続けることにおいて担っている 責任の大きさ を明らかにするものである。』

『待っている仕事、あるいは待っている愛する人間、に 持っている責任を意識した人間 は、

彼の生命を放棄することが決してできない のである。』

つまり・・・

『彼はまさに 彼の存在の『何故』 を知っているのであり・・・

従ってまた 『ほとんどいかなる何故に』 にも 耐え得る のである。』

・・・と。

正に、

『凄腕のゼロ戦海軍航空兵の宮部久蔵』 は、

帰りを待つ妻子の存在に、 責任を意識した人間 であり、

『ほとんどいかなる何故に』 にも 耐え得た のである。』 ということでしょう。

皆様!

御訪問に感謝申し上げます。 どんな状態になっても、どんなに年を重ねても・・『お人のために・・・』と。 生き生きとしていましょうね! 輝いていましょうね!

『わたしがあながたを愛したように、互いに愛しあいなさい。これがわたしの掟である。

友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。』

ヨハネ福音書 15章12&13節

1月15日。 水曜日。

夫のお誘い。

『永遠の0』 を観に行きましょう! 勿論のOK!

。

。で・・観ました。

『永遠の0』

「この物語は『必ず生きて帰る』と愛する妻に誓った一人の天才パイロットの物語です。」

原作者・百田尚樹(47歳)の言葉より。

私は、

映画を観ている間、ず~と、

『掟』 と 『掟を実行した人達』 を思い出し、あれこれと、考えていました。

まずは・・

一人目。

『永遠の0』・ご当人・『凄腕のゼロ戦海軍航空兵の宮部久蔵』

『永遠の0』・ご当人・『凄腕のゼロ戦海軍航空兵の宮部久蔵』 特攻隊として最期の飛行の時。

特攻隊として最期の飛行の時。自分の飛行機の発動機の不調状態、飛行途中で折り返し戻らなければならない状態、を発見。

すると

戦後、自分の妻と再婚する、大石 賢一郎 に、飛行機の交換を、依頼する。

戦後、自分の妻と再婚する、大石 賢一郎 に、飛行機の交換を、依頼する。不信がる大石に、久蔵は、申し立てる。

「最期の飛行を、飛行士として初めて乗った君の飛行機に、乗りたいのです。」(本心は隠します)

久蔵の飛行機に乗り、不調のために途中で引き返し、命の助かった大石は、久蔵の飛行機の中に、『二つの遺品』 を発見する。

久蔵の飛行機に乗り、不調のために途中で引き返し、命の助かった大石は、久蔵の飛行機の中に、『二つの遺品』 を発見する。〇『妻子の写真』 そして 〇『遺書』 「私の妻を救って欲しい」

上官に、「士気が弱わまる!」 と殴られても、殴られても・・・

部下に・・・『生きよ!』 『生き延びよ!』 『命を無駄にするな!』 と。言い続け、部下を励ましてきた 久蔵です。

くじけそうになる度に・・・

妻子の写真を眺めて、妻との約束を果たし、妻子と家庭を築く将来を夢見て、生きる力を振り絞る 久蔵でした。

そして・・

妻・松乃との約束: 『必ず返ってきます!』 を守ることを、我が身に誓っていた 久蔵です。

なのに

なぜに? 帰ることのない 『特攻に志願』 したのか?

最終的に、命の大切さを教え続けてきた久蔵は、特効兵養成教官となります。

毎日毎日・・・『死』への道へ旅立つ青年達を見送り、帰らぬ人となった『慰霊』にむかって詫びる教官・久蔵。

『私は、この亡き青年達に、何を持って、報いることが出来るのか?』

悩み悩み・・そして・・悩み。 うずくまる教官・久蔵。

最期は・・・

☆ 散っていった若き青年達と 『死の共有』 することで、 『結論』 を出した久蔵。

☆ 妻・松乃との約束:『必ず返ってきます!』は、飛行機を交代した大石に妻を託することで、 『約束の成就』 とした久蔵。

{妻も、夫の死後数年が経ち、夫の『約束』は 『遺言』 によって成就したと納得。 大石と結婚する。)

最後に・・・

☆ 愛する妻・松乃を見送った、大石が述べる 『言葉』:

『宮部久蔵は死んだ。 そして 私は今生きてここにいる。』 『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来たことです。』

☆ 愛について、聖書が述べる 『言葉』:

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。』。

『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来る。』 ということです。

そして・・

二人目。

囚人の身代わりとなって・・・

囚人の身代わりとなって・・・自分の命を捧げた

『マキシミリアノ・コルベ神父』

『アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所』 『コルベ神父』

コルベ神父の生涯:

1894年(明治27年): ポーランドで誕生。

13歳:故郷の「フランシスコ会」の神学校入学。 後・・。 ローマの大学に留学して7年間哲学と神学を学ぶ。

1918年(大正7年・25歳): ローマで司祭叙階。 ポーランドへ帰国。

1930年(昭和5年・36歳): ゼノ修道士を伴って来日。 6年間日本に滞在し、『無原罪聖母の騎士』 誌の発行と宣教に専念。

1936年(昭和11年・42歳): 来日6年後に、ポーランドに呼び戻されました。

1939年 (昭和14年:45歳): 8月末: ポーランドはドイツ軍に占領され、ニエポカラヌフの修道院も荒らされた。

1941年(昭和16年・47歳)

2月27日:ポーランドを占領していたナチスの憲兵に、連れていかれる。

5月28日:“死の抑留所”アウシュビッツに、閉じ込められました。

7月末: 第14号舎から一人の逃亡者が出る。 一人の逃亡者が出た場合、その報復として、20名が餓死刑に処せられる規則。

7月31日:午後3時。 逃亡者が見つからないので、餓死室に送られる10人の囚人が呼び出されました。

その時。 その中の一人が突然叫んだのです。 「私には家内と子供がいるのだ。もう一度会いたい。」 と。

しかし、その悲痛な叫びが黙殺されて、ただ 「裸足になって歩け」 と所長の命令でした。

皆が歩き出そうとしたその時。 皆を驚かせる言葉が聞こえました。 「妻子のいるその人の身代わりになって死にたい。」 と。

所長は 「お前は誰だ」 と聞く。

コルベ神父は 「私はカトリック司祭です」 と答える。

しばらく続いた沈黙の後: 「よし、おまえがいくがよい」 と所長の返事。

・・・・・

10人の受刑者が餓死室に閉じ込められてから14日間過ぎた。

8月14日:聖母被昇天祭の前日。 10人の中4人しか生存者はなく、意識のあるのはたった一人、コルベ神父だけでした。

なかなか死なない彼を殺すことになりました。

死の注射を持って 餓死室 に入ってきた看守を見ると、神父は自分から腕を出していた そうです。

正に・・・

コルベ神父は、身をもって、『イエスの掟』 を実行しました。

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない』

『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来る。』 ということです。

そして・・・

『言葉で表現できない何か』 とは 何か? ということでもあります。

そして・・・

三人目。

自ら定めた 『掟』 を実行した・・

自ら定めた 『掟』 を実行した・・『イエス・キリスト』

イエスは・・・

私たちに、『神の愛』 を教えるために、人となられ、この世に来られました。

私たちに、神の愛を教えるだけでなく、御自分の生活で、身をもって、『神の愛』 を示されました。

そして

イエスは、生涯の最期(33歳頃)で・・・

兄弟である人類の罪のための贖いの代価として、十字架上で死んだのです。 身をもって、『神の究極の愛』 を示されました。

正に・・・

イエス・キリストも、自ら定めた 『神の掟』 を実行しました。

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない』

以上。

『友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。』 と。

大石が最後に述べた 『言葉』:

『その事実は、言葉で表現できない何かが働いて、出来たことです。』 ということでしょう。

三人三様の 『愛の実行』 を、映画:『永遠の0』 を観ながら考えていた、3時間でした

ちなみに・・・

『アウシュヴィッツ=強制収容所』 から生還した、精神科医:V.E.フランクの、強制収容所の体験記録: 『夜と霧』 の 『言葉』 です。

こんな風に フランクは語ります。

『「私は もはや人生から何も 期待できない」。

ではなく・・

「人生が 私からまだあるものを 期待している」 と。

すなわち・・

「人生におけるあるものが 未来において 彼等を待っている」 ということを示すことに私は成功しました。』

『事実

一人の人には、彼が並外れた愛情を持っている 一人の子供が 外国で彼を 『待っていた』 のであり、

他の一人には、人間ではないが他のものが、すなわち彼の仕事が 『待っていた』 のである。

彼は学者としてあるテーマについて本を書いていたのであるが、それはまだでき上がらず、その完結を待っていたのである。』

更に、フランクは語ります。

『この各人がもっている、他人によってとりかえられ得ないという性質、かけがえないということは、

意識さえすれば、

人間が彼の生活や行き続けることにおいて担っている 責任の大きさ を明らかにするものである。』

『待っている仕事、あるいは待っている愛する人間、に 持っている責任を意識した人間 は、

彼の生命を放棄することが決してできない のである。』

つまり・・・

『彼はまさに 彼の存在の『何故』 を知っているのであり・・・

従ってまた 『ほとんどいかなる何故に』 にも 耐え得る のである。』

・・・と。

正に、

『凄腕のゼロ戦海軍航空兵の宮部久蔵』 は、

帰りを待つ妻子の存在に、 責任を意識した人間 であり、

『ほとんどいかなる何故に』 にも 耐え得た のである。』 ということでしょう。

皆様!

御訪問に感謝申し上げます。 どんな状態になっても、どんなに年を重ねても・・『お人のために・・・』と。 生き生きとしていましょうね! 輝いていましょうね!