私が子どもの頃、

イタリアワインといえば Chianti -キアンティ でした。

藁で包まれたフラスコ型のボトルに入ったキアンティワインは、赤いチェックのテーブルクロスのかかった店に置かれ、オシャレな大人が楽しむお酒として、憧れをもって眺めていたものです。

その頃は、キアンティが

トスカーナ州のワインであり、

サンジョヴェーゼという黒ブドウからつくられている、なんてことは知る由もありませんでした。

それからかなりの時が過ぎ、21世紀となった日本には、当時とは比べ物にならないくらいのイタリアワインが溢れています。

1980年代から1990年代にイタリアのワイン業界に変化が起こり、クオリティの高い素晴らしいワインが次々と登場してきました。そう、

イタリアワインルネッサンスです。

イタリアワインの評価ガイド「ガンベロ・ロッソ」が登場したのもこの頃で、評価の高いイタリアワインは海外にも進出します。

日本ではイタメシブーム、バブルも後押しし、1990年代後半の赤ワインブームの頃には、非常に多彩なイタリアワインが見られるようになりました。

こうなってくると、かつてイタリアワインの代名詞だった“キアンティ”は影が薄くなってきます。

イタリア国内でも、素朴な酸とタンニンを持つキアンティは、地元民や飲みなれた人にはいいとしても、国際市場では売りにくいワインでした。しかも、イタリアワインルネッサンスによって、同じブドウ品種からつくられる、濃厚でビロードのようになめらかなスーパータスカンのようなワインが登場してくると、ますますキアンティの分が悪くなってきます。

しかし、21世紀を少し過ぎたあたりから、

食事とともに楽しむワインへの回帰 が見られるようになってきました。

また、キアンティワイン自体も、イタリアワインルネッサンスの影響を受け、ざっくりとした酸とタンニンのキャラクターから、

サンジョヴェーゼの個性、魅力を発揮できるワインへ と変わってきました。

食事に欠かせない酸がしっかりあり、タンニンと果実味とのバランスの取れた現代のキアンティワインは、料理とともに楽しめるワイン です。

2014年11月、キアンティワイン協会のジョヴァンニ・ブージィ会長が来日した際のイベントでは、

キアンティワインと料理をマッチングさせる食事会 が開催されました。

料理はイタリアンかと思いきや、

都内老舗ホテルのフレンチのコース料理。

しかも、各皿には、

日本の食材が隠されていました。

鴨フォアグラのテリーヌと“三笠奈良漬”のマルブレ模様 真紅のポルト酒風味

鴨フォアグラのテリーヌと“三笠奈良漬”のマルブレ模様 真紅のポルト酒風味

フォアグラの間に、日本の漬物

“奈良漬”が挟まれていました。

甘みがあり、発酵食品ならではのうまみのある奈良漬は、フォアグラと意外なほどよくマッチ。

Vin Santo 1997

この皿に合わせたのは、

キアンティ地区の高貴なる甘口ワイン“Vin Santo ヴィン・サント”。

甘口ワイン+フォアグラはゴールデンカップルですが、奈良漬がさらに両者の結びつきを深めてくれました。

※ヴィン・サントについては後述します

リ・ド・ヴォーと白神山地のアワビ茸、カルドンチェッロのフリカッセ

リ・ド・ヴォーと白神山地のアワビ茸、カルドンチェッロのフリカッセ

スパイシーなディアブルソース、胡椒の余韻

秋田県白神山地産のアワビ茸と、フレンチの食材である仔牛の胸腺リ・ド・ヴォーを、スパイシーな胡椒をきかせたソースがひとつにまとめます。

前菜といえ、リ・ド・ヴォーもソースも重ためで、茸の味も深みがあるので、ある程度しっかりめの赤ワインが欲しいところ。

キアンティなら、

少し厚みのあるReserva と。

Chianti Colli Fiorentini Reserva 2008

甘鯛のうろこ焼き 秋茄子とタップナードラケ 芳醇なマトロートソースに香る黒七味風味

“甘鯛”、“秋茄子”、“黒七味”

甘鯛のうろこ焼き 秋茄子とタップナードラケ 芳醇なマトロートソースに香る黒七味風味

“甘鯛”、“秋茄子”、“黒七味”という3つの和の食材を持ってきました。

下に敷かれているのが茄子、上に乗っているのが甘鯛、帯状のものはニンジンです。

赤ワインソースに加えているという黒七味は主張しすぎていません。甘鯛ははあっさりしているので、軽めのキアンティが合いますが(ニンジンも)、このソースは、まろやかで口当たりのいい、ほどよい濃さのあるキアンティが合います(茄子も)。

Chianti Reserva 2009

陳年10年熟成紹興酒の香りを纏った山鳩のパイ包み焼き

陳年10年熟成紹興酒の香りを纏った山鳩のパイ包み焼き

トリュフ薫るなめらかな馬鈴薯のピューレと赤味噌薫るジュとともに

メイン料理には赤味噌がソースに使われています。

このソースがコクがあり、まったりしたうまみがありますが、赤味噌が入っているとはなかなか気づかれないかもしれません。しかし、味噌が入ったことでうまみがアップし、赤ワインとの一体感をより増しているように感じました。

この料理には、フィネスがあり、余韻の長い上質なキアンティがピタリとはまります。

Chianti Rùfina Reserva 2010

中国の紹興酒を鳩の下ごしらえに使っているのも面白いですね。フレンチではなく、紹興酒+味噌+肉を組み合わせた中華料理とキアンティのマッチングもいいかもしれません。

フロマージュクリームと赤い果実、柿のヴェリーヌ、ビスコッティ・ディ・プラー

フロマージュクリームと赤い果実、柿のヴェリーヌ、ビスコッティ・ディ・プラー

白ワインジュレとヴァニラアイスクリーム

日本の

“柿” がデザートに入っていました。ヴェリーヌは器のひとつ。

柿は海外でも“Kaki”と呼ばれて、人気があるようですね。

なめらかな食感と上品な甘さの柿は、デザートにもピッタリ。

イタリアならではの

ビスコッティは、ヴィン・サントに浸して食べるのが定番です。

ということで、デザートと合わせて、再び

ヴィン・サントが登場しました。

Vin Santon Reserva 2007

ヴィン・サント はイタリアでつくられている甘口ワインのひとつ で、トスカーナ州では広く生産されています。

キアンティ地区で生産されているヴィン・サントは、2012年9月3日付の農林政策省令により、

「DOCヴィン・サント・デル・キアンティ Vin Santo del Chianti」 の呼称が承認されました。

赤ワインのDOCG Chiantiは栽培面積15500ha、ワイン生産量80万ヘクトリットル、

DOC Vin Santo del Chiantiは栽培面積140ha、ワイン生産量3500ヘクトリットルと小さいですが(2013年の統計)、その伝統は長く、古くから愛されているワインです。

ヴィン・サント・デル・キアンティは、生産地域と使用ブドウ品種に規定があります。

覚えておきたいのはブドウ品種で、

トレッビアーノ・トスカーノかマルバジアで70%以上、その他のトスカーナ品種は30%以下となっています。

生産方法が独特で、

“アパッシメント”というブドウの乾燥を行なってから搾り、発酵、熟成させます。

アパッシメントの期間は収穫から12月31日以降、翌3月末まで。自然乾燥で行ない、ブドウの糖度は26%以上。

発酵、熟成には、“カラテッリ”という500リットル以下の小樽を使い、リリースは収穫年から3年目の11月以降、Reservaは4年目の11月以降となります。

アルコール度数は15.5%以上ですから、甘いけれど、アルコールの高いワインです。

同日の午前には、このDOCヴィン・サント・デル・キアンティのセミナーが行なわれ、8種の異なるヴィン・サントを比較試飲しました。

まず、使用するブドウ品種の組み合わせが生産者によりさまざまです。

トレッビアーノとマルバジアだけブレンドしているもの、どちらか片方を100%使用したもの、他の品種をブレンドしたものなど、組み合わせは無限にあります。

使用する樽の素材や大きさ、樽での熟成期間、さらに瓶内での熟成期間など、こちらもさまざま。

甘く、アルコール度数が高いワインですので、長期熟成に耐えることができます。今回の試飲で供された中で最も古いものは1997年産のものでした。色は琥珀色が濃くなっていますが、酸に支えられた複雑な甘さ、ナッツの風味があり、余韻も長く、これから先もまだまだ楽しめそうです。

ヴィン・サント・デル・キアンティも、キアンティの宝です。

これらキアンティのワインは、

トスカーナの内陸部の丘陵地帯でつくられます。

赤ワインの「キアンティ」はサンジョヴェーゼを主体につくられます。丘陵地はワインにフレッシュさをもたらしますので、涼しさから来る酸やタンニンがワインに反映されます。香りはフラワリーで、スミレのトーンがあるといわれます。

サンジョヴェーゼらしいみずみずしい酸と、カッチリしすぎない繊細なタンニンを持つキアンティは、口の中をリフレッシュしてくれますから、食事にピッタリ合います。

キアンティには、オークの小樽で樽熟させたもの、熟成期間が長いRiservaなどもあり、また、Superioreの復活など、実はかなり多彩です。

さらに、キアンティには追加表記できる7つの地域名があります。

Chianti Colli Fiorentini コッリ・フィオレンティーニ

Chianti Colline Pisane コッリーネ・ピザーニ

Chianti Montespertori モンテスペルトリ

Chianti Colli Aretini コッリ・アレティーニ

Chianti Colli Senesi コッリ・セネージ

Chianti Montalbano モンタルバーノ

Chianti Rùfina ルフィナ

海に近いコッリーネ・ピザーニ、フィレンツェの東端のルフィナと、同じキアンティエリアといえど、それぞれの土地のテロワールがかなり違いますから、当然、ワインも違ってきます。

これらの各地域のワインについては今回は触れませんが、興味ある方は、各地域のキアンティを飲み比べるのも面白いと思います。

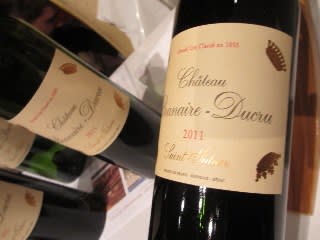

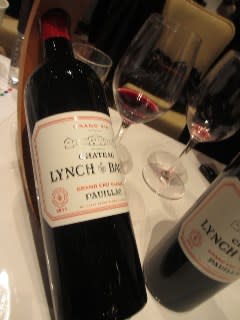

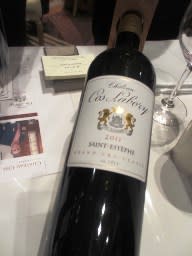

午後の試飲会では30を超えるキアンティの生産者が、自慢のワインを紹介してくれました。

味わいも見た目も、ずいぶんと洗練されたものが多くなっているのを感じました。

イタリアワインにはイタリア料理、と考えるのが王道ですが、上で紹介したように、キアンティとフランス料理でも素晴らしいマッチングが楽しめましたし、日本の食材も混ぜ込むのもいいアイディアだと思いました。中華料理とも合いそうですしね。

ひとくちに、キアンティといっても、生産者のコンセプトやスタイル、細かい地域により、非常に多彩なワインがありますから、どんな料理とでも合わせられる可能性があります。

それを見つけていく楽しみが現代のキアンティワインにあるのは嬉しいことです。

ラ プロシュッテリア

ラ プロシュッテリア

アラスカ天然たらば蟹(キングクラブ)

アラスカ天然たらば蟹(キングクラブ)