鎌倉城の城壁は、別名「切岸」と呼ばれています。

城の意味では、生活空間を守る総構えの城と考えられる。

国内の反抗勢力から鎌倉を守る為、三方山で一方は海で街を囲んだ防禦し易い構造です。

そして、「新田義貞の鎌倉攻め」で、この切岸は攻撃に耐え城壁の役割を果たした。

敗因は、異常な自然現象が始まり稲村の海が干上がり、城壁の無い無防備な場所から鎌倉に攻め込んだ。

城でなければ、、何だ!となれば、、

元寇対策の砦となり、蒙古軍が海から押し寄せる訳です。ですから、直接鎌倉の街が攻撃対象に成ります。

街の守りを捨ててでも蒙古軍に勝利する必要が有ります。

それが、今回紹介している山の内側に在る切岸であり、

生活空間を守る事は放棄して、蒙古軍をせん滅するする為の砦になる訳です。

上記の説明で、砦と城の違いをご理解頂けると良いのですが、、、

結果は、鎌倉城は、、、砦と城の二面性が在り、通常の城とは異質です。

以降戦国時代に多数の城が造られた基に、鎌倉築城の経験と技術で地方の城を作ったと考えるのです。

さて、次は海蔵寺周囲の紹介です。

先ずは丸10の写真です。

如何にも鎌倉らしいタタズマイの家と言われの在る洞穴です。

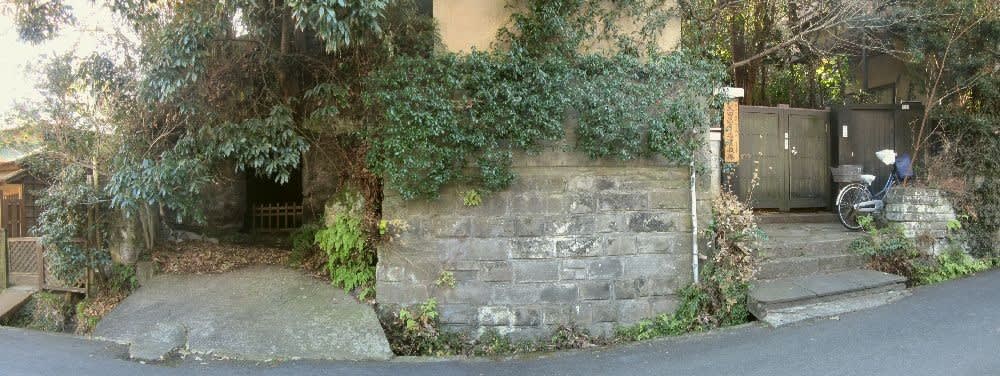

丸11の写真です。

民家の裏には隠し様の無い切岸が在ります。

丸12の写真です。

海蔵寺の駐車場です。

丸13の写真です。

海蔵寺の正門です。 左に曲がると16井戸です。

丸14の写真です。

拝観料も払わずにこの様な場所が在ります。

丸15の写真です。

十六井戸の場所です。

周囲は総て切岸です。

これ等の切岸が、連続的に切れ間が無く続いている訳です。

切れ間が在るとすれば、近年の工作であったり、寿福寺の源氏山への登り口出あったり、

化粧坂の様な街道が考えられます。