この前の日曜日、渥美半島に遊んだ。民俗資料館とか地元博物館を回ったが、どこでも雛飾りのオンパレードで飽きてしまった。

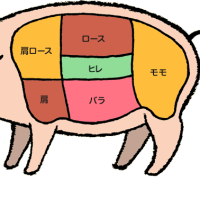

下の写真は終戦直後の雛飾りである。大衆が食うや食わずの戦後の混乱期に、このような雛飾りを飾っていた家があったのだ。

(浜松市HPより引用。)

写真の御殿はどこの国の建築だか分からないようなデザインだが、明治期の雛飾りには本式の寺社建築の御殿がついていたものもある。

私の幼少期にはまだ華族の末裔が町内におり、毎年、御殿を組み立てるのに宮大工を呼んでいた。寝食分離(寝る部屋と食事の部屋は別にしよう)が叫ばれていた時に、雛飾りに宮大工を呼ぶ家があったのだ。

華族の末裔の雛飾りは明治時代の作である。明治時代はまさに「おしん」の時代で、大根飯で12歳まで育って奉公に出された家があった一方で、金持ちの家では雛飾りごときに宮大工だ。

現在、マスコミは格差社会と言うけれど、私の幼少期にはもっと格差があったし、明治時代には格差なんていう生やさしいものではなく、もう別人種だった。

土雛を昭和レトロの覚へとす 拙句

(妻は幼少期の土人形の雛飾りをまだもっている。)

下の写真は終戦直後の雛飾りである。大衆が食うや食わずの戦後の混乱期に、このような雛飾りを飾っていた家があったのだ。

(浜松市HPより引用。)

写真の御殿はどこの国の建築だか分からないようなデザインだが、明治期の雛飾りには本式の寺社建築の御殿がついていたものもある。

私の幼少期にはまだ華族の末裔が町内におり、毎年、御殿を組み立てるのに宮大工を呼んでいた。寝食分離(寝る部屋と食事の部屋は別にしよう)が叫ばれていた時に、雛飾りに宮大工を呼ぶ家があったのだ。

華族の末裔の雛飾りは明治時代の作である。明治時代はまさに「おしん」の時代で、大根飯で12歳まで育って奉公に出された家があった一方で、金持ちの家では雛飾りごときに宮大工だ。

現在、マスコミは格差社会と言うけれど、私の幼少期にはもっと格差があったし、明治時代には格差なんていう生やさしいものではなく、もう別人種だった。

土雛を昭和レトロの覚へとす 拙句

(妻は幼少期の土人形の雛飾りをまだもっている。)