最近は、どこもかしこも「ハイレゾ音源」に沸いています。

でも、本当にそれを聞き分けられる人はどれ程いるのでしょうか。

昔SACD(ス-パーオーディオCD)が一時的に流行った頃、高域は高域ノイズだけで実際の音楽の音声はCDと変わらない様な粗悪なソフトがかなり出回っていて、SONYの数寄屋橋ショールームで当時高性能な高額アンプとヘッドフォンで何本ものSACDを聞かせて頂いた時にははっきり云ってびっくりしました。

そもそも、SONYのショールームにそんなもの試聴用として置いておくなよ!と言いたい感じですが・・・

普通の人が聞いてもたぶん分からないだろうし、「SACD」と書いてあるだけでいい音聞いているような気になっているのだと思うけど、私の耳には明らかにその粗悪品の違いが分かりました。

当時は、周波数分析する装置なんて一般の人は持っていないし、目で確認することは出来ませんでしたが今はPCのソフトでいくらでもその状況を視覚的に確認出来るのでごまかせませんよね。

--

私は10年以上も前から生録は「96kHz24bit」で収録し続けているのに、DVDビデオ用としてはドルビーやAAC圧縮により音変換を余儀なくされて来て、ブルーレイビデオも同じファイルを適用してきました。

ブルーレイディスクには、リニアPCMも書き込んで再生できる仕様があると最近話題に取り上げられることが多くなって、ビデオにも適用できるのか確認しました。

確かにブルーレイビデオでも圧縮をしない「リニアPCM」の適用は可能でした。

それで、先日のブログにもハイレゾ音源をビデオに使えると書きました。

実際に96kHz24bitのファイルをBDオーサリングソフト「Adobe Encore」に設定するとエラーも無くブルーレイビデオが作成できました。

ところが、昨日になって新しいビデオデッキが届いて確認試験のためそのディスクで音の確認をしたら、音がなんか詰まった感じで伸びやかさがありません。

デッキの表示を確認したら・・・「ドルビー」と表示されているではないですか???

良く良く確認したら、「Adobe Encore」上には、「96kHz24bit」の音源に対して詳細事項に「トランスコードされていません」と出ていました。

これは、トランスコードしないと使えないファイルだよと云うことを示しています。

そのため、自動で勝手にデフォルトのドルビー圧縮に変換されていたようです。

更に調べていくと、ブルーレイビデオに使えるのは「リニアPCM」でも、「48kHz16bit」のWavファイルのみでした。

CDは、「44kHz16bit」なので、周波数特性的にはCDを上回りますが、実は「48kHz16bit」までは「ハイレゾ」とは呼ばない様です。

残ねーん!!

最近話題のハイレゾ音源がブルーレイディスクで適用できるというのはあくまでも音声ファイルだけを扱う場合の「Blu-ray-Audio規格」のみの様です。

--

しかしですよ、これを機にいろいろ試して改めて音を聞き比べてみたので、その結果を下記に載せます。

自分で生収録した楽器演奏のファイルをいろいろ変換して確認しました。

音声の時間軸の場所は全て同じ時間軸のところでサンプリングしています。

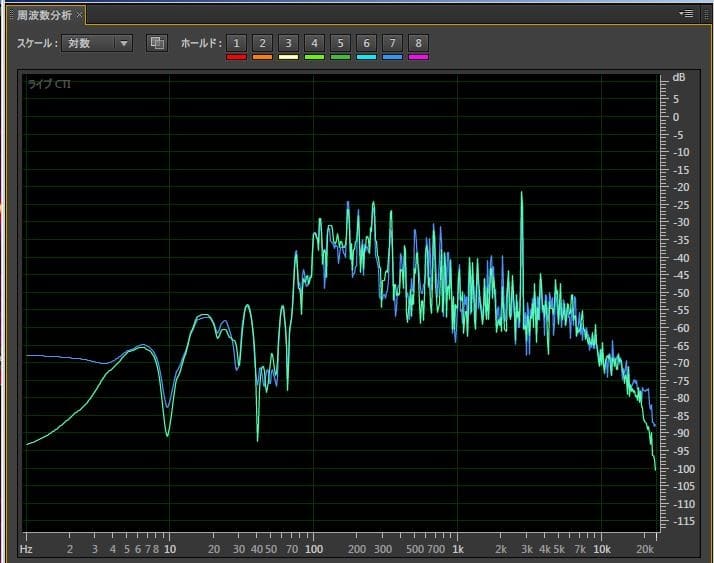

1.生録そのままの「96kHz24bit」サンプリングの音源

気持ちよく40kHz以上まで高域にノイズでない「音」が乗っていますね。

実際にヘッドフォンで聞いてもスッゴく伸びやかで気持ちがスカーっとするいい音で、これぞハイレゾって感じです。

生演奏そのままを聞くことが出来ます。

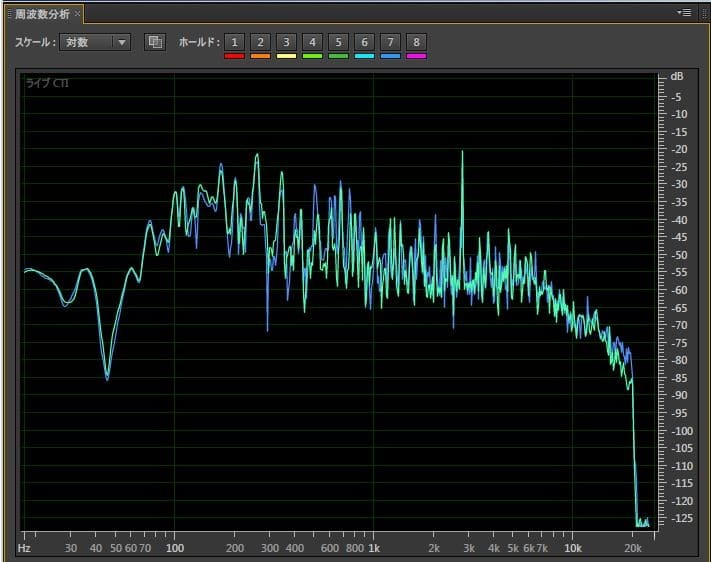

2.「48kHz16bit」へダウンコンバートした音源

ソフトの仕様上、48kHzサンプリングなので音声周波数的には24kHzまでしか表現できないため、上限のそこまでしか横軸の表記は有りませんが、ディジタルの世界はアナログのレコードと違って決められたデータ値以上の音は一切出ませんからそうなっています。

聞いた感じでは、こちらも同じく圧縮していないピュアな音で、96kHzサンプリング時と聞き比べてもそんなに差がはっきり出ませんでした。

でも、静かな演奏でしかも高域があるような場面では、「96kHz16bit」の方が滑らかな感じでこちらはどこかかすれたようなザラついた感じに聞こえました。

ここまでのスペックになると使っているアンプやヘッドフォンの性能がかなり影響しますから何とも云えません。

因みにヘッドフォンは、モニター用としてプロの現場で当たり前に使用されているSONYの「MDR-CD900ST」で、スペック的には20kHzまで出せることになっています。

3.「96kHz24bit」の音源を元にドルビーの「256kbps」のスピードスペックでAC3ファイルに変換

20kHzで完全に落ちてますね。

私の場、ドルビー変換はドルビー社の正式ライセンスを取得してそのソフトで行なっていますが、伝送速度の設定だけでサンプリング周波数の設定項目が無いのでこのような結果になっているのは今回の実験で初めて確認出来ました。

実際の音は・・・・

高域、中域的含め全体的に詰まって聞こえます。

表現が難しいのですが、リニアPCMの音は目の前で楽器が鳴っている感じでしっかりしていますが、圧縮音源は頭の上のほうで鳴っている感じです。

周波数的には20kHzは「超音波」の域の出発点ですからもっと良い音に聞こえても良さそうですが、残念ながら「圧縮」してファイルサイズを小さくしてDVDビデオ動画側にディスクの割り当てを多くするために開発されたモノなので、「圧縮」=「データー間引き」が行なわれる関係で音が詰まって聞こえます。

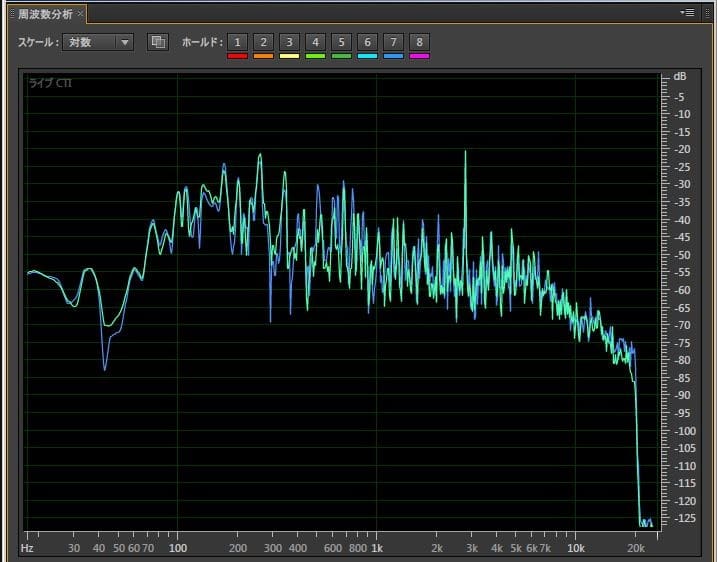

4.「96kHz24bit」の音源を元にドルビーの「640kbps」のスピードスペックでAC3ファイルに変換

見てのとおり、「256kbps」のスピードスペックと見た目同じですね。

実際の音も殆ど「256kbps」のスピードと変わらず、詰まった感じです。

でも、静かな曲調部分で確認すると、「640kbps」のスピードの方が詰まり感が少し和らいでいるのが分かりました。

--

今まで、ここまで聞き比べて正確に確認したことは無く、音の艶やかさ違う事だけは認識していた状況でした。

結果的には、普通の人が聞く環境のテレビのスピーカー的な、「アンプ、スピーカー、その人の耳の性能」からすれば、「256kbps」のスピードでのドルビー圧縮音源でも恐らく何の問題も無いと思います。

でも、それなりの機器環境、耳を持っている人は絶対に「96kHz24bit」サンプリング非圧縮ファイルと、ドルビー圧縮ファイルの違いは聞き比べなくとも分かると思います。

残念ながらブルーレイビデオディスクの音源としては「48kHz16bit」にせざるを得ませんが、「非圧縮」の音質への影響は大きく、適用する価値は十分にあります。

結局のところ、市販ブルーレイビデオでは、「96kHz24bit」サンプリングの物も販売されて居るようですし、私がオーサリングに使っているAdobeEncoreの仕様で「48kHz16bit」しか扱えない可能性もあり、ネット検査しても汎用性のある規格はいったい何なのかはっきりさせることは出来ませんでした。

追々、情報を入手できたらブログしてみます。

まあ、どちらにしてもDVDディスクへはこれまでどおりドルビー圧縮のファイルを適用するしか無いので音質は我慢するしかないですね。

--

なお、デッキで聞き比べるためにAdobe Encoreで、ドルビー音源とリニアPCM(LPCM)をそれぞれブルーレイビデオの2つのチャンネルに割り当ててディスクを作ると、ドルビーファイルは「トランスコードしません」と云うデフォルト設定にも関わらず、勝手にPCMに変換されてディスクに格納されてしまう様(高スペック側に合わせる?(WAVになるだけで音質は変わりません))で、ドルビーで圧縮してブルーレイディスクの容量を減らす目的にはならないようです。

デッキ側の表示もどちらのチャンネルも「PCM」となってしまいます。

何時もは、ドルビーの2CH音源と同じくドルビーの5.1CH音源を2つのチャネルに割り当てて来ました。

この状況だと、リニアPCMの2CH音源とドルビーの5.1CH音源を音声チャネルにそれぞれ割り当てた場合、どんな風になってしまうのか確認が必要です。

と、云う事で早速確認すると、なぜかこちらはリニアPCMとドルビーファイルのまま変換無で書き込まれました。

結果的には良かったです。

この辺は、AdobeEncoreの仕様の部分でしょうから何とも事実を確認するだけになってしまいます。