今回は通法寺に関連して、「壺井八幡宮」についてご紹介いたします。河内源氏は頼信・頼義・義家と三代にわたり、この地から各地へ出陣して大功をたて、武将としての地位を不動のものにしました。

江戸期に壺井八幡宮は古市郡(大字)壺井、通法寺と源頼義の墓は古市郡通法寺、河内源氏三代の墓の内源義家、頼信の墓は石川郡太子です。そして現在富田林市の通法寺地区は石川郡喜志の一部になります。

鎌倉幕府の征夷大将軍 源頼朝はその直系、また室町幕府の足利尊氏も河内源氏 源義国の流れで足利本宗家8代目棟梁 足利貞氏の次男。

武家社会の礎を築いた河内源氏の本貫地としてもっと注目されてもいいと思いますし、もっと宣伝してもいいのではないでしょうか。

〈画面をクリックすると拡大します〉

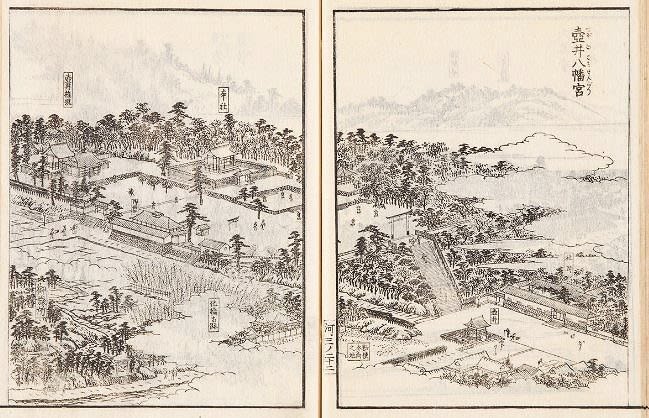

「壺井八幡宮」 200年以上前の江戸後期の書物ですが、ほぼ現在の境内と同じです。

「河内名所図会 巻之三」享和元年(1801) 秋里籬島 著 丹羽桃渓 書。龍谷大学図書館 貴重資料画像データベースより

2025年1月18日 15:52 羽曳野市壺井 壺井八幡宮 参道

通法寺址の北500mの場所にあります。奉納された一対の石灯籠。文政十一年(1828)に建之されました。

ここから「河内名所図会」でも描かれている急な階段を登れば本殿に至ります。

この南北に走る道および東に一町ずれた通法寺址の前の南北の道は飛鳥・奈良時代に田んぼの区画として作られた正方位条里地割の跡です。壺井八幡宮が創建されるずっと前から田んぼの畦道として存在していました。

〈画面をクリックすると拡大します〉

そして石川郡・古市郡は広い範囲で条里地割が確認できます。

階段の手前の脇にある清泉「壺井水」。

案内板によると、『前九年の役の際、天喜五年(1057)に東北地方の戦地に赴いていた源頼義とその子義家が大旱魃のために飲水に困り果て、敗北を余儀なくされようとしていました。そのときに頼義が馬から降りて着用していた鎧を脱ぎ、天を仰いで祈念し、自ら弓矢を岸壁に向かって射たところ、そこから清水が湧き出して渇きをいやすことができたといいます。

戦いに勝利して、この清水を壺に入れて持ち帰り凱旋した時に、井戸を掘りその底に壺を埋めて「壺井水」と称したといわれています。』羽曳野市案内板より

赤茶けているので鉄分が出ているようです。これはカナケ臭くて飲めないですね。(鉄気水)

壺井・通法寺地区の地質

「壺井水」付近は石川の沖積平野、階段の上の壷井八幡宮は洪積丘陵(大阪層群上部 緑)に立地します。「源氏三代の墓」は丘陵(大阪層群上部)であることがわかります。通法寺址は梅川の沖積平野で、背後の山は(大阪層群下部 黄)になります。

*富田林市の羽曳野丘陵とほぼ同じです。(大阪層群上・下部) 金剛・金剛東・錦織公園も同じ。

(大阪層群上部 緑と茶 80~20万年前、大阪層群下部 黄 200~80万年前に堆積した層

「大阪とその周辺地域の第四期地質図」 株式会社クボタ より)

階段を登れば、丘陵地(大阪層群上部)にある壷井八幡宮。康平七年(1064)前九年の役に勝利して凱旋した源頼義が、河内源氏の氏寺通法寺の北側550mに河内国香呂峰の私邸の東側に社殿を造営し、河内源氏の氏神である石清水八幡宮を勧請したのが始まりです。この時、地名を香呂峰から壺井と改め、壺井八幡宮を武家源氏棟梁の河内源氏の総氏神としました。

その後、源頼義は、河内源氏の東国進出の拠点として、鎌倉にも石清水八幡宮を勧請しました。それが鶴岡若宮、後の鶴岡八幡宮です。

頼義の5世孫である源頼朝が鎌倉幕府を開いた後は、河内源氏の総氏神は壺井八幡宮から鶴岡八幡宮に移りますが、壺井八幡宮は河内源氏の祖廟として、当地に土着した河内源氏である石川源氏の氏神となります。

南北朝から戦国時代はたびたび兵火に掛かり荒廃しましたが、元禄十四年(1701)に徳川綱吉の命で柳沢吉保が再建しました。

境内には樹齢千年ともいわれる楠の巨樹がそびえ、その幹の太さに圧倒されます。

大阪府天然記念物、大阪みどりの百選選定。

ボコボコと巨大な根っこにビックリ。創建当初から存在しているのでしょうか?

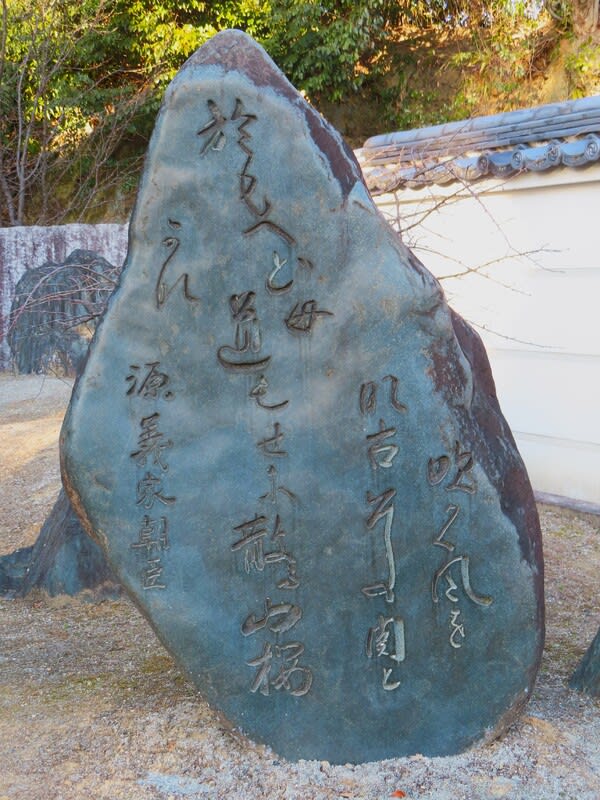

「吹く風を なこその関と思へども 道もせにちる 山桜かな」千載和歌集より

この短歌は河内源氏三代目八幡太郎義家がよんだ一首です。

戦いよ、もう起ってくれるな、桜の花が散るように、人の命も散るではないか。

天満宮の左に並んで鎮座しているのは壺井権現社。

天仁二年(1109)源義家の六男源義時が河内源氏の崇廟として創建。源頼信、頼義、義家を祀る。元禄14年(1701)に徳川綱吉の命により柳沢吉保が再建しました。

権現社前の一対の灯籠のうち拝殿に向かって右側。

「壺井権現 石燈臺(台) 二基」

「武州川越城主」「吉保」と読めます。

徳川綱吉に進言した側用人 柳沢吉保が寄進した石灯籠です。

もう一基の石灯籠。左側。

同じく「奉寄進 壺井権現 石燈臺 二基」。「元禄十四年十二月十八日」の銘が読めます。ほかに細かい字が彫られていますがよく読めません。

一基は 柳沢吉保、一基は岸和田藩 岡部美濃守長泰の寄進だそうです。

拝殿には徳川家の「葵の御紋」。

壺井八幡宮近く高台より南を望みます。遠くに金剛山の稜線が見えます。

大阪芸術大学のキャラクター造形学科の校舎。令和三年(2021)竣工の新校舎。まるでおとぎの国のお城のようです。

この周辺は源氏三代の墓をはじめ、氏神である壷井八幡宮など、河内源氏の故郷にふさわしい多くの歴史遺産が点在しています。

関連記事:

関連記事:

通法寺 2025.1.27

通法寺と源氏三代の墓 2017.6.30

写真撮影:2025年1月18日

2025年2月1日 アブラコウモリH

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます