先日の「フラッシュライトの頭部分解」の記事、 そこで”電圧を昇圧する回路基板が出て来た”と書いた。 僕のブログの読者には

「ああ、そうなの」 と軽く受け流す元職場関係の少数の読者も居れば

「それって何?」と少しだけ興味を示す人。

「そんなの俺は興味ない・・・」 と反応する大多数の人が居るに違いない。

今日は「それって何?」と少しだけ興味を示した人に向けた記事を書いてみます。

1.5ボルトの電圧を発生する標準的な乾電池、 それでフラッシュライトなどに内蔵されている白色LED(実態は青色LED + 黄色蛍光塗料の組み合わせ)は1.5Vの電圧では光らせる事が出来ません。 光らせるためにはおよそ2.5V程度の電圧が必要なのです。 それで手のひらに収まるサイズの乾電池が1本で動作する小型なフラッシュライトの中には乾電池の電圧を高くする昇圧回路が組み込まれているのです。

自分の車に乗っている人なら、 アクセサリーのシガレットヒータ部分に接続してAC100Vを得ることの出来るDC/ACコンバータ製品を使用した事があると思いますが、 フラッシュライトの場合はAC(交流)である必要なんかありませんから、 「DC/DCコンバーター」な訳です。

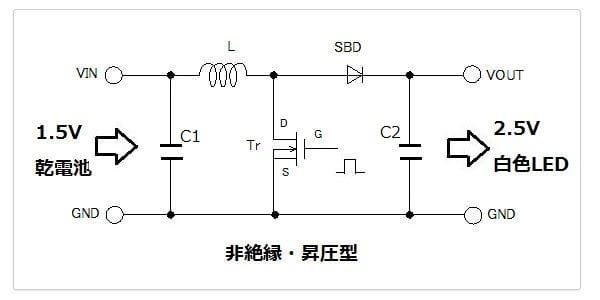

Topの画像は昇圧型DC/DCコンバータの基本回路ですが、 それがどうして高い電圧を出す事が出来るのか理解するために必要な事をいくつか書いて置きます。

図中の記号とそれが持つ特性

L : 電線を何回も巻いて作ったコイルです。 コイルは流れ込んだ電流を磁束と呼ぶ目に見えない形でエネルギーとして蓄える性質があります。 そしてある時点で流れていた電流を瞬時に切り離す様なちょっかいを出すと、 コイルはそれまで流れていた電流を維持しようと、流れ出す行先を求めて物凄く高い電圧を発生しようとします。

SBD : ショットキーバリアダイオードの略号です。 一方向だけに電流を流す性質があります。 電流が通過する時にはなにがしか電圧降下が発生するものですが、 シリコンダイオードに較べるとその値は小さい(Power損失が少ない)特徴をもっています。 基本回路図でいえば、 SBDは左から右方向にだけ電流を流します。

C1,C2 : コンデンサ。 電圧を加えるとそこに電流が流れ込み、 流れ込んだ電流をためて置く事が出来ます。 言ってみれば水力発電用のダム湖と同じ働きをします。

Tr : 図ではFETと呼ばれるトランジスタで高速でOn/Offするスイッチとして働きます。

フラッシュライトの電源ONから光始めるまでの

スローモーション絵解き

電源をOnした直後 コイルに電流が流れ、2つのコンデンサは充電される。

この時点ではLEDに加わる電圧は低くて電流が流れないため、光りません。

TrがOnする。 LEDは光らないまま。

コイルには時間と共に増大する電流が流れ込む。

C2に蓄えられて電気は流れ出すところが無いのでそのまま蓄えられたまま。

Tr Off、 コイルは流れていた電流を途切れさせまいと両端に高い電圧を発生させる。 (極端な場合は無限大の電圧) しかし実際には高い電圧が発生するとSBDを通してLEDにその電圧が伝わり、 LEDに電流が流れ、 光を放射し始めます。

コイルの出力側の端子電圧はLEDの順電圧降下値 2.5V とSBDの順電圧降下値が加わった2.6V程度の電圧になります。

TrがOnしてコイルにエネルギーを蓄えている期間

出力側のコンデンサのおかげで光量は弱まるものの

LEDは持続発光出来る。

以降、 TrがOnしている期間はコイルに電磁エネルギーを蓄え、 TrがOffするとコイルに蓄えたエネルギーは高い電圧を発生してLEDに電流を流し、 光を発する繰り返し動作となります。

そのスイッチのOn/Off周期は十分速くて、 LEDに流れる電流がたとえ波打って居ても人間の眼はそれを知覚する事は無いのです。

さて、 こんな動きをしているフラッシュランプを5V出力の電池ユニットで駆動するのに固定抵抗を直列に挿入して電圧をドロップさせて使用していましたが、 光量を落とすべく更に大きな抵抗値の抵抗を挿入した結果当面は動作してくれて居たものの、 ある日突然光らなくなってしまう症状が発生したのです。 内蔵回路の状態を知れば、 入力側に光量を落とす目的で抵抗を挿入して制御しようなんて動作が不安定になって当然、 馬鹿のやることと判ろうってものでした。

「ああ、そうなの」 と軽く受け流す元職場関係の少数の読者も居れば

「それって何?」と少しだけ興味を示す人。

「そんなの俺は興味ない・・・」 と反応する大多数の人が居るに違いない。

今日は「それって何?」と少しだけ興味を示した人に向けた記事を書いてみます。

1.5ボルトの電圧を発生する標準的な乾電池、 それでフラッシュライトなどに内蔵されている白色LED(実態は青色LED + 黄色蛍光塗料の組み合わせ)は1.5Vの電圧では光らせる事が出来ません。 光らせるためにはおよそ2.5V程度の電圧が必要なのです。 それで手のひらに収まるサイズの乾電池が1本で動作する小型なフラッシュライトの中には乾電池の電圧を高くする昇圧回路が組み込まれているのです。

自分の車に乗っている人なら、 アクセサリーのシガレットヒータ部分に接続してAC100Vを得ることの出来るDC/ACコンバータ製品を使用した事があると思いますが、 フラッシュライトの場合はAC(交流)である必要なんかありませんから、 「DC/DCコンバーター」な訳です。

Topの画像は昇圧型DC/DCコンバータの基本回路ですが、 それがどうして高い電圧を出す事が出来るのか理解するために必要な事をいくつか書いて置きます。

図中の記号とそれが持つ特性

L : 電線を何回も巻いて作ったコイルです。 コイルは流れ込んだ電流を磁束と呼ぶ目に見えない形でエネルギーとして蓄える性質があります。 そしてある時点で流れていた電流を瞬時に切り離す様なちょっかいを出すと、 コイルはそれまで流れていた電流を維持しようと、流れ出す行先を求めて物凄く高い電圧を発生しようとします。

SBD : ショットキーバリアダイオードの略号です。 一方向だけに電流を流す性質があります。 電流が通過する時にはなにがしか電圧降下が発生するものですが、 シリコンダイオードに較べるとその値は小さい(Power損失が少ない)特徴をもっています。 基本回路図でいえば、 SBDは左から右方向にだけ電流を流します。

C1,C2 : コンデンサ。 電圧を加えるとそこに電流が流れ込み、 流れ込んだ電流をためて置く事が出来ます。 言ってみれば水力発電用のダム湖と同じ働きをします。

Tr : 図ではFETと呼ばれるトランジスタで高速でOn/Offするスイッチとして働きます。

フラッシュライトの電源ONから光始めるまでの

スローモーション絵解き

電源をOnした直後 コイルに電流が流れ、2つのコンデンサは充電される。

この時点ではLEDに加わる電圧は低くて電流が流れないため、光りません。

TrがOnする。 LEDは光らないまま。

コイルには時間と共に増大する電流が流れ込む。

C2に蓄えられて電気は流れ出すところが無いのでそのまま蓄えられたまま。

Tr Off、 コイルは流れていた電流を途切れさせまいと両端に高い電圧を発生させる。 (極端な場合は無限大の電圧) しかし実際には高い電圧が発生するとSBDを通してLEDにその電圧が伝わり、 LEDに電流が流れ、 光を放射し始めます。

コイルの出力側の端子電圧はLEDの順電圧降下値 2.5V とSBDの順電圧降下値が加わった2.6V程度の電圧になります。

TrがOnしてコイルにエネルギーを蓄えている期間

出力側のコンデンサのおかげで光量は弱まるものの

LEDは持続発光出来る。

以降、 TrがOnしている期間はコイルに電磁エネルギーを蓄え、 TrがOffするとコイルに蓄えたエネルギーは高い電圧を発生してLEDに電流を流し、 光を発する繰り返し動作となります。

そのスイッチのOn/Off周期は十分速くて、 LEDに流れる電流がたとえ波打って居ても人間の眼はそれを知覚する事は無いのです。

さて、 こんな動きをしているフラッシュランプを5V出力の電池ユニットで駆動するのに固定抵抗を直列に挿入して電圧をドロップさせて使用していましたが、 光量を落とすべく更に大きな抵抗値の抵抗を挿入した結果当面は動作してくれて居たものの、 ある日突然光らなくなってしまう症状が発生したのです。 内蔵回路の状態を知れば、 入力側に光量を落とす目的で抵抗を挿入して制御しようなんて動作が不安定になって当然、 馬鹿のやることと判ろうってものでした。