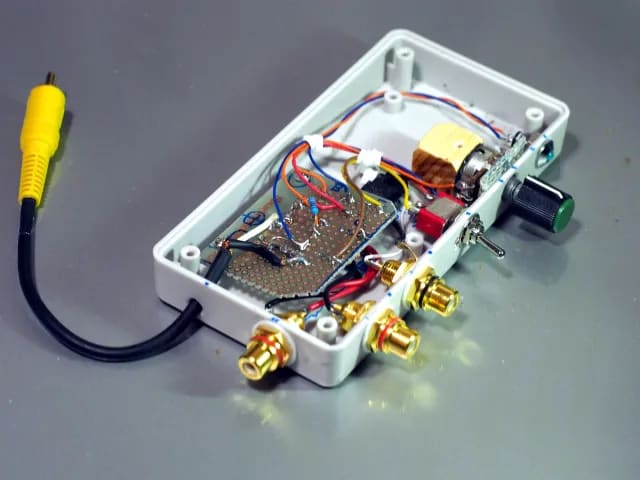

雪の結晶撮影システム9号機・カメラユニット内部

コネクタ化したカメラ用 BLN-1 電池ケース

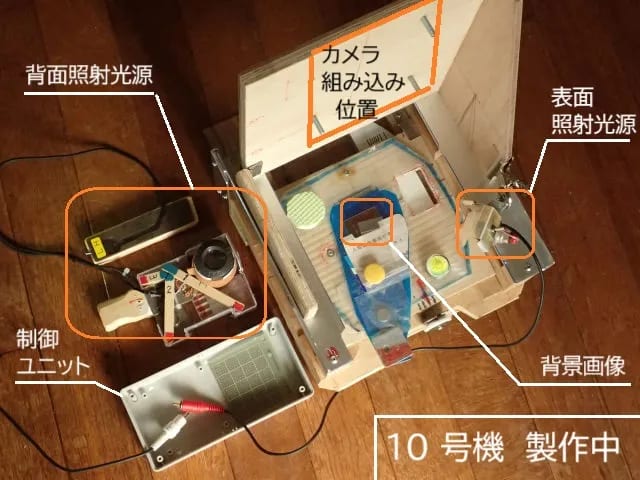

現在10号機の製作に熱中しつつある作業、 9号機にも組み込んであるカメラの外部電源化に必須なカメラ用 BLN-1 電池のケースをコネクタ化です。 これは大容量外部バッテリーのPowerを電池ケースを経由してカメラ内部に送り込むためのコネクタとする簡易な方法です。

今季の降雪シーズンが終わるまでは9号機は現役として常時使用出来る状態を維持して置きたい。 そのために、 9号機内部の部材を10号機のために取り外して流用することを避けるため、 コネクタとして新たに同じものを作り直しています。

OLYMPUS社のBLN-1タイプのLi イオンバッテリーの代用品は中華製品が低価格で市場に出回っています。 コネクタ化の部品としてはその様なバッテリーを使用しつつあります。

お断りして置きますが、 本改造は発火事故を起こす可能性のあるLi イオンバッテリーの除去作業が有り、 万全の注意が必要です。 この点は自己責任ですよ! とお断りしておきます。

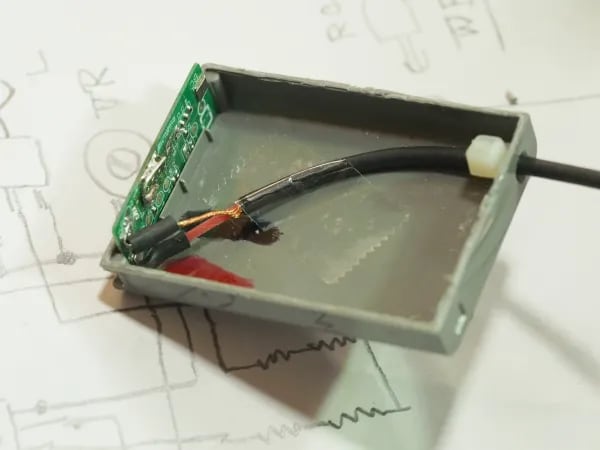

バッテリーケースの分解

バッテリーケースはプラスチックモールド製品で上下の2個をはめ込む(?)形で一体化されています。

ケースの分解はカッターナイフを用い、 接合面に添わせて必要な深さの切れ込みを入れ、マイナスドライバーを切れ目に食い込ませて、 こじる形の力を加え、 上下を分離しました。

内部には正規品も代用品も2個のバッテリーの他に充放電を制御する回路を乗せたプリント基板が組み込まれています。 ケース内部から電池は除去しますが、 プリント基板はコネクタ化する場合の電極として使用します。

ケースから内蔵された電池を除去する作業では注意が必要です。 電池とケース、 ならびに電池同士は両面接着テープで強固に接着されています。 電池同士はケースを2分割した後に電池の接合面にマイナスドライバーの先端を食い込ませ、 こじる事で分離出来ますが、 ケースと電池の接合面にはマイナスドライバーを差し込む事が出来ず、 両面接着テープの分離方法が適切で無いとケースにダメージを与え、 ケースが使用不能になってしまいます。

熱変形したケース ROWA社製品(上側)、

電池とケースの分離に成功したOLYMPUS社 正規品 (下側)

最初にROWA社の物に対しては、電池とケースとの接着面の接着力を弱めるために熱湯にいれる方法を採って見た所、プラスチックが熱変形し、 再利用が不能になってしまいました。

どの様な作業がケースの分離作業を成功に導くか? ハッキリ提示出来るものを僕は持っていません。 次に利用した正規 BLN-1(2012年製) は底面に用いられていた両面接着テープの接着力が弱く、 電池に力を加える事で引き抜く事が出来たとだけ言って置きます。