12月10日(日)、標記の会が阿南市羽ノ浦のコスモホールで開かれ、午後に夫婦で出かけました。

ポスターの題字は、2ヶ月ほど前に、私が書かせていただいたものです。

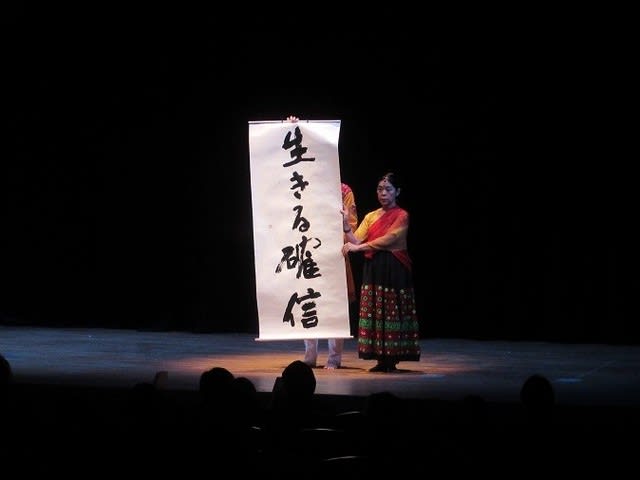

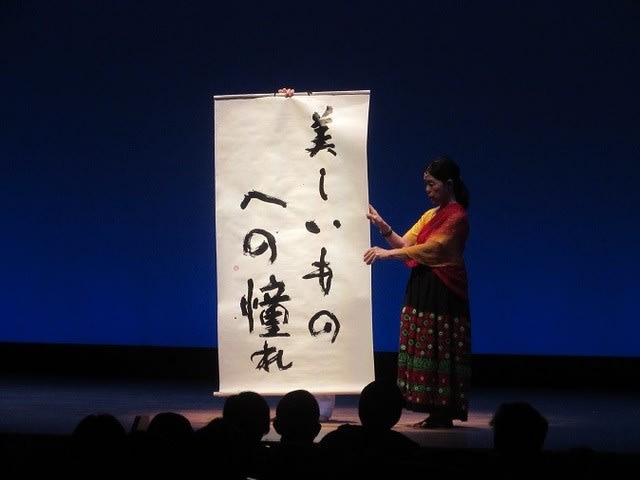

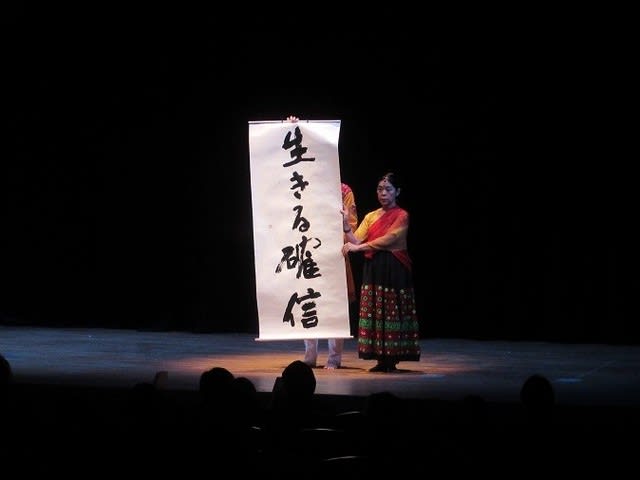

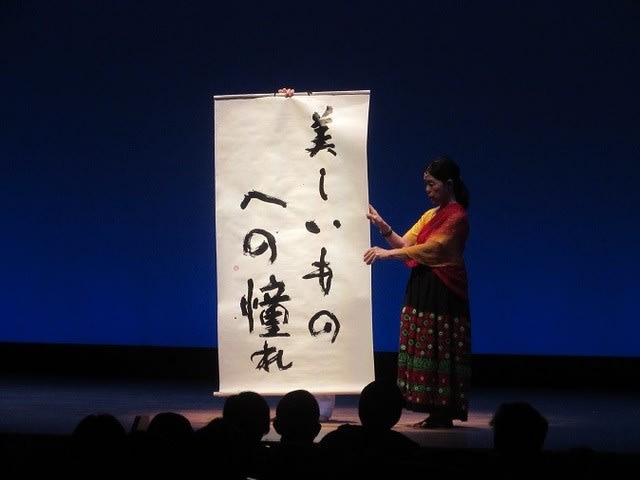

通常は写真撮影はできないのですが、学生作品の撮影をする必要があるので、井下先生から特別に撮影許可をいただきました。全9幕の最初ごとに、タイトルの軸が登場しました。玉城千博さんと星川遥香さんの作品がスポットライトを浴びて耀き、ステージの雰囲気を盛り上げました。東日本大震災からの復活の様子を、演劇と舞踊を組み合わせて表現した一種のミュージカルです。

インドから来られた女性ダンサーのお2人は現在、大学の商学部と工学部の3年生です。偶然にも玉城や星川と同じ年齢でした。お1人は、名古屋方面の留学も考えているそうです。パンフレットに、舞踊歴は13歳とありますから、7~8歳からされていたことがわかります。ほぼ9頭身のスタイルでした。

櫻井暁美先生が、観客に、簡単なインド舞踊の動きを指導されました。クリシュナ神は、幼いころはいたずらばかりする神様で、そのいたずらをしている場面の動きを表現しました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%8A

先生の説明によって、インド舞踊はストーリーの情景や動作を表す、身体言語的な側面を持っていることがよくわかりました。そうすると、ハワイのフラダンスや日本舞踊とも関係あるわけです。櫻井先生はインド舞踊を学ぶ前には、徳島で日本舞踊を学んでいたそうです。

パンフレットには、スペインのフラメンコの舞踊家の祝辞も掲載されていて、フラメンコのルーツはインド舞踊だとありました。インド舞踊には大地をかかとで激しく踏んで音を立てる動きがたくさん出てきますが、おそらくこれがフラメンコの「サパテアード」のルーツでしょう。ヨーロッパのジプシーには、インド系の移動民が多かったのです。ジプシーの文化は、現代になってビートルズにも影響を与えています。

クリシュナ神が成長すると、女性にもてるハンサムな神様になりました。クリシュナ神を演じているのは、インド人の有名ダンサーのクリシュナクマールさんです。クリシュナ神の名は、インド人男性の名によく使われているそうです。彼は自分と同じ名前の神様を演じているわけです。

釈迦誕生時の天上天下唯我独尊のようなポーズです。

感動的な舞台でした。タイトルがもし活字で書かれていたら、ここまで心を打つことはなかったと思いますが、やはり学生の書道作品を使うことで、踊りのテーマがまっすぐに心に入り込んでくる効果がありました。

出口では、インド人ダンサーたちと簡単な英語で話をしました。インド舞踊の動きと、日本の相撲の土俵入りの動きは似ているが、どう思うか聞いたら、彼らも「そう思う。同じ動きが多い。関係がある。」と言っており、長年の私の疑問が解決されました。相撲もインド舞踊はどちらも神様に捧げる奉納踊りから発展したので、同類のものです。また、カンフーの元も、少林寺に入った達磨太子のインド拳法から発展したので、インド舞踊と、相撲とカンフーの動きには共通項が多いと思います。また仏像や金剛力士像のポーズとも良く似ていますし、当然、神楽・歌舞伎・日本舞踊などにも、少なからず影響を与えています。東南アジアの踊りには仏教を通じて強い影響があり、そこから琉球の踊りにも影響はあるでしょう。日本文化には、仏教経由でインド文化が思った以上にたくさん入り込んでいます。日本人は、一度はこの踊りの公演を見るべきだと思います。

喜寿にも拘わらずますますお元気な櫻井暁美先生の姿も見ることができて、うれしく思いました。今後もお元気でご活躍されることをお祈りしています。

先生やインド人ダンサーたち御一行は、次の日は徳島で阿波踊りや人形浄瑠璃の見学をし、12日には羽ノ浦小学校で特別授業、16日(土)には、大阪府寝屋川市の多文化フェスティバルに出演されるそうです。機会の合う方は寝屋川でぜひご覧ください。