早朝の光景です。

ひめちゃんちの桂(かつら)の木に住んでる白鷺(しらさぎ)だと思います。

電柱の上から、餌場や天敵の様子を伺っているのでしょう。

高齢の七海ママは、5時台に朝一番にそこらまでのお散歩に出ます。

早朝ならではの光景に出会えました

矢抜神社から県道312号線に戻ります。

そういえば、この道はその昔日光例幣使街道でした

東に向かってまもなく、お寺があります

天台宗来迎寺(らいごうじ)です。

真新しい山門です。

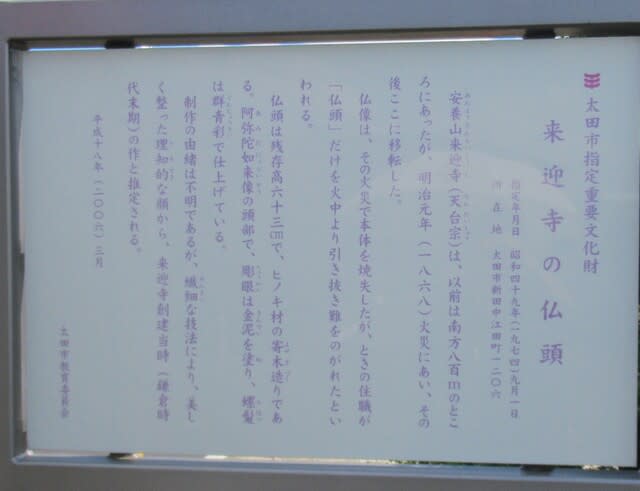

山門脇に、古い石造物と「来迎寺仏頭」の説明板があります。

表情豊かなお地蔵様と如意輪観音があります。

来迎寺は明治元年火災に遭い、ここに移転したのです。

その火災の時、阿弥陀如来の仏頭だけが引き抜かれて、難を逃れたのです。

それは、鎌倉時代末期の作なのです。

山門をくぐります。

真っ赤な新しい本堂です。

左手に聖観音と金色(こんじき)の阿弥陀如来坐像があります。

阿弥陀如来には説明板があります。

あの焼け残った仏頭をもとに再現された阿弥陀如来の姿なのです。

あらためて合掌です

30年が経過して、落ち着いた金色になってます

本堂の右手前に、目立つ木と説明板があります。

来迎寺の移転前から、ここにあったのです。

庫裏を尋ねます。

「あのう、御朱印出ますか?」

「時間がかかりますけど、どうぞ。」

大黒さんが応対してくれました

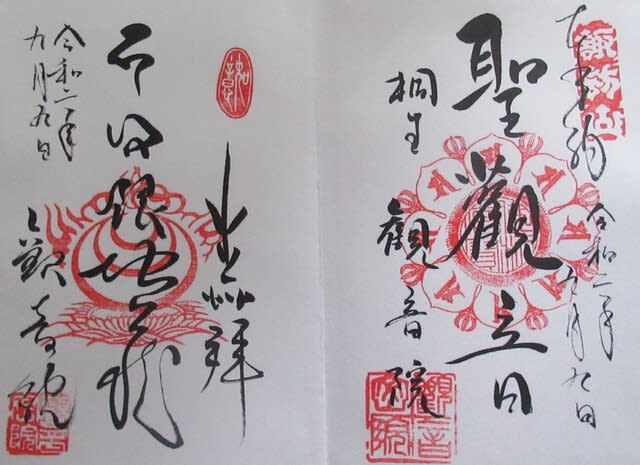

しばらくまっていただいた御朱印です。

仏頭は、特別の時だけ、ご開帳するそうです。

本堂の額は、もう亡くなったけれど、中江田在住だった高名な書家の書だそうです。

「ぜひ、ご覧になって行ってください 」

」

「はい、ありがとうございます 」

」

本堂の額です。

金色の阿弥陀如来坐像にも、もう一度合掌です

旧来迎寺跡には、太田市指定重要文化財の宝篋印塔が有ります。

ちょと南と言うことなので、足をのばしてみましょう