富岡の『世界』を読む会・12月例会の報告

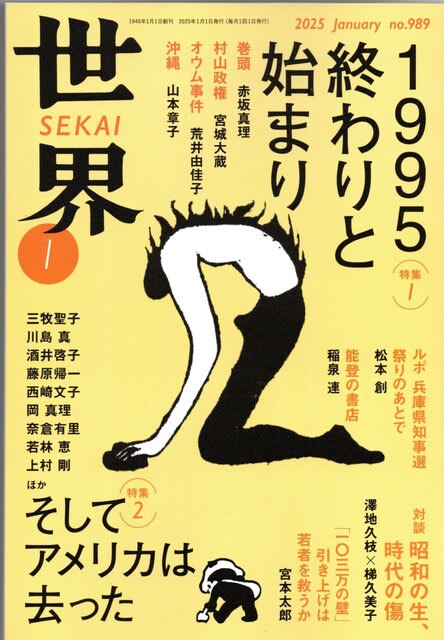

富岡『世界』を読む会・12月例会は、12月19日14.00-16.00時、高崎市吉井町西部コミュニティ・センターにて、3人の参加で開催された。

テーマは、1.特集Ⅰ「視えない中国」の4論考と、2.①諸富徹×広井良典・対談『これからの時代の税の考え方』および②片山善博『歳出と歳入のバランスを考える国柄へ』だった。

Ⅰ.特集Ⅰ.視えない中国

日本人学校児童殺傷事件の背景に何があるのか? 𠮷岡桂子はまず、不動産バブルの崩壊による経済の失速を背景に、失業した出稼ぎ労働者等の弱者によるより弱い者に対する殺傷事件の増加を挙げている。そして、「反日デマ」や「反日愛国コンテンツ」のネット空間での拡散によって、ターゲットが日本人に向けられている、と指摘する。これまでの日中関係は、歴史認識や安全保障分野で対立が厳しいときにも、経済は常に接着剤になって貿易を拡大し続けてきた。しかし、蘇州、深圳の事件は、ビジネス界の意識を変え、日中関係の分岐点になりうると警告する。在中日本人の数も対中投資額も、大幅に減ってきていることが、そのことを物語っている。

中国の経済失速の内実はどうなっているのか。梶谷懐は、「中国経済は日本化するのか」と問いかけ、不動産不況と過剰生産の実態に迫っている。不動産バブルの崩壊は深刻な不動産不況となり、国内の消費需要は低迷を強いられている。これに対して中国政府は、実質経済成長率目標5%を維持するとし、それを「新しい質の生産力」=「イノベーション駆動型の経済成長」(新エネ車・太陽光パネル・リチゥムイオン電池)によって達成しょうとしている、という。国内需要が低迷している中での生産力増強政策は、過剰生産能力問題を発生させる。欧米や日本は、中国からのダンピングによる輸出攻勢に警戒を深める。梶谷は、消費需要の底上げが必要だとし、そのためには、高齢者の生活保障の充実化や、教育費の政府負担の拡大などが必要だと主張する。

斎藤淳子は、右肩上がりの発展段階が終わり新局面を迎えた中国社会の市井の人々の暮らしの変化を、はやり「ことば」から表現している。①「焦慮」=競争に淘汰される恐怖に裏打ちされた焦りと思慮、②「重要な時」=幼稚園・中高校・大学・大学院・就職・結婚・子育てと、競争「=重要な時」は止むことがないと若者は嘆いている。③「i人」=「内向的な人」。例、一人焼き肉店ではセルフサービスで店員とのコミュニケーションも不要でi人に福音だ。④「社畜」から「牛馬」へ=24時間対応の激務とどんな要求にも笑顔での対応が強要される尊厳のなさ、等々。

「これは日本の現実ではないか!」と参加者一同、唸ってしまった。

Ⅱ.税と社会保障に関する対談

「税や社会保障の問題は難しい」との予見をもって対談を読んだ。豈図らんや、難しいことが易しく語られていて、いい勉強になった、との感想を共有した。中でも、税金の歴史を語った「経済社会の進化と税金」の項は、説得的だ。①農業社会→土地が富の源泉=土地課税、②工業化社会→労働が富の源泉=所得税・法人税、③大量消費社会→消費が主導=消費税、④ポスト工業化社会→フロー<ストック=相続税・金融資産課税、⑤環境負荷加重→自然資源消費・環境負荷への自然課税。④⑤はこれからの課題だ。

この対談の中では、繰り返し高市早苗批判が展開されている。安倍路線を踏襲する高市が自民党総裁にならなかったことに、両者はともに安堵しているようだ。高市が親米反中の成長至上主義者であり、じゃぶじゃぶの金融緩和策の継続を訴えるアベノミクス信奉者であるからだ。しかし広井が、ポスト安倍路線をとる岸田・石破路線を、「サステナブルで公平性も担保された社会への兆し」と思いたいと遠慮がちに語っているが、出席者一同首を傾げた。今後の成り行きを見守りたい。

◎ 1月例会の予定

1.日程・場所:1月23日(木)14.00-16.00時、

吉井町コミュニティセンター学習室(2F)

2.テーマ:

Ⅰ.特集2「そしてアメリカは去った」から

①岡真理「ナクバという《ジェノサイド》」

②鴨志田郷「正義はどこに」

Ⅱ.「一〇三万円の壁」関連から

③宮本太郎「「一〇三万円の壁」引き上げは若者を救うか 」

④片山善博「「一〇三万円の壁」から見える政治の病理」