久保校長の提言書

久保校長の提言書

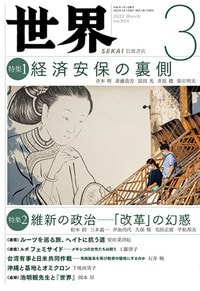

小岩の『世界』2月例会の報告

2月17日(木)、午後7時より、小岩の『世界』を読む会・2月例会がzoomで開催されました。参加は、5名でした。

●第一テーマ・ダニエル・リード「FUN TO DRIVE?」

・トヨタは広告に一千億円使っていて、マスコミにはトヨタ批判は全く出てこないようになっている。

・電気自動車の普及は電力の需要の拡大を招いて地球環境に負荷を与えるだろう。

・クルマを所有する喜びから、シェアして、どう利用するのかという考え方に変わるだろう。

・テスラのイーロン・マスク氏の出自の国際性とトヨタの三代目という存在との差が出ているのでは。

・電気自動車を賄う電力を太陽光発電でカバーできないだろうから、そう簡単に全てが電気自動車に向かわないだろうというトヨタの幅広い対応が有効なのかも知れない。

・イーロン・マスクの興味は「ステラ」の電気自動車よりも「スペースX」の低高度人工衛星群によるインターネットの構想にあるのでは。それがイーロン・マスクの多様性ではないか。

・駐車場に駐まっているクルマが圧倒的に多いという状況は、クルマ社会の脱クルマへの転換を指し示すことなのかも。

・宇沢弘文の『自動車の社会的費用』を読んだが、本号の除本論文や寺西論文を読む方がその内容を掴めるように思った。

●第二テーマ・今井博之「路上を子どもたちに返す」

・子どもと道路という観点から道路問題を考えたことはなかったので、面白かった。

・道路が子どもから疎遠なものになっていったことが、山や川の自然が疎遠になっていったことにつながっているんだ。

・子どもだけでなく大人の交流がなくなることとも繋がっている。

・「ボンエルフ」などヨーロッパの取り組みは社会全体で問題を解決する方向だが日本では考えにくい。

・交通安全教育か道路環境の整備かという視点が面白く思った。〔p.129〕交通安全教育の発想は子どもの能力を過大評価していて、正解は道路環境の整備だろう。

・車が優先されているが、事故責任としては罰則で歩行者を優遇していて、バランスを取っているのかな。

・都市圏では車なしで生活できるが、地方では車無しでは生活が成り立たない実態がある。・車にとって快適な道路網を作ることが、戦後日本の発展そのものになっていて、政治家はそれを手柄としてきたのだが、それと真逆の発想が提起されている。

・交通弱者に道路を返そうということか。

・戦後の政策によって、高速道路網など、地方の幹線道路も、歩道の整備も改善されて最悪の状態から見ると、良くなったといえるのではないか。

・かつては家の中などに子どもは居られなくて、自然に道路で遊ぶしかなかった。住宅事情が良くなった。

・イギリスで階層によって子どもの歩行者死亡率の差が最近になってぐんと大きくなったというのには驚いた。〔p.133〕

・コロナ禍でネットショッピングが盛んになって物流が盛んになって大きなトラック輸送のための道路網が重要視されることもあり、生活道路への要求とぶつかることでもある。

●第三テーマ・南彰「野党第一党に何が問われているのか」

・戦後一貫して野党第一党が抱えている問題、連合を巡る労組間の対立の問題、成田三原則〔p.62〕の問題が引き継がれているのは、その通りだ。

・世田谷モデルという解決方法が示されているが、それはかつて議会で質問王と呼ばれたような確かな権力の監視役としての批判精神を背景にもっての具体的な提案型の政治姿勢だ。

・「現実的」や「中道」の名のもとに無原則な現状追認に陥らないように注意することは確かに大切だ。〔p.64〕

・成田三原則はその通りだが、その三つは同じことの三つの側面かなと思えて、どうやったらいいのだろう。

・今の立憲は、昔の民主党と同じようなものになってしまって、下からの声に応えるようなことが中心でなくなってしまっているのでは。

・選挙互助会的な性格で、世論の風を読もう読もうとしていて、力を付けようとすることが出来ていないで、失敗しているようなことではないか。

・国民は安倍・菅から岸田へという疑似政権交代で満足してしまうような現状で、野党連合がそれを変えられるような力関係にはなっていなかった。

・一人区でもう少し迫力のある連携を進めたり、消費税5%にするなどの政策を前面に出すとかをしたら、自公の強い危機感にあったように、大きな変化を生む可能性があったのではないか。

・野党共闘が前進しそうだということを危機に感じるようなことが正面に出る選挙結果になったのでは。連合などがそれを最も強く感じていたのでは。

・今回の選挙の敗北の最も大きな原因を作ったのは、連合の会長の振るまいだった。

・宇都宮健児さんが、政権交代は50年かかる仕事だ、足腰を鍛える時期だと言っていたが、そうだと思う。政権交代は野党第一党の政党支持率が、与党第一党に迫らないと出来ない。だが、当事者の政党としては、政権交代を言わざるを得ない。

・政権交代は先のことなのに、野党連合が最大の目標であるような言い方は馬鹿なことではないか。

・労組との関係で野党第一党が過半数の支持を得ることになるとは思えないのに、労組の問題に関わっているのは、明後日のことをやっているようで空しく感じる。

・労組が野党支持だということが、愛知で見られるようにすでに幻想になっているので、小さなパイを野党で奪い合っているようなことになっている。

・若い人で自民党支持が高くなっていることこそが目を付けるべき問題点だろう。

・市民の願いを実現することに近づいていくためには、立憲が維新や国民の方に行ってしまわないで、共産、社民、れいわの方に行って改革勢力に付くことができるかが重要だ。

・維新、国民、立憲、共産、社民、れいわの全野党連合を作れる政策が出来ないと、与党には勝てないのでは。しかし、現状では参院選は、反共産の維新・国民と反維新・国民の容共路線とが野党間の闘いの場となりそうだ。これでは与党と向き合えないのでは。

・自民党の赤木ファイルに見られるような腐敗のひどさを見ると、自民党政権から変えるという点で一致しての左派が政策的に譲った政権交代を目指す共同を求めることが大切ではないか。

などの意見交換でした。

・渋谷秀樹「最高裁判所を「憲法の番人」として機能させるために」は、時間切れで出来ませんでした。

◎2月号のお薦めは

■ 片山 ・「政権の賃上げ政策への違和感」 片山善博

■ 大塩 ・「日本の法曹養成制度は社会の変化に対応できているか」

ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーク

■ 須山 ・「再審制度の改革はなぜ必要なのか」 鴨志田祐美

でした。

◎ 小岩の『世界』を読む会、3月例会 の予定

●日 時 3月17日(木) 午後7時

●zoomによるオンライン開催

※ 参加希望者は連絡下さい。

●持ち物 雑誌『世界』3月号

○共通テーマ

・「沖縄・半世紀の群像 第1回 川平朝清」 渡辺 豪

・「維新を勝たせる心理と論理」 松本 創

・「身を切る改革を実行したいなら」 三木義一

・「原発とどう向き合うか?」 八田浩輔

●連絡先 須山

suyaman50@gmail.com