わが庭には、鶯(うぐいす)ではなくメジロが…

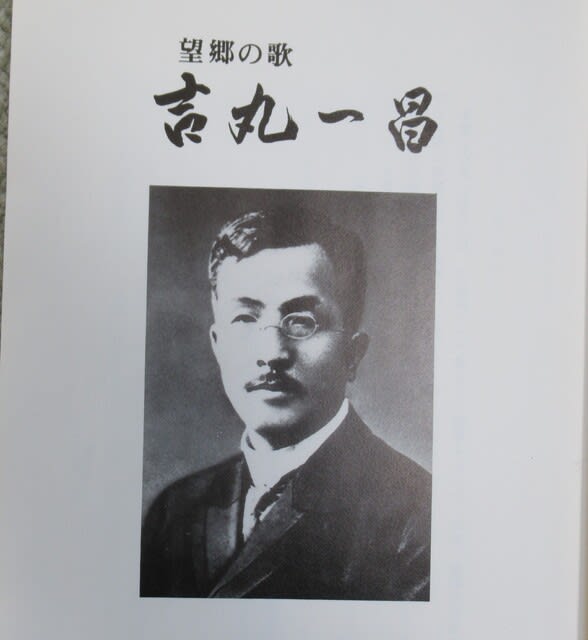

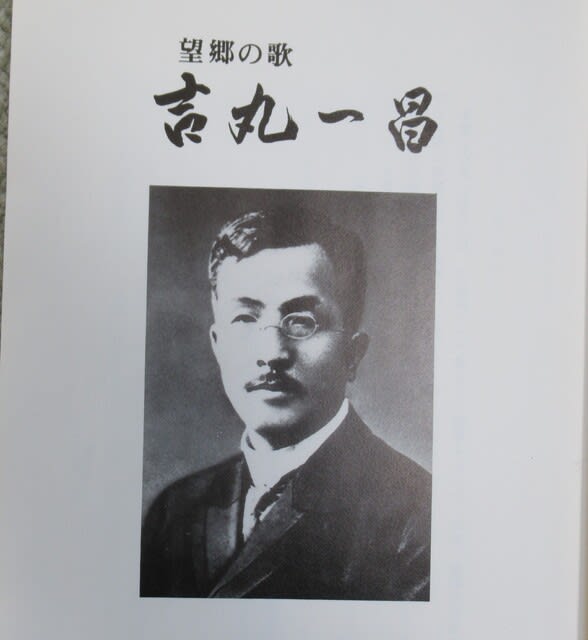

吉丸一昌は、その時(明治30年)東京に行くため臼杵を発った。交通機関もなく大分に向かうため、豊後の六ヶ迫峠を歩いた。その峠から臼杵の町をふり返えり、この美しい歌を詠ったと言われている。

今日は汝を眺むる最終の日なり。

さらば故郷、さらば故郷、故郷さらば。

コロナ禍により、3年にわたり中断されていたミャゴラトーリ支援者の会が、久しぶりに開かれた。この間ミャゴラトーリは、コロナ禍の下の公演という大きな困難を抱えながらも、支援者の方々の大きな励ましとカンパなどのご支援、国の補助金の取り付けなどで、また、新しい公演方式(小劇場型オペラなど)の追求など工夫を凝らしながら、2019年『愛の妙薬』、20年『秘密の結婚』と『ドン・カルロ』、21年『コシ・ファン・トゥッテ』、22年『椿姫』公演と頑張りぬいてきた。

これらは、前述した支援者の方々の励ましとご支援のたまもので、今回はこれにお応えする会で、約50人のご参集を得て、下北沢アレイホールで開かれた。恒例による、第一部「オペラ・ミニコンサート」、第二部酒を酌み交わす懇親会ではあったが、第一部では、髙橋絵理(ソプラノ)、大沼徹(バリトン)、大澤恒夫(バスバリトン)という実力者が、素晴らしい声量と高い演技力で、座を圧倒し、その興奮に包まれ第二部も、かつてなく盛り上がった。

初めてのこととして参加者全員の記念写真も撮った。酒も、秋田の『大納川』純米吟醸夏酒生詰、新潟の『亀の王』純米吟醸夏酒生貯、千葉の『梅一輪』純米吟醸稲魂一滴と『木戸泉』純米酒自然舞、岐阜は飛騨市の『蓬莱』純米大吟醸、和歌山の『黒牛』、九州は佐賀の『鍋島』といずれも純米吟醸、と全国を網羅し、多様な味を楽しんだ。

ミャゴラトーリは9月に『ラ・ボエーム』を計画している。コロナ後の新しい境地を開くことを期待している。

懇親会風景3スナップ(浩子さん撮影)

当日の酒。7銘柄4升、全て飲み干しました

私も昔の仲間に会えて大満足

前回報じた第3部(酒宴)も、純米大吟醸クラスの6銘柄とボルドーワイン(赤)1本を加え、約5升の酒を飲み干す(総人員45名だが酒を飲んだのは約30名だと思う)という贅沢なものであったが、第2部のオペラコンサートも超贅沢で会った。

というのは、私の希望した好きな歌ばかり10曲を、一時間にわたり歌ってもらったのだから…。実はこの要望を娘に提示したところ、「そんな贅沢なことはできない」と一笑に付されたのであるが、「88歳の老人最後の願いだ」と依頼し続け、ようやく歌手の皆さんの了解を取り付けてもらったのだ。

その曲名を、歌手の皆さんの歌う姿と共に以下に掲げる。

主演者の紹介(ピアニスト、歌手4人、司会者)

『この道』(山田幸作)、

『私のお父さん』(「ジャンニ・スキッキ」より)

を歌った、ソプラノ髙橋絵理さん

『初恋』(石川啄木)、『人知れぬ涙』(「愛の妙薬」より)

を歌った、テノール寺田宗永

『落葉松』(小林秀雄)

『プロヴァンスの海と陸』(「椿姫」より)

を歌った、バリトン藪内俊弥さん

『荒城の月』(滝廉太郎)

『古い外套よ』(「ラ・ボエーム」より

を歌ってくれた、バスバリトン大澤恒夫さん

『パリを離れて』(「椿姫より」)を熱唱してくれた

髙橋絵理さんと寺田宗永さん

全員合唱は、ヴェルディ「ナブッコ」より

『行けわが想いよ 黄金の翼に乗って』

演奏後、寛ぐ歌手の皆さん

いやあ~、文字通り「わが生涯最良の日」」だった。それにかてて加えて、歌手さんたちから、お祝いの品「錫の酒器」までいただいたのである。しかも、私の飲み過ぎを心配して、お銚子は一合入りのものを配慮してくれた。(実は私は、毎晩その銚子で2杯飲んでいるのだが、これはナイショですぞ)

大澤さんから、一合入りの説明付きで酒器を贈られる

久しぶりに史織の名解説も聞いた

史織、ありがとう

前回投稿で予告した、私の米寿の会を、昨日、無事終えた。自分で言うのもおこがましいが、素晴らしい会であった。決して誇張ではなく、わが生涯最良の日であった。

第一部「友と語る」に、銀行の仲間23人が参加してくれた。第二部「楽に興ず」(ミニ・オペラコンサート)には、家族・知人16名が加わり、私を入れた40名で美しい歌声に酔った。第三部「盃を挙げて」には出演してくれた歌手の皆さんも加わり、美味しい酒に本当に酔った。みんなに「まだ生きろ!」と励まされて、私は幸せ者であることを実感した。

まずしょっぱなに駆けつけてくれた孫の遥人に、「おじいちゃんへ」という手紙を渡された。「88さいおめでとう…」と、美しい模様ときれいな字で書かれてあった。早くもこの4月で二年生。その成長と優しい心が嬉しい。

会の模様は、写真やビデオが出来上がるにつれて投稿することになるが、もう一つ書き加えておかねばならない。閉会を前に二つの贈り物を頂くことになったのだ。

一つは、ご参加いただいた皆さんから、小物を入れるおしゃれな手提げ袋「印伝の合切袋」を、もう一つは、ご出演いただいたオペラ歌手の皆さんから、立派な錫の酒器を頂くことになったのである。

実は私は、ここ10年来、病院・薬局へ行く際の薬袋に、銀行や買い物の際の通帳袋などに、一つの古い小袋を使い続けてきた。また、毎日の晩酌に一つの湯呑を使い続けた。

今日4月1日をもって、その二つを頂いた品に切り替える。

私は何か、豊かな気分に包まれている。

ヴィオレッタとアルフレードの愛…、この愛は、一体なんであったのか?

演出者大澤氏は、それを解く鍵は、二人が交わす歌の中にあると言う(氏のFacebookなど)。ヴィオレッタの「いつから私を好きだったの?」という問いかけに、アルフレードは「一年前から好きだった」と答える。この言葉は決定的であったが、しかし、その一言でヴィオレッタは彼を愛した訳ではない。

夜ごと取り交わす瞬時にして無機質な愛が充満している社交界、「愛は簡単に変わるものだから楽しむべし」と歌う社交界にあって、「一年」は永遠を意味しただろう。永遠の愛…、そのような愛をヴィオレッタは全く知らなかった。それを事も無げに伝えるアルレードとはどんな男か? その彼の内実、生きざま、人生観にヴィオレッタは惹きつけられていく。そしてそれは、死ぬまで続く、正に永遠の愛として結実するのである。

アルフレードという男は、貴族の中では稀有の存在であったろう。そしてその彼の中に、永遠の愛を見出すような女は、これまた娼婦の世界にあっては稀有の存在であった。

私は『椿姫』を何度か見てきたが、一娼婦と、頼りない一貴族の息子との悲恋物語と思ってきた。ところがこの物語は、悲恋物語どころか、むしろアルフレードが主導する気高い愛が実を結ぶ「究極のハッピーエンド」(大澤)であったのである。

この観点を貫き通したことによって、ミャゴラトーリ『椿姫』は新たな感動を生み出したのであろう。

第一幕の初めから、各歌手の圧倒的歌唱力により舞台に惹きつけられたが、物語の展開上当然のことながら、圧巻は二幕と三幕であった。

二幕はジェルモン(アルフレードの父親)が登場し、ヴィオレッタに息子との別れを迫り、またアルフレードには、女と別れ故郷へ帰ろうと説得する場面。

アルレードとの別れは死を意味する、と断固抵抗するヴィオレッタに対し、冷酷無比なジェルモンは、息子は我がジェルモン家を継がねばならない、また家には、婚約中の美しい娘もいる、その破談を避けるためにも息子と別れてくれ、と執拗に迫る。貴族としての地位と家系を守るという自我心だけで、そこに人間性のかけらもない。長いやり取りの末、ヴィオレッタは遂に折れる。「その美しい娘さんに伝えてください。哀れな女が犠牲になったと」と告げてアルフレードと別れる決心をする。最も哭かされたシーンであった。

また、ジェルモンは息子に向かって、「あんな女を忘れて故郷へ帰ろう。お前の故郷、あの美しい海と陸に囲まれたプロヴァンスへ」と説得する。有名なアリアの場面だが、ここでもジェルモンの冷酷さが際立った。

こうして二人の仲は裂かれたかに見えたが、真実の愛は消えることはなかった。一人になったヴィオレッタは、病を重ね死を意識するまでになったが、アルフレードに手紙を書き続ける。そこに気高い愛を見出したジェルモン親子は、死の直前のヴィオレッタを訪れる。「遅すぎたヮ」と呟くヴィオレッタは、アルレードの腕に抱かれて、最後の力を振り絞って、二人で「パリを離れて」を熱唱する。第三幕のクライマックスシーンである。そこでは、あの冷酷無比に見えたジェルンも、「私の行為は間違いであった」と懺悔する。

この愛は、一体なんであったのか? (つづく)

この公演はなぜ感動を与えたか? それは、制作者(首藤史織)と演出者(大澤恒夫)の新解釈に基づく演出にあったのではないか?

大澤氏の、チラシ裏面の解説によれば、原作者アレクサンドロ・デュマ・フィスは、自分の実体験としてこの小説を書いたが、それは、交際していた娼婦を最後は見捨て、その死に際にも会わなかったという結末であった。しかしデュマは、彼女の気高い愛を想起するにつけ、あまりにも哀れな結末を悲しみ、翌年戯曲化した際、死の直前に恋人と再開させ、彼は彼女を抱きしめ「神よ、この人をあなたぼ身元へ」と祈るシーンに書き改める。そこには、ヴィオレッタというこの女性を、娼婦と見るより純愛に生きた女性と見るデュマの目があった。

ところが後年、歌劇王ヴェルディがこの作品をオペラ化する際、もちろん結末は二人の再会のシーンとし、神へ導く荘厳な曲で謳い上げたが、このオペラの題名を『ラ トラヴィアータ(道を踏み外した女)』として、再び娼婦色を漂わせた。

演出者大澤氏は、この経過を、原典をたどりながら追跡し、「椿姫は確かに娼婦ではあったが、トラヴィアータであったか?」をテーマにこの公演に取り組んだ。そして大澤氏がチラシの解説を「このオペラは究極のハッピーエンドではないかと思う」と結んでいるように、制作者も演出者も、デュマの目でこのオペラを追った。

そこに感動の源があったのではないか?(つづく)

コロナ禍の中で、娘の主宰するミャゴラトーリ椿姫公演が無事終わった。第七次波で感染者が急拡大する中で、どうなることかと思っていたが、「断固やり抜く」という娘たちの決意が、ここにだけコロナウィルスを寄せ付けなかったかに見えた。

しかも素晴らしい出来栄えで、多くの賞賛が寄せられた。かく言う私も、初めての興奮に泣かされた。単に涙が出た…というようなものでなく、慟哭を伴うものだった。周囲を憚って声を発することはなかったが。

娘たちがこだわった「椿姫は、確かに娼婦ではあったが、トラヴィアータ(道を踏み外した女)であったのか?」というテーマの追求が、この感動を呼び起こした要因にあると思う。

それらは別に追及することとして、役をやり遂げた歌手たちの晴れやかな姿を、カーテンコールの写真で並べておく。

もう一人、話をつないだ影の男(役者 荒牧大道)

ヴィオレッタを演じた髙橋絵理さん

ヴィオレッタ、アルフレード(寺田宗永)、ジェルモン(藪内俊弥)

ピアノ浅野菜生子さん

名演奏で「指が15本あるのでは?」と言われたが、10本でした。

これまでも度々触れてきたが、娘がオペラの制作・普及活動をやっており、このコロナ禍で公演制限を受け大変苦労している。国の補助を受けながら、辛うじて事業を続けている状況だ。今年も7月に、小演劇的オペラとして『椿姫』の公演に取り組んでいるが、定員120名の会場で60名の入場制限を受け、出演者へのギャラの支払いはもちろん、到底採算の取れない状況だ。

それに対し、経済産業省の事業継続支援補助を獲得し、「気持ちだけのギャラぐらい払えるか」と取り組んでいたところ、昨夜、文化庁から、文化芸術活動の継続支援事業として「ARTS for the Future 」という補助金が認可された、という朗報が入った。娘は、「これで何とかそこそこのギャラが払える」と大喜びだ。つまりミャゴラトーリが事業を継続していけるだけでなく、オペラ歌手たちも生活の糧を受けることができるということだ。

何といっても補助金の名前がいい。文化庁補助は3年連続で受けることになったが、昨年からこの名称になったらしく「未来のための芸術」という響きに夢と希望がある。

コロナ下という特殊事情からの補助金のようだが、国はこのような予算を平時にも持つべきではないか。日本の文化予算は先進国の中では断トツの最下位で、オペラ関係予算など、藤原や二期会などに占められ、ミャゴラトーリなどにはびた一文回ってこない。 いわば日本は文化後進国なのだ。

こういう機会に、抜本的に考え直すべきではないか。