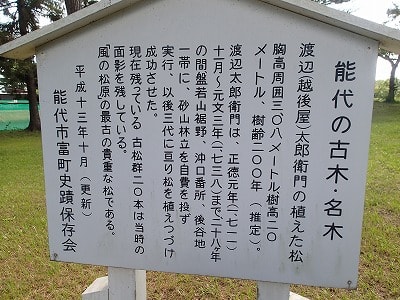

このブログは、先人が能代市風の松原内を調査した、 『植生と植物相に基づく能代市風の松原海岸林の環境保全 近田文弘・梅田市美 自然環境科学研究 2001年発行別冊』 の植物目録に基づいて、能代市 「風の松原」 内の植物を、追跡調査できた範囲内での記録を、アイウエオ順で掲載しているものです。但し、先人が調査したものの中で探しきれないものもあります。絶滅した種もあるようですが、現在調査中ですので、見つけ記録でき次第投稿いたします。又その逆で新種もあり、新種については付け加えて投稿しております。

この、ヤマゴボウは、「植生と植物相に基づく能代市風の松原海岸林の環境保全 近田文弘・梅田市美 自然環境科学研究 2001発行別冊発行」の植物目録にはありません。新しく出た品種です。

01.10年06月20日 ヤマゴボウ 風の松原内の藪の中に、一塊になって生育しています。

02.10年06月20日 ヤマゴボウ 株状に茎が真っ直ぐに伸びて生育している。

03.10年06月20日 ヤマゴボウ 根(何本もの直根をもつ大きな塊状)。根の強さが凄いものでとても、株を全部引き抜く事は無理でした。このため根本で切りました。葉は下から上に行くほど大きな葉になります。葉は互生です。茎は太い。

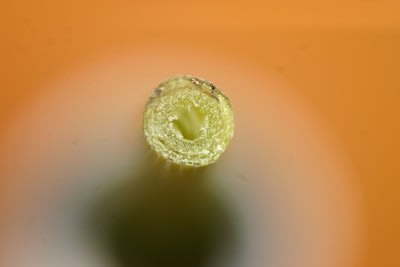

04.10年06月20日 ヤマゴボウ 茎の中央部ですが緑色で無毛です。

05.10年06月20日 ヤマゴボウ 茎の断面は、芯が空洞です。本当の直根の茎は空洞でなく、横断面に同心円状(木の年輪みたいなもの)の模様が見えるようです。

06.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉はごせいで、葉の基部が葉鞘のように茎に抱きついている。

07.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉は左側から、下から上に行くほど大きな葉になります。

08.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉の表側の表面は無毛。主脈、側脈が白色。

09.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉の縁は全縁ですが波を打つ。

10.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉の先端は尖る。

11.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉の基部はくさび形。

12.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉柄は無毛。

13.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉の裏側ですが葉脈が薄緑色していて浮きでる。

14.10年06月20日 ヤマゴボウ 葉腋から出る花序。

15.10年06月20日 ヤマゴボウ 枝の先に白色の花を総状に多数つける。

16.10年06月20日 ヤマゴボウ 花は、花弁はなく、5個の萼片がある。雄しべの葯(やく:花粉袋)が紫色で、花弁のように見えるのは萼片です。

17.10年06月20日 ヤマゴボウ 花を横から見たものですが、花柄に短毛のようなものがあります。

18.11年08月20日 ヤマゴボウ 熟した果実は8個の分果に分かれ黒紫色に熟す。

19.11年08月20日 ヤマゴボウ 果実をバラしてみた1個ずつの果実は扁球形で径5mm程度です。

(注):私は植物調査と、写真撮影の技術も、始めたばかりで、ドシロウトも、大ドシロウです。あくまでも個人の趣味で調査したものです。間違った情報が多々あると思いますが、間違いを発見された場合御一報下されれば幸いです。宜しく御願い致します。