このブログは、先人が能代市風の松原内を調査した、 『植生と植物相に基づく能代市風の松原海岸林の環境保全 近田文弘・梅田市美 自然環境科学研究 2001年発行別冊』 の植物目録に基づいて、能代市 「風の松原」 内の植物を、追跡調査できた範囲内での記録を、アイウエオ順で掲載しているものです。但し、先人が調査したものの中で探しきれないものもあります。絶滅した種もあるようですが、現在調査中ですので、見つけ記録でき次第投稿いたします。又その逆で新種もあり、新種については付け加えて投稿しております。

ミミナグサ緒言:越年草。

茎は下部から枝分かれし高さ15~30cm。しばしば暗紫色に染まり毛が多く、上部には腺毛が少し混じる。

葉は長さ1~4cmで対生し、卵形~長楕円状披針形で、暗緑色で両面とも毛がある。

花は白色で花柄5~14mmで萼より長く、萼片5、花弁5個。雄しべ10個で、雌しべは5花柱を持つ雌しべ1個からなる。

萼片は長さ4~5mmで花弁はほぼ同長で先が2裂する。

果実は8mmで熟すと10裂し多くの種合いを吐く。花期は春。

よく似たオランダミミナグサは小花柄が短く、ほとんど茎に接して咲く。

01.11年05月23日 ミミナグサ 風の松原内で生育している立ち姿です。高さは13cm位で株状に茎が伸びています。花は比較的大きな集散花序につく。

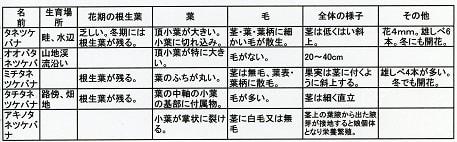

02.11年05月23日 ミミナグサ 生育状況がちょっと解らないので下に方眼紙を敷き写真を撮ってみました。

03.11年05月23日 ミミナグサ 株状に生育しており5本の茎が立ち上がっている。茎の真ん中より下側が赤みを帯びる。上部茎も多少赤みを帯びる緑色。葉は対生です。花柄が長くオランダミミナグサは花柄がほとんど無い。

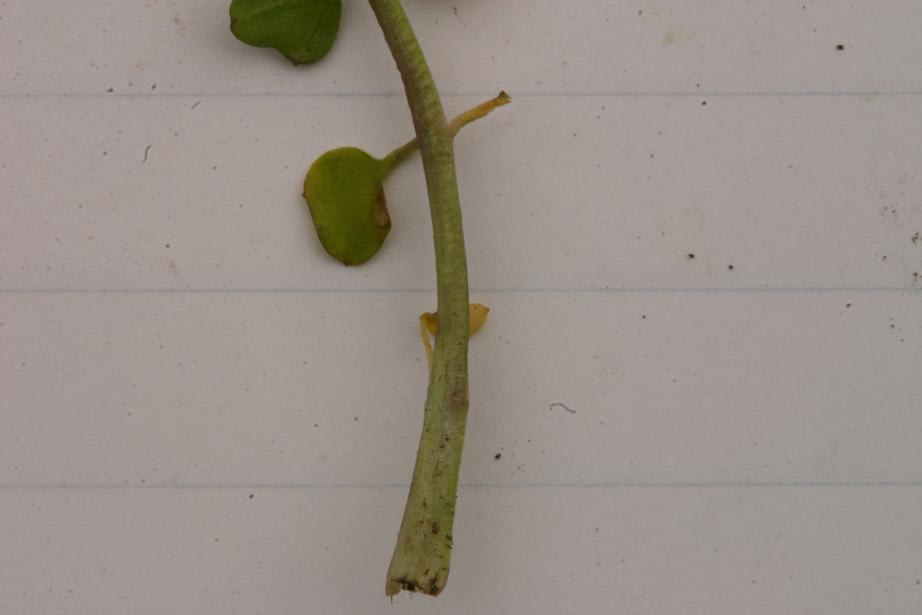

04.11年05月23日 ミミナグサ 根は細く深く入っているようには感じられませんでしたが、意外と根張りがあります。

05.11年05月23日 ミミナグサ 下部の茎は赤みを帯びていて毛が密生している。

07.10年05月06日 ミミナグサ 下部の茎は暗紫色で毛があります。文献には腺毛も少し混じっているようです。

08.11年05月23日 ミミナグサ 茎の芯は中空で少し楕円形の形をしています。白い線の様なものは維管束でしょうか?。

09.10年05月06日 ミミナグサ 葉は対生で葉は茎に抱いています。

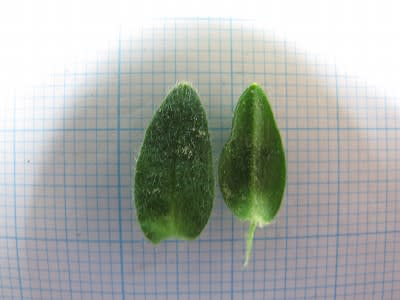

10.11年05月23日 ミミナグサ 葉は卵形~長楕円形です。葉の表側です。左から右に、下から上につく葉の状態です。

11.12年06月14日 ミミナグサ 標準的な葉。

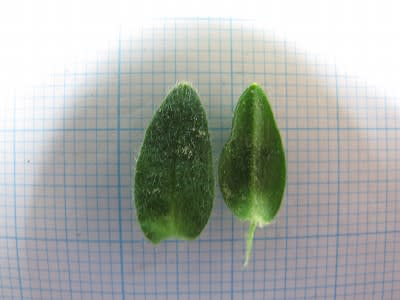

12.11年05月23日 ミミナグサ 葉の表側表面に毛があります。

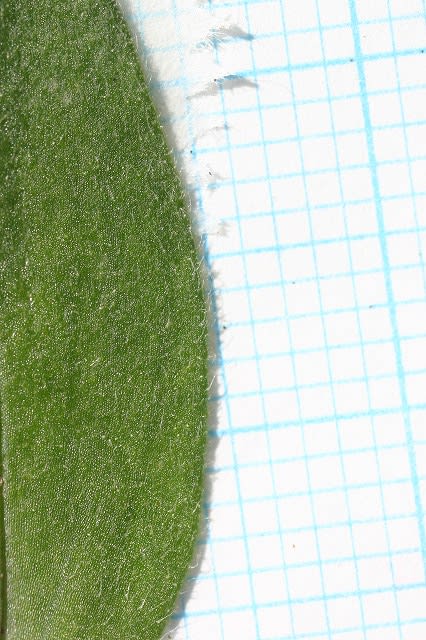

13.11年05月23日 ミミナグサ 葉の縁には鋸歯はないが、縁にまで毛がある。

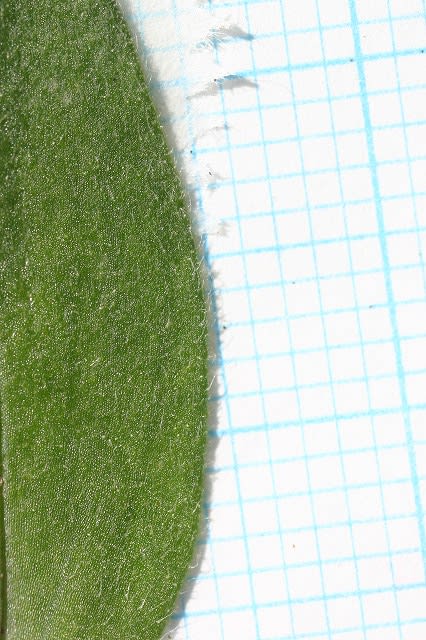

14.11年05月23日 ミミナグサ 葉の基部は柄が無く茎に抱いているようです。基部は円形。

15.11年05月23日 ミミナグサ 葉の先は鋭頭。

16.11年05月23日 ミミナグサ 葉の裏側にも毛があります。

17.11年05月23日 ミミナグサ 花は集散花序につく。花柄が長いのが解ります。

18.10年05月06日 ミミナグサ ミミナグサは萼辺と花弁の長さがほとんど同じで花が閉じたとき花弁が隠れる。オランダミミナグサは萼片が短いので花弁がはみ出る。矢印は若い果実です。

19.12年06月14日 ミミナグサ 果柄や萼に腺毛が多い。

20.10年05月06日 ミミナグサ 花弁は5個で、倒披針形で先端は2浅裂する。萼片も5個。2浅裂が同定のカギとなりました。雌しべ5個。開花直前には粘液球をたっぷり付けた腺毛があり粘液を出して糸を引いています

21.12年06月14日 ミミナグサ 花弁は萼片と大体同長。

22.12年06月14日 ミミナグサ オランダミミナグサは花弁の基部に毛があるようですが、ミミナグサの花弁基部には毛がありません。花弁の先は深裂しています。

23.11年05月23日 ミミナグサ 雄しべ花糸白く少し毛があるように見えます。

24.11年05月23日 ミミナグサ 上から見たものです。雄しべ10個。雌しべ花柱5個です。

25.11年05月23日 ミミナグサ 子房は緑色で無毛です。雄しべ花糸の下部に毛があるように見えます?。

26.12年06月14日 ミミナグサ 花の作りです。子房に種子のようなブツブツがありますが、これが種子になるのでしょうか?。

27.12年06月14日 ミミナグサ 萼片5個で腺毛が混じる。

28.12年06月14日 ミミナグサ 萼片の長さは4~5mm位で披針形。

29.12年06月14日 ミミナグサ 果実は先端が10裂、裂ける頃には萼の2倍程度に長くなる。

30.12年06月14日 ミミナグサ オランダミミナグサに比較して種子が明らかに大きいようです。

(注):私は植物調査と、写真撮影の技術も、始めたばかりで、本当のまだかけ出しです。あくまでも個人の趣味で調査したものです。間違った情報が多々あると思いますが、間違いを発見された場合御一報下されれば幸いです。宜しく御願い致します。

参考文献:山渓・原色野草図鑑 著者 長田武政 保育社