このブログは、先人が能代市風の松原内を調査した、 『植生と植物相に基づく能代市風の松原海岸林の環境保全 近田文弘・梅田市美 自然環境科学研究 2001年発行別冊』 の植物目録に基づいて、能代市 「風の松原」 内の植物を、追跡調査できた範囲内での記録を、アイウエオ順で掲載しているものです。但し、先人が調査したものの中で探しきれないものもあります。絶滅した種もあるようですが、現在調査中ですので、見つけ次第記録し投稿いたします。又その逆で新しい記録もあり、これらを含めて投稿しております。

「植生と植物相に基づく能代市風の松原海岸林の環境保全 近田文弘・梅田市美 自然環境科学研究 2001発行別冊発行」の植物調査目録には「ヨウシュヤマゴボウ」は記録されておりません。「ヨウシュヤマゴボウは、風の松原内で新しく記録された植物です」。

ヨウシュヤマゴボウ緒言:多年草。

北アメリカ原産の帰化植物。明示の初めに渡来し、栽培された。現在では、市街地の空き地や造成地などに雑草化している。

茎は太く枝をよく分け、高さ2.0m以上になり、紅葉色に染まる。茎の中には髄が詰まっている。

葉は広長楕円形~長楕円形で大きい。

花序は穂状で、赤みを帯びた白色の花が多数つき、雄しべ10~12個、雌しべ1個で、子房は緑色の球形で短い10花柱がある。花には花弁はなく5個の萼片がある。

果時には垂れ下がる。液果の先端には柱頭が残っている。(10個確認できる。)また、基部には萼片が残る。若いうちは緑色で10~12の溝が明らかで心皮の数を示すが、熟すと黒色になり、心皮の境がよく分からなくなる。

種子の数は9~11個位。種子は光沢のある黒色の種子が入っている。花期6~9月。

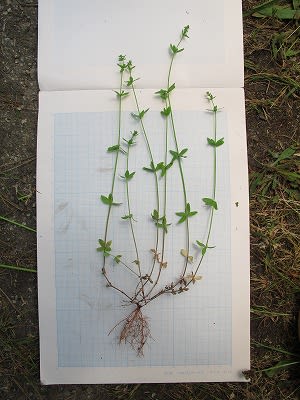

01.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 小さい個体を選んで記録しました。この個体の丈は60cm位です。大きいものは3mに達する個体もある。分枝して枝が伸び、広がる。

02.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 採取した全草ですが、ゴボウと名前がついていますが、背丈より長く、太い根がついていました。

03.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 分枝の状況。

05.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 茎は太くこのように赤く色づいています。

05.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 茎は太くこのように赤く色づいています。

06.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 茎の断面ですが、稜があり、芯に髄があり、楕円形に見える。

07.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 本当に長い根です。根張りも相当にあります。

07-2.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 茎と根の境です。

08.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 根は牛蒡にそっくりです。

09.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉は互生です。

10.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ この個体の葉です。葉は広楕円形で先は尖りやや多肉。標準的な葉です。左が表側、右側が裏側です。この個体の葉の大きさは長さ25cm以内、巾13cm以内、柄の長さ6cm未満でした。托葉がついています。托葉も大きく普通の葉と同じくらいあります。

11.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉の表側無毛。

12.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 文献では全縁とありますが、波状の鋸歯がある。

13.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉の先は尖る。

14.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉の基部はくさび形。

15.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉柄は朱が刺して無毛です。

16.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉裏に葉脈は薄赤色をしている。

17.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 葉裏に毛があるようです。

18.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉は大きい。

19.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉ですが広楕円形で先は尖り、葉身が多少曲がっている。左側表側、右側裏側です。この個体の托葉の大きさは長さ11cm以内、巾6cm以内でした。

20.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉の表側ですが、無毛。

21.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉の葉先は曲がって尖る。

22.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉の縁も波を打つ鋸歯。

23.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉の基部くさび形ですが、左右非対称です。

24.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉の葉柄は2cm程度で無毛。

25.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 托葉の葉の裏側には毛がある。

26.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 花序は葉腋からもでるし、枝先にもつけます。

27.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 花を穂状につける。花序は始め直立する。

28.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 花序は円柱状につけます。

29.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 花序は白色で僅かに紅色を帯び、花弁を欠き、萼片5個で雄しべ12個ありました。葯がとれたのものもあります。雌しべ1個で、子房は緑色の球形で短い10花柱がある。花の径は4~5mm程度。子房は10~12の溝があり心皮の数を示すが、熟すと黒色になり心皮の境はよく解らなくなる。

30.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ 花を裏から見たものですが、花弁に見えるものが萼片のようです。萼片5個。

31.13年10月10日 ヨウシュヤマゴボウ ボケ写真ですが、花の断面です。

32.13年10月13日 ヨウシュヤマゴボウ ブドウの房のように垂れ下がってつきます。

33.13年10月13日 ヨウシュヤマゴボウ 果実は径9mm程度でした。果実についている萼片。

34.13年10月13日 ヨウシュヤマゴボウ 果実の先についている雌しべの柱頭。この時点では心皮がもう解りません。

35.13年10月13日 ヨウシュヤマゴボウ 1個の種子の中に10個程度の種子が入っていました。種子は光沢があり、径4mm程度の球形で碁石のような形をしています。

(注):私は植物調査と、写真撮影の技術も、始めたばかりで、ドシロウトも、大ドシロウです。あくまでも個人の趣味で調査したものです。間違った情報が多々あると思いますが、間違いを発見された場合御一報下されれば幸いです。宜しく御願い致します。