総選挙の投票日まであと3日。盛り上がらないといわれる今回の選挙。確かに、インターネットを見ていても、その印象。

今日、一番印象に残ったのは、ハフィントンポストの次の記事。

★《「インターネットを使った選挙活動が解禁された今回の衆院選をめぐり、民間会社の意向調査に、8割近い有権者が「選挙関連の発信はしない」と回答した」との産経の記事》に対する意見 《「この記事、8割近い人びとはしない、、、って書き方だけれど、逆に言えば22%を超える人々はインターネットを通じ、選挙に対しての意思表示や情報発信をしている、ということ。」》(ハフィントンポスト 秋元祥治)

選挙で「2割」といえば決定的。

それを含めて、次のようなことを見て、記録しておいた。

●衆院選、半数超が消極的選択 関心のなさ突出 情勢調査/朝日 12月11日

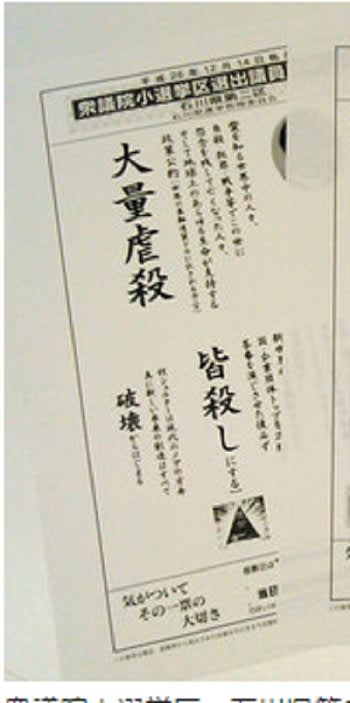

●「大量虐殺」「皆殺し」選挙公報に制限はないのか?/ヤフー ニュース 政治山 12月10日

●運動員ジャンパー背中にQRコード…ネット選挙/読売 12月08日

●22%を超える人がインターネットで選挙に意思表示をすることが、ネット選挙の可能性/ハフィントンポスト 12月10日 秋元祥治

●公明と共産の一騎打ち、関西の3選挙区 有権者に戸惑い/朝日 12月11日

●「自民党300議席突破」は本当なのか 「情勢調査」から見えてくる、衝撃の選挙実態/東洋経済オンライン 有馬 晴海 12月06日

●人気ブログランキング = 今、1位

★携帯でも クリック可にしました →→ 携帯でまずここをクリックし、次に出てくる「リンク先に移動」をクリックして頂くだけで「10点」 ←←

★パソコンは こちらをクリックしてください →→ ←←このワン・クリックだけで10点 ←←このワン・クリックだけで10点

●衆院選、半数超が消極的選択 関心のなさ突出 情勢調査

朝日 2014年12月11日08時32分

選挙への関心が高まらないまま、自民が300議席を超す勢いの衆院選中盤の情勢。朝日新聞社が情勢調査と同時に実施した世論調査からは、「他よりはよさそうだから」と自民を選び、「しばらくの間は」と安倍晋三首相の続投を望む有権者の心理が浮かび上がる。野党の候補者「すみ分け」戦略もかすみがちだ。

今回の衆院選は2005年の郵政選挙や09年の政権交代選挙と違い、有権者の関心の低さが際立つ。「大いに関心がある」という人は、現行の調査方法になって過去最低の29%だ。

世論調査結果をみても、積極的に投票先を決めているわけではなさそうだ。

今回の衆院選で「投票先を決めるときの気持ち」について、「政党や候補者に期待しているから」と「期待はしていないが、他よりはよさそうだから」のどちらに近いかと尋ねた。結果は「期待している」という積極的な選択が33%、「他よりはよさそう」という消極的な選択が57%。

自民が今回、300議席を超す勢いなのは、消極的な気持ちでも投票先に自民を選ぶ人が多いからだ。投票態度を明らかにした人をみると、「他よりはよさそう」という層では、選挙区の投票先は自民候補が最多。比例区でも47%が自民で、19%の民主を大きく引き離し、特に比例区を中心とする自民議席増の見通しにつながっている。

有権者の54%を占める無党派層でも同様の傾向だ。無党派層では、「他よりはよさそう」と選択する人が65%とさらに多くなる。こうした人たちでも、比例区の投票先は自民が38%でトップ。民主の21%、維新の16%を上回っている。

一方、安倍首相の続投について3択で聞くと、「できるだけ長く続けてほしい」が20%、「しばらくの間は続けてほしい」が45%で、「続けてほしくない」は24%だった。

続投を支持する人は自民に投票する人が多数だが、「続けてほしくない」人の比例区投票先は民主39%、共産23%、維新14%と分散。首相に「続けてほしくない」人のなかで、自民への対抗勢力についての見方が分かれている。

■第三極失速し選択肢減る

自民好調の背景として、第三極の政党の失速も挙げられる。

12年衆院選の中盤情勢調査で無党派層の比例区投票先をみると、投票先を明らかにした人では、当時の維新26%、みんなの党10%、未来7%で計4割を占めた。ところが今回は、みんなの党が解党し、分裂後の維新と次世代は16%と2%に、未来から衣替えした生活も2%と減った。

その分、民主が15%から22%に、共産も5%から11%に増えたが、自民は26%から37%となり、民主、共産以上に無党派層を取り込んでいる。自民以外の有力な選択肢が減り、民主の支持率も下がったことで、数字の上では「1強多弱」態勢が一層強まっている。

■すみ分け効果薄い野党

野党が伸び悩んでいる背景には、選挙区で野党候補を絞り込む「すみ分け」戦略が功を奏していない面もある。

民主、維新などは、12年衆院選で候補者が共倒れした反省から、候補者を一本化する「すみ分け」を進めた。民主、維新、次世代、生活、社民の候補が1人しかいない「一本化型」の選挙区は295選挙区中194に及び、前回の65選挙区から大幅に増えた。

しかし「一本化型」の選挙区で、民主候補がリードしているのは16選挙区、維新候補のリードは1選挙区にとどまる。共産以外の複数の野党候補が自民、公明両党と対決する62の「乱立型」選挙区でも、民主候補がリードしているのは6選挙区、維新候補のリードは1選挙区しかない。

「すみ分け」戦略が成果を上げていないのは、各党支持層にまで野党間協力の機運が浸透していないという要素もある。

民主、維新のすみ分けの象徴とされる宮城1区と2区。1区では自民前職の土井亨氏と民主前職の郡和子氏が接戦。郡氏は民主支持層をほぼまとめたが、維新支持層からは6割の支持しか得られていない。

2区では自民前職の秋葉賢也氏が優位に立ち、1区から国替えした維新前職の林宙紀氏らが苦戦している。候補を立てなかった民主の支持層では半数が林氏に投票する意向だが、2割が社民候補に流れそうだ。

全選挙区を合算すると、自民候補と民主候補の対決選挙区で、民主候補に投票すると答えた維新支持層は5割強。3割強は自民候補に投票すると答えた。

自民候補と維新候補の対決選挙区でも、維新候補に投票する民主支持層はやはり5割強。2割は自民候補や共産候補に投票するとみられる。

例えば宮城1区で、仮に維新支持層がすべて民主候補に投票すると民主候補が一歩リードとなる可能性がある。ただ、民主、維新の両支持層とも細っており、両支持層がまとまることで自民候補と互角の戦いができるのは、現実には一部にとどまりそうだ。

●「大量虐殺」「皆殺し」選挙公報に制限はないのか?

ヤフー ニュース 政治山 12月10日(水)11時54分配信

★衆議院議員総選挙 候補者・名簿届出政党等情報

衆議院小選挙区・石川県第2区(小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、能美郡)

★石川県選挙管理委員会 /石川県 第2区 選挙公報(PDF:2,848KB) から

2013年の参院選では12.8%の人が「最も利用したメディア」として掲げた選挙公報(※第11回政治山調査より)。今回の衆院選でも陣営ごとに工夫を凝らした選挙公報が配布されていますが、一部には過激な内容を含むものも散見されます。選挙公報の記載内容には、どのような制限があるのでしょうか。

選挙公報は、候補者から申請のあった掲載文をそのまま写真製版(データ入稿ではない)で印刷されます。決まっているのは写真と氏名それぞれの場所と大きさだけで、それ以外は定められたスペース内で自由に表現することができます。

とはいえ、多くの住民の目に触れることになるので、以下のような注意事項があります。

(1)選挙公報の品位をそこなう記載

(2)虚偽事項の記載

(3)非合法または刑事犯罪を構成するような記載

(4)利害誘導にわたる記載

(5)他の候補者の選挙運動にわたる記載

ただし上記は、「あくまでも注意事項に過ぎず、その上で候補者が掲載を希望する内容を、選挙管理委員会は拒否することはできません」(石川県選挙管理委員会担当者)とのこと。

表現の自由や選挙活動の自由を保障することは大切ですが、否応なく目にしてしまう人たちへの配慮も必要なのではないでしょうか。

<株式会社パイプドビッツ 政治山カンパニー シニアマネジャー 市ノ澤 充>

●運動員ジャンパー背中にQRコード…ネット選挙

読売 2014年12月08日

昨年の参院選に続いて、衆院選でも今回から、インターネットを使った選挙運動「ネット選挙」が解禁された。

兵庫県内の各陣営も、ホームページやフェイスブックを活用し、有権者の関心を集める知恵を絞っている。

「選挙サンデー」となった7日午後、JR三ノ宮駅前。街頭演説する維新前議員の周辺で、緑のジャンパー姿の運動員たちがチラシを配った。運動員たちの背中には、20センチ四方の「QRコード」がプリントされている。

QRコードをスマートフォンなどで読み取れば、アドレスを入力しなくても候補者のホームページに接続される。ページには、政策内容や国会での答弁動画などが掲載されている。

陣営の担当者は「ネット選挙の効果はまだ未知数だが、ジャンパーのデザインとしてもかっこいいと思う。QRコードをみて『何かな?』と多くの人の注目を集められれば」と話す。

フェイスブックや動画を活用する陣営もある。

民主元議員は「今から商店街を練り歩きます」「サンデーの活動が始まっています。6時半より支援団体の方にご挨拶あいさつ致しました」など、活動の報告や予告を、候補のフェイスブックに投稿している。

陣営はあくまでも「選挙運動の基本は、街を歩き、有権者に直接会うこと」とするが、「動画で候補者の人柄や主張が伝わるかも」との期待も抱く。

公明前議員は、自身のフェイスブックページに事務所開きの様子を撮影した映像をアップした。前議員は「自分が選挙区内を巡回している姿をどんどん発信し、政治への関心を高めたい」と張りきっている。

陣営の担当者も「閲覧者は2万人を超え、手応えは十分。訴えだけでなく、候補者の素顔を知って、身近な存在と感じてほしい。20~30歳代の若者世代に浸透するためにもこまめに更新していきたい」と意気込む。

◆ネット選挙 公職選挙法改正によって、2013年7月の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁された。衆院選では今回が初。政党や候補者は選挙期間中、ネット上に自らの主張や演説会の日程、街頭演説の動画などを掲載できる。

●22%を超える人がインターネットで選挙に意思表示をすることが、ネット選挙の可能性

ハフィントンポスト 2014年12月10日 秋元 祥治/NPO法人G-net代表理事・滋賀大学客員准教授>

インターネット選挙が、昨年夏の参議院選挙で解禁になって、二度目の国政選挙となっている今回の衆議院選。

▼インターネット選挙の解禁

インターネット選挙解禁を通じて有権者は、ホームページやブログ、フェイスブックなどでの意思や意見の表明ができるようになったし、ツイッターなどでのRTもOK。ただし、電子メールでの送付・転送や、未成年はネット上でも選挙活動はNGだ。ネット上の画像や文章を出力したものを配れば、これはネット選挙と関係なく、普通に文書違反でやはりNGとなる。

ちなみに、ネット選挙解禁と聞いてWEB上で投票できるのでは?との勘違いもあるようだけれど、それはできません。インターネットを活用した「選挙運動」の解禁、ということなわけです。

▼ネット選挙解禁の意味はなにか

インターネット選挙の意味や意義はどこにあるのか、という議論があるが、僕は最も大きな価値の一つは普通の一人ひとりの有権者が、自身の意思を表明することが少しずつ、しかし確実に生まれていることにあるのではないかと思う。自身の投票行動について、理由とともにブログで意思表示をする人もいれば、子育てママが自身の思いと投票意思を指名しているフェイスブックの投稿も目にした。実際に、22%を超えるひとが、選挙関連での意思表示をおこなう、と答えている。

これまで政治的なことを表明することが憚られる感覚を持つ人も多い中で、この数字はずいぶんと多いように感じるんですね。

インターネットを使った選挙活動が解禁された今回の衆院選をめぐり、民間会社の意向調査に、8割近い有権者が「選挙関連の発信はしない」と回答した。一般の有権者がツイッターやフェイスブック(FB)で特定の候補者や政党を支援できることになっている(中略)

調査したのはネット上の危機管理を請け負う「エルテス」(東京)。11月下旬、20~60代の有権者1090人にアンケート(一部重複回答あり)した。

ツイッターやFB、ブログなどのソーシャルメディアを利用し「選挙関連で発信するか」という質問に、「発信しない」または「利用していない」との回答が計77・4%。情報発信する人は、ツイッター13・7%▽FB11・9%▽ブログ7・6%-という結果だった。(産経新聞 12月9日)

この記事、8割近い人びとはしない、、、って書き方だけれど、逆に言えば22%を超える人々はインターネットを通じ、選挙に対しての意思表示や情報発信をしている、ということ。

フェイスブックやツイッターなどをみると、多様なひとびとが遠慮がちに、しかしはっきりと自身の意思表示をし始めていることが、インターネット選挙の可能性だと考える。これまで、2割を超える人が政治や選挙に対して広く意思表示をしたことなんてなかったわけで。

こうしてそれぞれが考えを述べあっていく中で、民主主義が深化していくことを期待しているし、着実にそうなっていると思う。さまざまな意思表示があり、そしてそこから議論や意見の深化が生まれ、熟議の民主主義が育っていく可能性が、インターネット選挙の面白さじゃないかと思うのです。

●公明と共産の一騎打ち、関西の3選挙区 有権者に戸惑い

朝日 2014年12月11日

突然の衆院解散・総選挙で候補者がそろわず、全国295の選挙区で少数対決が目立っている。とりわけ大阪、兵庫の計3選挙区では、公明党と共産党による一騎打ちの構図が生まれた。こうした構図は、現行の小選挙区比例代表並立制のもとでは初めて。両党の陣営は支持層以外への働きかけを強めるが、有権者には戸惑いもにじむ。

大阪市南西部の大正、住吉、住之江、西成の各区が入る大阪3区は、公明前職の佐藤茂樹氏(55)と共産新顔の渡部結氏(33)の2人が対決する。

公示直後の4日、西成区役所前。自民党総裁の安倍晋三首相が「自民、公明の統一候補だ」と叫び、自民推薦候補の佐藤氏の手を高々と掲げた。見守っていた陣営幹部は「保守層に深く浸透できたはずだ」と語る。佐藤氏の選挙ビラには、首相の顔写真が「佐藤さんと一緒に」という吹き出し付きで載っている。

公示翌日の3日、住之江、西成両区境にある市営地下鉄玉出駅前。共産党の山下芳生書記局長は「3党合意で消費増税を進めた自民、公明、民主の責任は極めて重い」と訴え、維新の党についても「自民の応援団。大阪から退場の審判を下そう」と指弾した。渡部氏の陣営は他の主要政党をまとめて批判する戦略だ。

「常勝関西」を誇る近畿の中でも大阪3区は公明党が国政に進出した際の拠点があり、「源流の地」と位置づけられている。現行制度になった1996年以降、過去6回は毎回3~4人の候補が争い、民主党が政権交代を果たした2009年以外は公明党(新進党時代を含む)が議席を守ってきた。今回、維新の橋下徹代表が立候補を検討したが見送り。4回続けて公明、共産両党と戦った民主党も擁立しなかった。

淀川区など大阪市北部の大阪5区では、公明前職の国重徹氏(40)と共産新顔の石井美鈴氏(50)がぶつかる。国重氏の陣営は、公示前まで首相と握手したポスターを自民党支持者の家に貼っていた。一方、石井陣営は民主党に近い労働組合にも足を運ぶ。「協力」は取り付けられなかったが、パンフレットは受け取ってもらっているという。

ほかに兵庫県尼崎市の兵庫8区も公明、共産両党の候補者だけが激突する。

公明党は自民党支持層の取り込みを目指し、共産党は政権批判票の「受け皿」として存在感を発揮したい思惑がある。だが、衆院の公示前勢力では自民1強体制の中で第4、第6政党にとどまる。他党の支持層や無党派層は分厚く、投票所で公認候補の名前を書いてもらうのは難題だ。

前回の12年衆院選では、大阪府内の小選挙区で白票も含めた無効票の割合は4・6%。ただ、公明、共産両党に民主党も加えた三つどもえになった大阪3区と5区はともに10%超と突出した。公明陣営の関係者は「(維新などの)第三極ブームの中で受け皿になりきれなかった」と振り返る。

有権者は複雑だ。

西成区に住む無職男性(66)は「公明党は自民党にすり寄りすぎ。共産党も公約を実現できるか疑問だ。維新や民主党はなぜ静観したのか」とこぼす。淀川区の会社員女性(35)は投票先に悩んでいる。「真剣に選びたいが、あまりに選択肢が少なすぎる」(西山良太、山中由睦、上田真由美)

◇

《加藤秀治郎・東洋大教授(政治学)の話》 与党と共産党が一騎打ちになる構図が増えたことは、野党の準備不足の表れだ。野党は再編にもたつきすぎた。有権者に選択肢を与えるのが役割なのに、民主党は前回の大敗をひきずり、維新の党も勢いがなく、擁立段階で萎縮してしまった。このタイミングで衆院を解散した安倍晋三首相の思惑通りでもある。特に「公・共対決区」は今回の象徴的選挙区と言えるだろう。

●「自民党300議席突破」は本当なのか 「情勢調査」から見えてくる、衝撃の選挙実態

東洋経済 オンライン 有馬 晴海 :政治評論家 2014年12月06日

全国紙各紙が、衆院選の情勢調査を報じている。直近では、各紙とも「自民300議席を超す」と具体的な数字までが躍り、今回の選挙でもなお「自民党1強と野党の多弱ぶり」が浮き彫りになった。仮に今が投票日なら、自民党は前回の294議席を超える勢いだという。

聞きなれない「情勢調査」とは?

この情勢調査は、12月2~3日に実施された世論調査の実数(永田町用語で『生の数字』という)をもとに、各陣営の取材や選挙区の事情を加味(同、『生の数字』に対して『加工の数字』という)して、記事化される。

予算の都合上、一つの選挙区でのサンプル数が約1000(このうち不在などで聞き取りができるのが50%の500程度といわれている)と限られる。そのため、少し偏った数字になる場合があり、そのままの実数を鵜呑みにはできず多少の是正がなされるのだ。それでも統計学上サンプリングで大体の傾向が出ると考えられ、これまでの経験からみて、情勢調査は「信じるに値する」ものととらえていい。

次ページ野党協力で、逆に自民党が有利に!?

調査結果を見た読者は、「へー」「やっぱり」「そうなんだ」ということになろうが、候補者や政党、さらには熱心な支持者にとっては、「実情がわかった。これからが勝負」と、ふんどしをひきしめる。

政党の幹部ともなると、実数を知りえる立場にあるが、その一人と調査結果を材料に面談した。

筆者としては、全体の状況は、予想通り。ただ、自民党大勝の数字には驚いたし、野党大物議員の苦戦ぶりには、いささかとまどうものがあった。

野党協力で自民増加の皮肉、低投票率で共産倍増?

「予想通り」だったのは、前回、この欄で述べたように、野党が選挙調整に走った煽りで、民主党が264人から178人に、維新の党が151人から77人というように、野党各党の候補者は激減した。

その結果、相対的に比例代表での得票が望めず苦戦するということ。その分、自民党が比例代表で大幅に議席数を増やしそう、ということだ。

それから、野党の旗色がわかりにくくなった結果、投票率がかなり低くなることも予想したが、これで一定の固定票をもつ日本共産党の議席が、2倍近くになるのではないかということだ。

「衝撃的な部分」は、案外辞任大臣が強いということ。選挙では、お詫び行脚はマイナスといわれるが、それが案外致命傷になっていない。逆に、持論を訴えて大政党を割って出た大物議員が、軒並み苦戦を強いられている。

調査結果を踏まえ、各党は戦術を立て直すが・・

さて、この調査結果を踏まえて、各党は選挙戦術の立て直しを図る。

野党民主党は、当選の可能性が高い選挙区を重点地区と位置づけ、1人でも多くの当選者を増やすため、党をあげてバックアップ体制を図る。

だが、それもかえって応援に回る幹部自身の選挙区が危うくなり、応援に力が入らない。

余裕の自民が、民主党の重点地区でとる戦術とは?

しかも、野党の重点地区は、自民党にとっても重点地区だ。調査の結果を見る限り、自民党はほとんどの選挙区が当選圏内の選挙区が多いため、数少ない重点地区に、集中的に「顔」である小泉進次郎、丸川珠代、片山さつきを応援にやり、さらには幹部や官僚を送り込み、連日とっかえひっかえ投入。さらには安倍首相が入り、ダメを押す。自民党の伝統的な戦術だ。

正直、苦戦候補がこの段階でやれることは限られる。今さらじたばたしても始まらないと、これまでのスタンスを変えない候補もいる。どうにか「比例で救って」と、すでに同情票に頼る候補もいる。横一線だが、与党のライバル候補に連日大臣の応援が来ると泣きを入れ、さらなる支援をネットで訴える者もいる。

情勢調査は、見えないものを見せてくれ、それによって戦略の立て直しができるから候補者にとってはありがたい。だが、相手にとっても同じ条件だ。それを踏まえ、的確な戦術を打って出るだけの持ち駒などのゆとりがあるかどうかが、勝敗の分かれ目となる。

当選すれば、国が国民の税金から毎月の給料(歳費という)を保障し、3名の秘書も国家予算で賄ってくれる。だが、落選すれば、失業者である。次の選挙でリベンジしようにも、明日から路頭に迷い、生活費や活動費の金策に走らなくてならない。

候補者たちは、「人生を賭けた大博打」に、残りの数日をかける。やりようによってはまだひっくり返せる選挙区もあろう。

「火事は最初の5分、選挙は最後の5分」

| Trackback ( )

|