昨日の植田日銀総裁の記者会見のニュースから、これから日銀が進めようとしている金融政策の方向が次第に見えてきたような気がします。

前任の黒田総裁が10年の在任期間中「異次元金融緩和」一本で過ごした事に政府が不満ぞくといった雰囲気がある中での登場となった植田総裁です。しかしその後もゼロマイナス金利政策は変わらずでした。

ゼロ金利という非常時対応の政策をいつまでも続けることは不可能ですから、いつかはゼロマイナス金利脱出、いわゆる出口政策に踏み切ることになるはずです。

それが遅れに遅れているのは、日銀のせいではなく、政府の財政政策を含めた経済政策が、見当違いだったからでしょう。

金融政策はあくまで経済活動の潤滑油のようなもので、油が切れれば機械は動きませんが、油をさしたからといって、機械がその性能以上に動くわけではありません。

日本経済は、余り上手くない経済政策の下でしたから油をさしても、この程度だったということでしょう。

溢れた油が実体経済に行かず、株価を上昇させるといった副作用もあって、一見経済が良くなったような感じを齎したりしていますが、その評価は今後されるでしょう。

政府の経済運営の下で、企業や労組、消費者つまり民間サイドが、政府が掲げる「決める政治」の裏まで見てしまい、「民間がやるしかない」となったのが昨今の状況でしょう。

民間が本気になることは大変結構なことで、経団連まで賃上げをしよう(分配構造を変えよう)と言い出すのは労使関係上はじめてでしょう。植田総裁もそれを見て、いよいよ日銀も動く時期だなと感じたと思います。

こうした場合2つの選択肢があります。1つは、多少無理があっても急ぐべきだという道、2つは、世の中良い方向へ動くなら、なるべくその動きに乗って、一歩一歩着実に、出来るだけ波乱を避けてという道です。

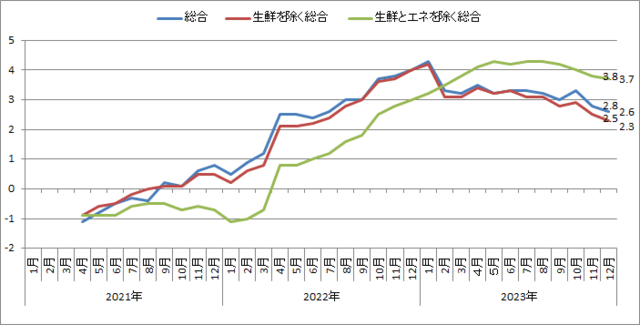

植田総裁は後者を選んでいるようです。物価は今年春には長年の懸案の2%台に下がりそうだ、実質賃金もプラス転換する可能性が出て来た、国民の消費意欲も改善の可能性もある、政府も少しは反省するだろう、日本経済の回復への明かりが見えれば、ゼロマイナス金利の必要もななくなる、民間中心の自然な動きをよく見て、政策を打とう・・・。

出口政策を急いで、円高にしたり株価を下げても民間のやる気にマイナスになるだけではないか。急いては事をし損じる・・・。

勿論これは憶測です。

植田総裁は着実派のようです。岸田さんは「成長と分配の好循環」と言いますが意味ははっきりしません。植田さんは「賃金と物価の好循環」、具体的ですし、今春闘等に直結です。そして「それが実現する確度は少しずつ高まっている」といった慎重な物言い、更には、中小企業の賃上げの重要性に確りと言及している点、「3月の次回会合までにはデータや情報がもう少しはっきりする」という実態の動き重視の姿勢です。

これを4月には出口政策に動くと読んでいるマスコミもありますが、日銀の行動は現実の実体経済活動の動き次第でしょう。

国会が始まりましたが、国会のゴタゴタが、こうした民間経済の流れを邪魔しないように願いたいものです。