15日(水)。わが家に来てから今日で1413日目を迎え、1970年代からサマータイムが定着している欧州では 健康面への悪影響から廃止を求める声が広がっている というニュースを見て感想を述べるモコタロです

日本では逆に2020年の東京五輪に導入しようという考えがあるね どうなるんだろ

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に合わせてオペラプロジェクトの第1弾「トゥーランドット」が2019年7月に上演されます これは東京文化会館と新国立劇場の共同制作により、大野和士指揮バルセロナ交響楽団、砂川涼子、村上敏明他の出演により上演される公演です

これは東京文化会館と新国立劇場の共同制作により、大野和士指揮バルセロナ交響楽団、砂川涼子、村上敏明他の出演により上演される公演です

これに先立ち、9月1日(土)午後6時半から東京文化会館小ホールで「トゥーランドット」プレトークが開催されます 本公演に出演するリュー役=砂川涼子、ポン役=村上敏明とナビゲーター朝岡聡が出演します

本公演に出演するリュー役=砂川涼子、ポン役=村上敏明とナビゲーター朝岡聡が出演します

入場料は無料ですが、現在、事前申し込み受付中(先着300名)です 8月20日までに往復はがきか東京文化会館Webから申し込む必要があります(https://opera-festival.com/pre-talk)

8月20日までに往復はがきか東京文化会館Webから申し込む必要があります(https://opera-festival.com/pre-talk)

私もさっそくWebから申し込みましたが、メールで「受付完了通知」が送付されてきました 本通知を印刷したものが入場整理券になるとのことです。忘れないようにしなくちゃ

本通知を印刷したものが入場整理券になるとのことです。忘れないようにしなくちゃ

昨日の昼食は、息子が「花笠の郷 山形の冷たいラーメン」を作ってくれました 醤油味のアッサリ系でとても美味しかったです

醤油味のアッサリ系でとても美味しかったです

夕食はビーフカレーを作るつもりで食材を用意しておいたら、私が本を読んでいる間に息子が作り始めてしまいました 途中から選手交代する訳にもいかないので任せましたが、作り方がまったく異なるのでビックリしました

途中から選手交代する訳にもいかないので任せましたが、作り方がまったく異なるのでビックリしました 私の場合は市販のカレールーの箱に書かれているレシピ通りに牛肉、ジャガイモ、ニンジンだけで作りますが、息子はWEBで献立を検索して、材料にトマト(皮をむく)、ズッキーニ、ナスなども加えてじっくり煮込み、ホウレンソウまで添えます

私の場合は市販のカレールーの箱に書かれているレシピ通りに牛肉、ジャガイモ、ニンジンだけで作りますが、息子はWEBで献立を検索して、材料にトマト(皮をむく)、ズッキーニ、ナスなども加えてじっくり煮込み、ホウレンソウまで添えます 性格の違いだと思います。コクがあってすごく美味しく お代わりしました

性格の違いだと思います。コクがあってすごく美味しく お代わりしました

デザートは息子の山形土産のメロンです 甘くてとても美味しかったです

甘くてとても美味しかったです

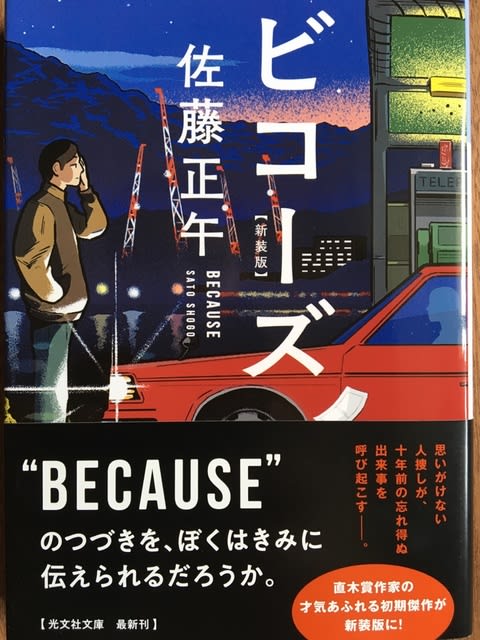

佐藤正午著「ビコーズ」(光文社文庫)を読み終わりました 佐藤正午の作品はこのブログで何冊もご紹介してきました。1955年長崎県佐世保市生まれ。1983年「永遠の1/2」で第7回すばる文学賞を受賞、2009年刊行の「身の上話」は13年にNHKでドラマ化され大きな反響を呼ぶ。15年「鳩の撃退法」で第6回山田風太郎賞を、17年には「月の満ち欠け」で第157回直木賞を受賞しています

佐藤正午の作品はこのブログで何冊もご紹介してきました。1955年長崎県佐世保市生まれ。1983年「永遠の1/2」で第7回すばる文学賞を受賞、2009年刊行の「身の上話」は13年にNHKでドラマ化され大きな反響を呼ぶ。15年「鳩の撃退法」で第6回山田風太郎賞を、17年には「月の満ち欠け」で第157回直木賞を受賞しています

本のタイトル下に「新装版」と表記されていたので、その昔、一度読んだかもしれないぞ、と思いながら読み進めましたが、初めて読む小説でした

新人文学賞を受賞し、賞金の2000万円を3か月で使い果たした末に、次作が書けずにいる新人作家のぼく(白井)は、ある日、十代の頃の相棒・寺井健太と10年ぶりに再会する しかし、彼は「若い女をひとり世話してほしい」と無茶なことを要求したまま姿を消してしまう

しかし、彼は「若い女をひとり世話してほしい」と無茶なことを要求したまま姿を消してしまう なぜ、彼がそんな無茶な要求をしたのか、白井には10年前に起きた自分自身と寺井と映子にまつわる忘れ得ぬ出来事に思い当たる節があり、苦い思い出が蘇る

なぜ、彼がそんな無茶な要求をしたのか、白井には10年前に起きた自分自身と寺井と映子にまつわる忘れ得ぬ出来事に思い当たる節があり、苦い思い出が蘇る 一方、現在、白井はスナック「どん底」で働く矢田部由紀子と付き合っているが、白井は将来のことについてなかなか態度をはっきりとさせないので、業を煮やした由紀子は二人の関係を終わりにしたいという手紙を書く

一方、現在、白井はスナック「どん底」で働く矢田部由紀子と付き合っているが、白井は将来のことについてなかなか態度をはっきりとさせないので、業を煮やした由紀子は二人の関係を終わりにしたいという手紙を書く 彼女を諦めきれない白井は彼女に手紙を書く。白井が 叔母の経営するスナック「ビコーズ」でビールを飲んでいるところに 手紙を読んだ由紀子から電話が入る。そこから物語は良い方向に向かって行くことを暗示して幕を閉じる

彼女を諦めきれない白井は彼女に手紙を書く。白井が 叔母の経営するスナック「ビコーズ」でビールを飲んでいるところに 手紙を読んだ由紀子から電話が入る。そこから物語は良い方向に向かって行くことを暗示して幕を閉じる

この小説は1986年4月に光文社から刊行され、88年5月に文庫化、さらに2018年7月に文庫の新装版として刊行されました 「永遠の1/2」「王様の結婚」「リボルバー」に次ぐ長編4作目の作品です

「永遠の1/2」「王様の結婚」「リボルバー」に次ぐ長編4作目の作品です

主人公のデビュー作が文学賞を受賞し大金を手に入れて放蕩の限りを尽くすというのは、佐藤正午が「永遠の1/2」ですばる文学賞を受賞して本が売れ、印税がたんまり入り趣味の競輪などに金を注ぎ込んだという事実と重なります

この小説の最後の場面での白井と「ビコーズ」のママ(白井の叔母)との会話にこの小説のエッセンスが凝縮されています

「皮肉を言う元気があったら、また新しい娘をおさがし」

「こんどはそんな気になれません 」

」

叔母が訊ねた。「どうして」

ぼくは答えにつまった。「だって・・・」

叔母が笑って言った。

「またビコーズかい」

「・・・・・・・?」

「だって・・・・とほのめかすのは英語でビコーズって言うんだよ。女の台詞だよ 」

」

「・・・この店の名前?」

「察してちょうだいって あたしがつけたんだけど」

「そうだったんですか」

「そうよ、何だと思ってたの」

「なぜならば」

「中学生じゃあるまいし」

カウンターの端っこでピンクいろの電話が鳴り出した。

佐藤正午の小説で素晴らしいなと思うのは、周到に仕組まれたプロットはもちろんですが、それにも増して惹かれるのは このような会話の妙です 何気ない一つの言葉で小説全体の雰囲気を表しています

何気ない一つの言葉で小説全体の雰囲気を表しています

そして いつも思うのは、小説に出てくるような しゃれた会話のやり取りができるマスターやママさんがいる行きつけのスナックやバーなどがあれば、どんなに人生が豊かになるだろうか、ということです 10数年前までは私にもそういう店がありましたが、残念ながら現在はありません

10数年前までは私にもそういう店がありましたが、残念ながら現在はありません 欲しいなあ、そういうお店

欲しいなあ、そういうお店 でも通うのは夜であって 正午ではありませんが

でも通うのは夜であって 正午ではありませんが