13日(木)。東京フィルのホームページ(12日付)によると、「1月度定期演奏会(21日、23日、25日)はチョン・ミョンフンの指揮でマーラー『交響曲第3番』を演奏する予定だったが、1月11日政府発表の『新型コロナウイルス感染症・オミクロン株に対する水際措置の強化を本年2月末まで継続し外国人の新規入国を停止する』との決定に従い、チョン氏の来日は不可能となり、代役を立てず公演を中止することになった」としています またしてもチョン・ミョンフンのマーラーか

またしてもチョン・ミョンフンのマーラーか とガックリしました

とガックリしました というのは、昨年はバッティストーニ指揮による1月度公演は予定通り実施されたのに、2月度公演はチョン・ミョンフン指揮でマーラー「交響曲第2番」を演奏する予定だったのが、新型コロナ禍に関わる感染拡大防止措置強化のため中止となっていたからです

というのは、昨年はバッティストーニ指揮による1月度公演は予定通り実施されたのに、2月度公演はチョン・ミョンフン指揮でマーラー「交響曲第2番」を演奏する予定だったのが、新型コロナ禍に関わる感染拡大防止措置強化のため中止となっていたからです 2年連続の中止とは

2年連続の中止とは しかし、この公演に関しては中止以外に選択肢はありません

しかし、この公演に関しては中止以外に選択肢はありません マーラーを振るチョン・ミョンフンに代役を立てたら苦情が殺到すること間違いなしだからです

マーラーを振るチョン・ミョンフンに代役を立てたら苦情が殺到すること間違いなしだからです チョン・ミョンフン ✕ 東京フィル ✕ マーラーだからこそ聴く意味があるのです

チョン・ミョンフン ✕ 東京フィル ✕ マーラーだからこそ聴く意味があるのです

なお、払い戻しについては後日、東京フィルから封書で案内を送るとしています

また、N響から「NHK交響楽団2月定期公演 池袋A・池袋Cプログラム 出演者・曲目の一部変更および発売日のお知らせ」が届きました

それによると、「政府の『オミクロン株に対する水際措置の強化』により、外国人の新規入国停止措置が継続している このため2月定期公演に出演予定のパーヴォ・ヤルヴィ(指揮)、イゴール・レヴィット(P)、ヒラリー・ハーン(Vn)の招聘に必要な手続きを進めることが出来ない

このため2月定期公演に出演予定のパーヴォ・ヤルヴィ(指揮)、イゴール・レヴィット(P)、ヒラリー・ハーン(Vn)の招聘に必要な手続きを進めることが出来ない ついては、公演日程の早いAプロとCプロについては下記の通り出演者・曲目を一部変更する。なお、Bプロについては当初予定されている出演者での開催を目指すが、あらためて1月下旬にホームページで案内する」としています

ついては、公演日程の早いAプロとCプロについては下記の通り出演者・曲目を一部変更する。なお、Bプロについては当初予定されている出演者での開催を目指すが、あらためて1月下旬にホームページで案内する」としています

1⃣第1951回定期公演 池袋Aプロブラム 東京芸術劇場(2月5日、同6日)

【変更前】

指揮:パーヴォ・ヤルヴィ、ピアノ:イゴール・レヴィット

①ブラームス「ピアノ協奏曲第2番」

②シューマン「交響曲第2番」

【変更後】※印=変更

指揮:下野竜也 ※、ピアノ:小林愛実 ※

①シューマン「序曲、スケルツォとフィナーレ」※

②シューマン「ピアノ協奏曲イ短調」※

③シューマン「交響曲第2番」

2⃣第1952回定期公演 池袋Cプログラム 東京芸術劇場(2月11日、12日)

【変更前】

指揮:パーヴォ・ヤルヴィ

①リヒャルト・シュトラウス:バレエ音楽『ヨセフの伝説』から交響的断章

②リヒャルト・シュトラウス「アルプス交響曲」

【変更後】※印=変更

指揮:鈴木雅明 ※

①ストラヴィンスキー:組曲「プルチネッラ」 ※

②ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」(1947年版) ※

上記の通り、Aプロについては曲目が変更になったとはいえ、代役がショパン・コンクール第4位の小林愛実さんになったので、返って「ラッキー 」と思った人も少なくないと思います

」と思った人も少なくないと思います その一方、Cプログラムは「全とっかえ」です

その一方、Cプログラムは「全とっかえ」です 正直言って私は、リヒャルト・シュトラウスはあまり好きではありませんが、「ヤルヴィが指揮をするのなら」と半ば期待をしていました

正直言って私は、リヒャルト・シュトラウスはあまり好きではありませんが、「ヤルヴィが指揮をするのなら」と半ば期待をしていました しかし、指揮者、曲目もろとも消えてなくなってしまい唖然とするばかりです

しかし、指揮者、曲目もろとも消えてなくなってしまい唖然とするばかりです Bプロはヒラリー・ハーンを楽しみにしている人が多いと思いますが、予断を許さない状況です。今後のN響の発表を待つしかありません

Bプロはヒラリー・ハーンを楽しみにしている人が多いと思いますが、予断を許さない状況です。今後のN響の発表を待つしかありません 東京フィルにしても N響にしても 他のオケにしても、いつまで代役が続くのか・・・恨ミクロンにはいい加減うんざりします

東京フィルにしても N響にしても 他のオケにしても、いつまで代役が続くのか・・・恨ミクロンにはいい加減うんざりします

ということで、わが家に来てから今日で2560日目を迎え、北朝鮮メディアは、金正恩総書記立ち会いのもと「極超音速ミサイル」の発射実験に成功し、金総書記は「戦略的な軍事力を質量的、持続的に強化し、わが軍の現代性を高める闘いに拍車をかけなければならない」と強調したと報じた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

「質量的、持続的に強化」しなければならないのは 国民の安心安全を図ることだろ

昨日の夕食は「味噌鍋」にしました 材料は豚バラ肉、鶏肉団子、キャベツ、モヤシ、シメジ、ニラ、長ネギ、豆腐です。寒い夜は温かい鍋料理がいいですね

材料は豚バラ肉、鶏肉団子、キャベツ、モヤシ、シメジ、ニラ、長ネギ、豆腐です。寒い夜は温かい鍋料理がいいですね

昨日の朝日新聞社会面に「岩波ホール 7月閉館 コロナ影響 経営悪化」の見出しによる記事が掲載されていました 記事を超略すると、

記事を超略すると、

「ミニシアターの先駆けで、本の街・神保町に1968年に開館した『岩波ホール』(200席)が7月29日に閉館する 公式サイトによると、『新型コロナの影響による急激な経営環境の変化を受け、劇場の運営が困難と判断いたしました』という

公式サイトによると、『新型コロナの影響による急激な経営環境の変化を受け、劇場の運営が困難と判断いたしました』という 当初は多目的ホールだったが、知られざる名画を上映する『エキプ・ド・シネマ(映画の仲間)』運動を1974年に始め、全国一律のロードショーではなく単館で芸術色の強い作品をかける興行スタイルをつくった

当初は多目的ホールだったが、知られざる名画を上映する『エキプ・ド・シネマ(映画の仲間)』運動を1974年に始め、全国一律のロードショーではなく単館で芸術色の強い作品をかける興行スタイルをつくった その成功にならい、後に続く館が生まれ、80年代にはミニシアターブームが起きた

その成功にならい、後に続く館が生まれ、80年代にはミニシアターブームが起きた ポーランドのアンジェイ・ワイダ監督をはじめ、上映作品は65か国・地域の271本に上る

ポーランドのアンジェイ・ワイダ監督をはじめ、上映作品は65か国・地域の271本に上る 」

」

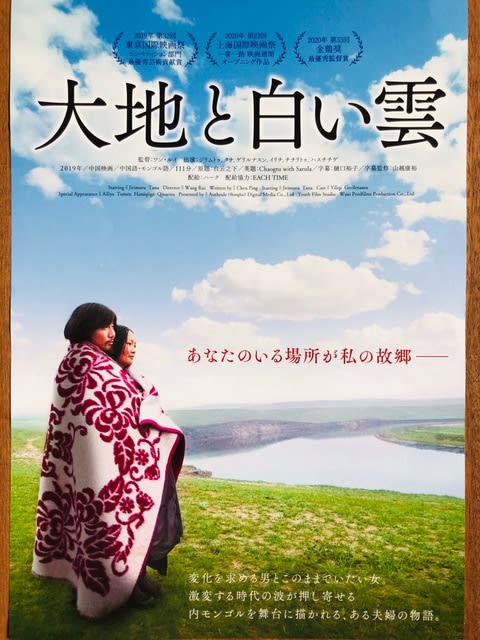

私は熱心な岩波ホール ファンではありませんが、かなり古くから同ホールに通っていました 昨年の後半では7月14日にフェデリコ・ボンディ監督「私はダフネ」を、9月23日にモンゴル映画「大地と白い雲」を観ました

昨年の後半では7月14日にフェデリコ・ボンディ監督「私はダフネ」を、9月23日にモンゴル映画「大地と白い雲」を観ました 地味で真面目な映画という点で共通しています

地味で真面目な映画という点で共通しています

昨日の日経第1面のコラム「春秋」は同ホールを取り上げ、最後を次のように締めています

「コロナ禍が大きな原因らしいが、背景には動画配信サービスの普及や、教養としての映画鑑賞の衰退もあるに違いない あちこちの名画座の観客の高齢化が進む時代なのだ

あちこちの名画座の観客の高齢化が進む時代なのだ あの闇(やみ)のなかで感動を共有した、見知らぬ古い仲間たちとともに無念をかみしめるとしよう。9年前に亡くなった高野さん(同ホール支配人・高野悦子)へのオマージュをこめて

あの闇(やみ)のなかで感動を共有した、見知らぬ古い仲間たちとともに無念をかみしめるとしよう。9年前に亡くなった高野さん(同ホール支配人・高野悦子)へのオマージュをこめて 」

」

気持ちは同じですが、閉館まであと半年以上あるので、また観に行こうと思います