21日(火)。わが家に来てから今日で1419日目を迎え、欧米の一部の国ではロゼワインの消費量が増え、国内の業界ではブームを先取りしようとする動きが見える というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ビール業界は糖質ゼロを謳っているけど ワインはロゼなんだね 逆転の発想か?

昨夕は、娘が外食のため夕食作りはお休みしました

昨夕は、娘が外食のため夕食作りはお休みしました

昨日、早稲田松竹で「タクシー運転手 約束は海を越えて」と「ペパーミント・キャンディー」の2本立てを観ました

「タクシー運転手 約束は海を越えて」はチャン・フン監督による2017年韓国映画(137分)です

時は1980年5月。朴正煕大統領暗殺事件後、韓国国内では民主化を求める大規模な学生・民衆デモが起こり、光州では市民を暴徒と看做した軍が厳戒態勢を敷いていた ソウルのタクシー運転手マンソプ(ソン・ガンホ)は、「通行禁止時間までに光州市に行ったら大金を支払う」というドイツ人記者ピーター(トーマス・クレッチマン)を乗せ 光州を目指す

ソウルのタクシー運転手マンソプ(ソン・ガンホ)は、「通行禁止時間までに光州市に行ったら大金を支払う」というドイツ人記者ピーター(トーマス・クレッチマン)を乗せ 光州を目指す マンソプは報酬を受け取りたい一心で機転を働かせて検問を切り抜け、時間ギリギリに光州市に入ることに成功する

マンソプは報酬を受け取りたい一心で機転を働かせて検問を切り抜け、時間ギリギリに光州市に入ることに成功する 一人ソウルで留守番をする娘が気になるマンソプは、危険がいっぱいの光州から一刻も早く立ち去りたかったが、軍の横暴を目の当たりにして反感を覚え、デモに参加している大学生のジェシクや現地の運転手らの力を借りながらピーターの取材を助ける。そして関門を潜り抜けピーターをソウルに連れ戻すことに成功する

一人ソウルで留守番をする娘が気になるマンソプは、危険がいっぱいの光州から一刻も早く立ち去りたかったが、軍の横暴を目の当たりにして反感を覚え、デモに参加している大学生のジェシクや現地の運転手らの力を借りながらピーターの取材を助ける。そして関門を潜り抜けピーターをソウルに連れ戻すことに成功する ピーターが撮影した映像は世界中に流れ、初めて軍による横暴が白日の下に晒される

ピーターが撮影した映像は世界中に流れ、初めて軍による横暴が白日の下に晒される

この映画は実話に基づく作品です 最後に本物のドイツ人記者ユルゲン・ヒンツペーター(ピーター)が出てきて、「あの時のタクシー運転手に是非 再会したい。連絡が取れたらソウルまで飛んでいく」と強い希望を述べます

最後に本物のドイツ人記者ユルゲン・ヒンツペーター(ピーター)が出てきて、「あの時のタクシー運転手に是非 再会したい。連絡が取れたらソウルまで飛んでいく」と強い希望を述べます

この映画は多数の死傷者を出した「光州事件」を扱っているにも関わらず、どこか明るさに満ちています。それは主人公マンソプのそこはかとないユーモアによるもので、彼を演じたソン・ガンホのキャラクターによるところが大きいと思います

この映画は今から38年も前の韓国を舞台にしていますが、2018年の現在においても 世界のどこかで、命を張って真実の報道に従事しているジャーナリストたちがいることを、われわれは忘れてはならないと思いました

「ペパーミント・キャンディー」はイ・チャンドン監督・原作・脚本による1999年韓国・日本映画(129分)です この映画の大きな特徴は、時間を遡る構成により一人の男の人生を描いていることです

この映画の大きな特徴は、時間を遡る構成により一人の男の人生を描いていることです

1999年春。久しぶりに集まった労働組合の元仲間たちが川のほとりでピクニックをしていると、すべてを失い自暴自棄になったヨンホ(ソル・ギョング)が現われる 鉄橋によじ登り 向かってくる列車に立ちはだかる

鉄橋によじ登り 向かってくる列車に立ちはだかる その3日前、ヨンホは自殺を決意していた。彼はペパーミント・キャンディーの瓶を抱え、今は人妻となった死の床にある初恋の女性スニム(ムン・ソリ)を見舞いに行く

その3日前、ヨンホは自殺を決意していた。彼はペパーミント・キャンディーの瓶を抱え、今は人妻となった死の床にある初恋の女性スニム(ムン・ソリ)を見舞いに行く 20歳の時 ピクニックでスニムから初めてもらったのがペパーミント・キャンディーだった

20歳の時 ピクニックでスニムから初めてもらったのがペパーミント・キャンディーだった

94年夏。35歳のヨンホは事業で成功を納めていた しかし、妻ホンジャ(キム・ヨジン)は浮気をしており、自分も妻を裏切っていた

しかし、妻ホンジャ(キム・ヨジン)は浮気をしており、自分も妻を裏切っていた

87年春。新婚で刑事となっているヨンホは、学生運動家を厳しく拷問し、バーの女と一夜の関係を持つ

84年秋。新米刑事のヨンホは労働組合員に拷問する日々を送っている。そんなある日、スニムが訪ねてくるが、彼は彼女を冷たくあしらい、同じ夜、食堂で働くホンジャをホテルに誘う

80年5月。光州事件で戒厳令下、軍に所属しているヨンホは、暗闇の中で足に怪我を負いパニックになっていた時、誤って女子高生に発砲して死なせてしまう

79年秋。20歳のヨンホは仲間たちとピクニックに来ている。彼はスニムに写真家になりたいと夢を語り、人生で一番美しい時間をかみしめている

「すべてを失って死ぬしかないという人生最悪の現状から、どんどん時間を遡っていくと、人生最良のときは無限の未来が開けていた20歳の時だった。あの頃は良かった。でも戻れない」という、ある意味ノスタルジックな感触の映画だったように思います

刑事が学生を拷問するシーンで、刑事が「人生は美しいか?」と訊く場面があります。しかし、学生は返事をすることが出来ません。逮捕されて拷問されているのに人生が美しいわけがないからです

さて、あなたにとって、今、人生は美しいか

最愛のオランドの死により、彼の妻や子供たちとの思いがけないトラブルに巻き込まれ、容赦ない差別や偏見を受けるマリーナだったが、女性として生きていく権利を胸に前向きに歩くことを決意する

最愛のオランドの死により、彼の妻や子供たちとの思いがけないトラブルに巻き込まれ、容赦ない差別や偏見を受けるマリーナだったが、女性として生きていく権利を胸に前向きに歩くことを決意する

この映画で私が一番印象に残ったのは、マリーナが街を歩いているとき、向かってくる暴風に身体を前のめりにしながら前に進もうとする姿です

この映画で私が一番印象に残ったのは、マリーナが街を歩いているとき、向かってくる暴風に身体を前のめりにしながら前に進もうとする姿です 詩は次のような内容です

詩は次のような内容です

私はニッカウヰスキーを飲みながらCDを聴いていました

私はニッカウヰスキーを飲みながらCDを聴いていました そのCDがこれです

そのCDがこれです

」なんていう読〇巨〇軍の応援歌みたいな曲なんか歌ってるし、それよりも何よりも、あの会場で自分はN響の定期会員としてコンサートを聴いていたんだな、と再認識して愕然としました

」なんていう読〇巨〇軍の応援歌みたいな曲なんか歌ってるし、それよりも何よりも、あの会場で自分はN響の定期会員としてコンサートを聴いていたんだな、と再認識して愕然としました NHKホールは多目的ホールなので、クラシックコンサートもやるしポピュラー番組もやるし紅白歌合戦もやるし、要は金になることは何でもやるのですが、何となく釈然としない気持ちが残りました

NHKホールは多目的ホールなので、クラシックコンサートもやるしポピュラー番組もやるし紅白歌合戦もやるし、要は金になることは何でもやるのですが、何となく釈然としない気持ちが残りました

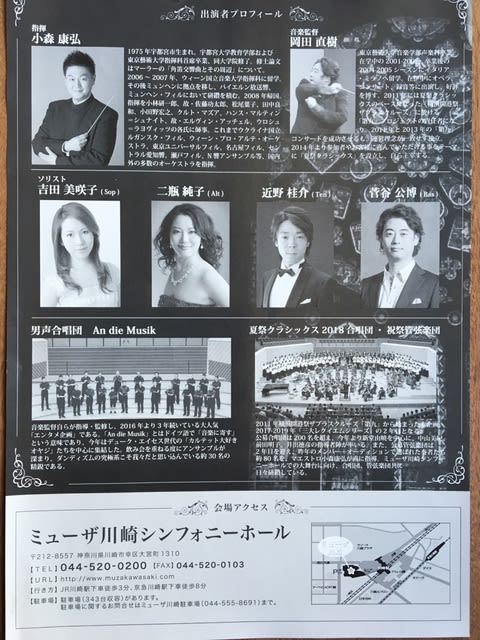

岡田直樹が指揮台に上がり、最初の「筑波山麓男声合唱団」が歌われます

岡田直樹が指揮台に上がり、最初の「筑波山麓男声合唱団」が歌われます この光景、確かに既視感があります。そうだ、幼稚園の学芸会です

この光景、確かに既視感があります。そうだ、幼稚園の学芸会です 次いで、京都~大原~三千院~

次いで、京都~大原~三千院~ そうかと思っていると、全員が急に立ち上がり、かつてドリフターズがお茶の間のチャンネルを独占した某

そうかと思っていると、全員が急に立ち上がり、かつてドリフターズがお茶の間のチャンネルを独占した某 全国のPTAを敵に回した文部省非推薦の番組でしたが、今となっては懐かしい思い出の1曲に昇格したようです

全国のPTAを敵に回した文部省非推薦の番組でしたが、今となっては懐かしい思い出の1曲に昇格したようです

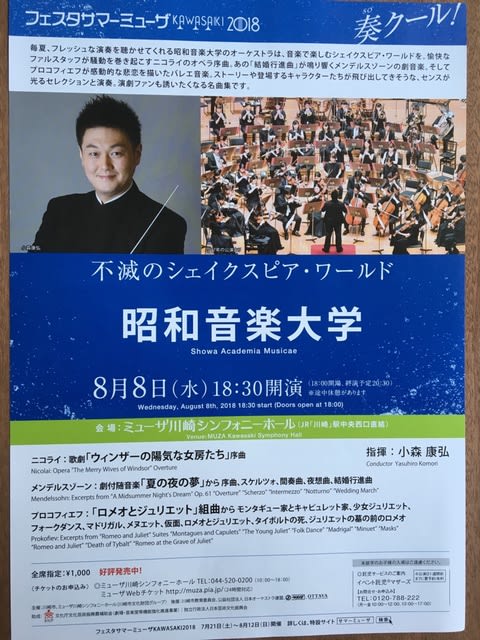

小森康弘の指揮で演奏に入りますが、何カ所か私が今まで聴いてきたジュスマイヤー版による「レクイエム」と異なる部分(例えば、ラクリモーサの後)がありましたが、これは小森氏が、ジュスマイヤー版を基本に、フライシュテットラーやアイブラーなどの研究結果も復活させているとのことでした

小森康弘の指揮で演奏に入りますが、何カ所か私が今まで聴いてきたジュスマイヤー版による「レクイエム」と異なる部分(例えば、ラクリモーサの後)がありましたが、これは小森氏が、ジュスマイヤー版を基本に、フライシュテットラーやアイブラーなどの研究結果も復活させているとのことでした

イサキは粕でくるんで前日から冷蔵庫で寝かせていました。潮汁は前日のブリ大根に使ったブリとイサキの頭と尾を出汁にしています

イサキは粕でくるんで前日から冷蔵庫で寝かせていました。潮汁は前日のブリ大根に使ったブリとイサキの頭と尾を出汁にしています

お金がなくて水道が引けなかったわけではなくて、工事が行われるとうるさくて、作曲にさしつかえるからで、「水道なんかいらん。井戸があればそれでよろしい。これまでそうやって生きてこれたんだから」と言って、断固拒否していたといいます

お金がなくて水道が引けなかったわけではなくて、工事が行われるとうるさくて、作曲にさしつかえるからで、「水道なんかいらん。井戸があればそれでよろしい。これまでそうやって生きてこれたんだから」と言って、断固拒否していたといいます 」と書いています。彼はルアンプラバンで歩いてのんびり寺院を巡りながら、「普段、日本で暮らしているとき、僕らはあまりきちんとものを見てはいなかったんだな。僕らはもちろん、毎日いろんなものを見てはいるんだけれど、でもそれは見る必要があるから見ているのであって、本当に見たいから見ているのではないことが多いと気が付いた」と書いています

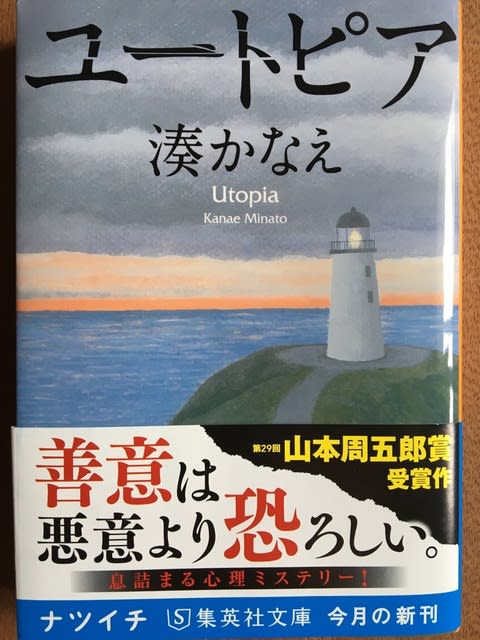

」と書いています。彼はルアンプラバンで歩いてのんびり寺院を巡りながら、「普段、日本で暮らしているとき、僕らはあまりきちんとものを見てはいなかったんだな。僕らはもちろん、毎日いろんなものを見てはいるんだけれど、でもそれは見る必要があるから見ているのであって、本当に見たいから見ているのではないことが多いと気が付いた」と書いています その意味で テレビのワイドショーを見るよりも、本を読む方がよほど生産的な行為だと思います

その意味で テレビのワイドショーを見るよりも、本を読む方がよほど生産的な行為だと思います

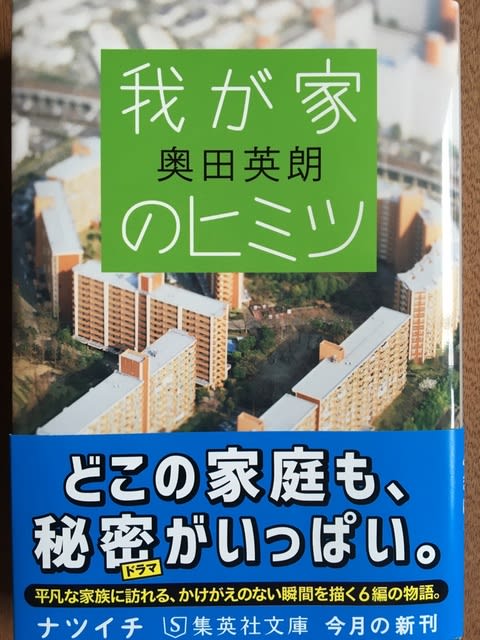

幼稚園の新米先生が主人公ということで、これまでとは全く傾向が異なるので どんなストーリーが展開するのか興味が湧きます

幼稚園の新米先生が主人公ということで、これまでとは全く傾向が異なるので どんなストーリーが展開するのか興味が湧きます

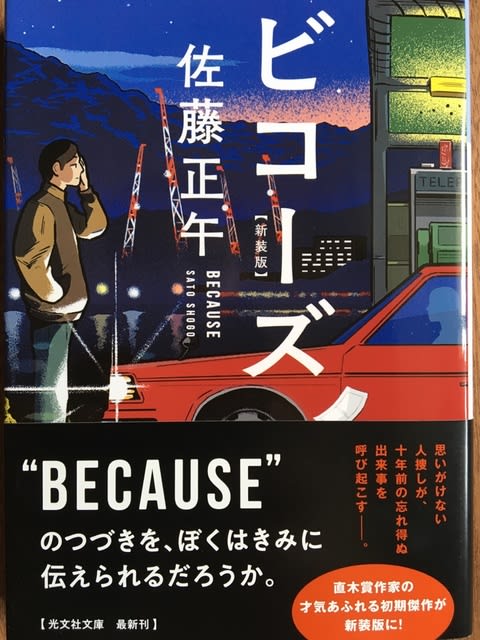

彼女を諦めきれない白井は彼女に手紙を書く。白井が 叔母の経営するスナック「ビコーズ」でビールを飲んでいるところに 手紙を読んだ由紀子から電話が入る。そこから物語は良い方向に向かって行くことを暗示して幕を閉じる

彼女を諦めきれない白井は彼女に手紙を書く。白井が 叔母の経営するスナック「ビコーズ」でビールを飲んでいるところに 手紙を読んだ由紀子から電話が入る。そこから物語は良い方向に向かって行くことを暗示して幕を閉じる

恥ずかしくて腹部は見せられないと言って猫をかぶっておりました

恥ずかしくて腹部は見せられないと言って猫をかぶっておりました