21日(金)。昨日は午前10時半から新日本フィルの「公開リハーサル」があったのですが、腰痛のため長く座っているのは身体に良くないのと、演奏曲目はリムスキー・コルサコフ「シェエラザード」で、反田恭平氏のベートーヴェン「ピアノ協奏曲第5番」は公開されないようなので、「明日の本番を聴けばいいや」ということで諦めることにしました それだけに、今日の本番が楽しみです

それだけに、今日の本番が楽しみです

ところで、昨日の朝日新聞夕刊に、昨年「2024年末に指揮者を引退する」と宣言した井上道義氏のインタビュー記事が載っていました 吉田純子編集委員によるリードには「自分の心が求めるものしか演奏しない。井上道義はそう断言し、コロナ禍の楽団を代役で奔走しつつ、妥協のないプログラムを編み、円熟の境地を切り開き続ける

吉田純子編集委員によるリードには「自分の心が求めるものしか演奏しない。井上道義はそう断言し、コロナ禍の楽団を代役で奔走しつつ、妥協のないプログラムを編み、円熟の境地を切り開き続ける 現在75歳。やりたいことをやり尽くし、2024年末で引退する。そんな明快なビジョンが充実した高濃度の演奏の礎となっている

現在75歳。やりたいことをやり尽くし、2024年末で引退する。そんな明快なビジョンが充実した高濃度の演奏の礎となっている 」とあります

」とあります 記事を超略すると次の通りです

記事を超略すると次の通りです

「今月28日、東京芸術劇場で読売日響とマーラー『大地の歌』とシベリウス『交響曲第7番』を演奏する 来月には東京フィルとクセナキス『ピアノ協奏曲第3番”ケクロプス”』他を演奏する

来月には東京フィルとクセナキス『ピアノ協奏曲第3番”ケクロプス”』他を演奏する 咽頭がんを克服したが、合唱などの指導のために大きな声を出すのはいまだにつらい

咽頭がんを克服したが、合唱などの指導のために大きな声を出すのはいまだにつらい 年を重ね、本当にやりたい演奏を実現できなくなる前に指揮台を降りたい、との思いも強い

年を重ね、本当にやりたい演奏を実現できなくなる前に指揮台を降りたい、との思いも強い 『ヨボヨボと指揮台に立ち、それでもみんなに気遣われ、立派だなんて褒められる。そんな自分は僕自身が見たくない

『ヨボヨボと指揮台に立ち、それでもみんなに気遣われ、立派だなんて褒められる。そんな自分は僕自身が見たくない 』。やりたいことはもうやりきった。3年先を見据える引退の時にそう思えるよう、一日一日、やりたい音楽に全身全霊を傾ける日々を積み重ねている

』。やりたいことはもうやりきった。3年先を見据える引退の時にそう思えるよう、一日一日、やりたい音楽に全身全霊を傾ける日々を積み重ねている 」

」

幸い、井上氏が引退宣言をする前に1月28日のチケットを取ってあります また東京フィルとの2月のコンサートは定期会員として聴きます

また東京フィルとの2月のコンサートは定期会員として聴きます 双方とも貴重な機会になるでしょう

双方とも貴重な機会になるでしょう

ということで、わが家に来てから今日で2568日目を迎え、トランプ前米大統領が昨年1月の議会襲撃事件に関する自身の情報不開示を求めた裁判で、連邦最高裁は19日、トランプ氏側の訴えを退けたが、米メディアによると、9人の裁判官のうち開示に反対意見を公表したのは1人だった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

なんだかんだ言っても アメリカでは三権分立が機能していることに安心するよね

昨日の夕食は「炒めニンニク醤油鍋」にしました 材料は豚バラ肉、キャベツ、芽キャベツ、ニラ、水菜、豆腐、シメジです

材料は豚バラ肉、キャベツ、芽キャベツ、ニラ、水菜、豆腐、シメジです 寒い夜は鍋です

寒い夜は鍋です

鍋つゆはこれを使いましたが、とても美味しかったです

新国立劇場から「2021/2022シーズン オペラ『愛の妙薬』指揮者、出演者変更のお知らせ」が届きました それによると、「入国制限措置等の諸般の事情により下記の通り出演者が変更となった」としています

それによると、「入国制限措置等の諸般の事情により下記の通り出演者が変更となった」としています

指揮:フランチェスコ・ランツィロッタ ⇒ ガエタノ・デスピノーサ

アディーナ:ジェシカ・アゾーディ ⇒ 砂川 涼子

ネモリーノ:フアン・フランシスコ・ガテル ⇒ 中井 亮一

ベルコーレ:ブルーノ・タッディア ⇒ 大西 宇宙

ドゥルカマーラ:ロベルト・デ・カンディア ⇒ 久保田 真澄

はっきり言ってガッカリです オペラは出演者が多いだけにダメージが大きい

オペラは出演者が多いだけにダメージが大きい 指揮のデスピノーサは昨年12月にN響公演で「展覧会の絵」を聴きましたが、ヨーロッパ諸国でコンサートとオペラの両面で活躍していることから、今回の代役となったようです

指揮のデスピノーサは昨年12月にN響公演で「展覧会の絵」を聴きましたが、ヨーロッパ諸国でコンサートとオペラの両面で活躍していることから、今回の代役となったようです 新国立オペラでは、1月の「さまよえるオランダ人」でジェームズ・コンロンの代役を務めるので、2か月(2公演)連続の代役ということになります

新国立オペラでは、1月の「さまよえるオランダ人」でジェームズ・コンロンの代役を務めるので、2か月(2公演)連続の代役ということになります アメリカ出身のジョン・アクセルロッドといい、イタリア出身のデスピノーサといい、「鳥なき島の蝙蝠」のごとく日本国内で引っ張りだこですが、果たしてこうした状況はいつまで続くのか? 少なくとも良いことではないでしょう

アメリカ出身のジョン・アクセルロッドといい、イタリア出身のデスピノーサといい、「鳥なき島の蝙蝠」のごとく日本国内で引っ張りだこですが、果たしてこうした状況はいつまで続くのか? 少なくとも良いことではないでしょう

Netflixでシンディ・チュパック監督による2019年製作アメリカ映画「アザーフッド 私の人生」(100分)を観ました

キャロル・ウォーカー(アンジェラ・バセット)、ジリアン・リーバーマン(パトリシア・アークエット)、ヘレン・ハルストン(フェリシティ・ハフマン)は、母の日なのに電話もメールも寄こさない息子たちに不満を抱く 3人は酔った勢いでアポイントなしに、ニューヨークで暮らす彼らの元へ押しかけることにする

3人は酔った勢いでアポイントなしに、ニューヨークで暮らす彼らの元へ押しかけることにする しかし、子どもたちと向き合う中で、3人は子どもと疎遠になることと 子どもが成長することとの違いについて考えるようになり、最後には自分の生き方を見直すことになる

しかし、子どもたちと向き合う中で、3人は子どもと疎遠になることと 子どもが成長することとの違いについて考えるようになり、最後には自分の生き方を見直すことになる

タイトルの「OTHERHOOD」は「MOTHERHOOD」からMを取り除いたものです 自分たちは「母親」なのに、いつの間にか息子たちからは忘れられて「他人」に成り下がっている、という皮肉が込められています

自分たちは「母親」なのに、いつの間にか息子たちからは忘れられて「他人」に成り下がっている、という皮肉が込められています

息子を持つ母親から観たら共感度100%間違いなしでしょう しかし、都会で一人暮らしている息子の立場から観たら、過干渉でウザいと思うことでしょう

しかし、都会で一人暮らしている息子の立場から観たら、過干渉でウザいと思うことでしょう 親から見れば子どもはいつまで経っても気になる存在です。ただ、子どもが親離れするためには親が子供離れをしなければなりません

親から見れば子どもはいつまで経っても気になる存在です。ただ、子どもが親離れするためには親が子供離れをしなければなりません この映画からはそうしたメッセージが伝わってきます

この映画からはそうしたメッセージが伝わってきます

一方、黒岩航紀は東京藝大ピアノ科を首席で卒業、同大学院修士課程、リスト音楽院を修了。第84回日本音楽コンクールピアノ部門第1位という経歴の持ち主です

一方、黒岩航紀は東京藝大ピアノ科を首席で卒業、同大学院修士課程、リスト音楽院を修了。第84回日本音楽コンクールピアノ部門第1位という経歴の持ち主です

もちろん、ラヴェルがそういう効果を狙って作曲したからですが、それを再現するピアニストの力量が試される作品とも言えます。実にスケールの大きな見事な演奏でした

もちろん、ラヴェルがそういう効果を狙って作曲したからですが、それを再現するピアニストの力量が試される作品とも言えます。実にスケールの大きな見事な演奏でした

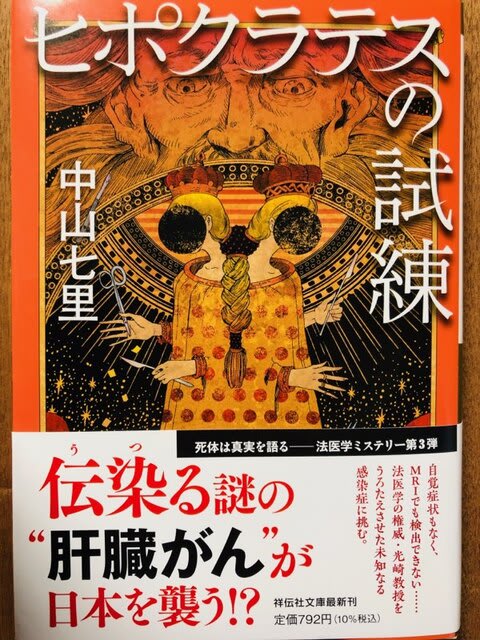

そして最後に「大どんでん返し」が待っています

そして最後に「大どんでん返し」が待っています

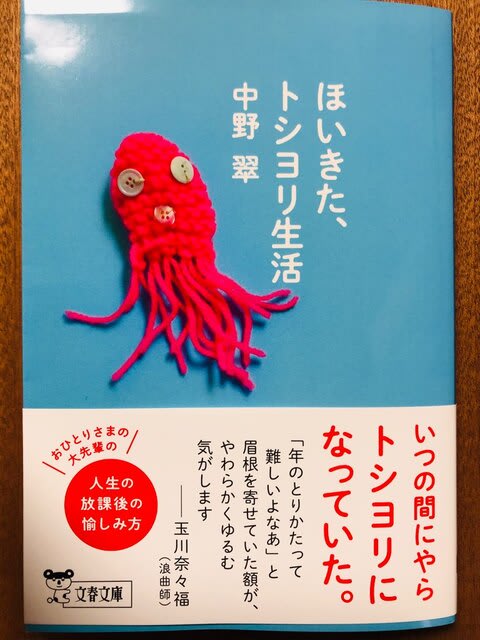

10歳のオテンバ少女そのまんま

10歳のオテンバ少女そのまんま 」と書いています。72歳から新しいことへの挑戦ですよ

」と書いています。72歳から新しいことへの挑戦ですよ 今からでも遅くない、と思いませんか

今からでも遅くない、と思いませんか 」と書き、「貧しい育ちの中で学歴も無くさまざまな職に就き、やっと鮮魚店を開いて生活が安定

」と書き、「貧しい育ちの中で学歴も無くさまざまな職に就き、やっと鮮魚店を開いて生活が安定 それはお客さんに支えられたおかげと、65歳で店をやめ『残りの人生を社会に恩返ししたい』とボラティア活動に専心・・・というだけでも偉いが、気持ちだけではなく、人助けのノウハウ(知識と知恵)をたっぷりと身に着けていたというところ

それはお客さんに支えられたおかげと、65歳で店をやめ『残りの人生を社会に恩返ししたい』とボラティア活動に専心・・・というだけでも偉いが、気持ちだけではなく、人助けのノウハウ(知識と知恵)をたっぷりと身に着けていたというところ 中野さんは2週間迷った挙句、約28万円を投資して「アイボ」を購入し、オスという設定で「ケント」と名付けたそうです

中野さんは2週間迷った挙句、約28万円を投資して「アイボ」を購入し、オスという設定で「ケント」と名付けたそうです

」

」

」と苦言を呈される典型的な現代の若者ですが、政治には知識も興味もない彼が 叔父の自殺の原因を探る松田記者と出会い、「声なき声を届けることが新聞記者の使命です」という彼女の言葉に感銘を受け、新聞記者を目指すことになります

」と苦言を呈される典型的な現代の若者ですが、政治には知識も興味もない彼が 叔父の自殺の原因を探る松田記者と出会い、「声なき声を届けることが新聞記者の使命です」という彼女の言葉に感銘を受け、新聞記者を目指すことになります

「子どもが笑いながら自分の影法師を追っかけているような旋律」は、コロコロと転がるような楽しげで軽快な音楽を表しています

「子どもが笑いながら自分の影法師を追っかけているような旋律」は、コロコロと転がるような楽しげで軽快な音楽を表しています 作者がここで言う「人間でない誰か」とは人間の能力を超越したモーツァルトかもしれません

作者がここで言う「人間でない誰か」とは人間の能力を超越したモーツァルトかもしれません この詩からはそんな「かなしみ」が伝わってきます

この詩からはそんな「かなしみ」が伝わってきます

現在リューベック音楽大学でダニエル・ゼペック氏に師事しています

現在リューベック音楽大学でダニエル・ゼペック氏に師事しています ショスタコーヴィチか

ショスタコーヴィチか 彼女は「チェルカトーレ弦楽四重奏団」のメンバーでもあるので、室内楽の方面でも活躍を期待したいと思います

彼女は「チェルカトーレ弦楽四重奏団」のメンバーでもあるので、室内楽の方面でも活躍を期待したいと思います

帯にある「2021年 ミステリランキング上位席巻! ハヤカワ・ミステリマガジン ミステリが読みたい!第1位」は伊達ではありません

帯にある「2021年 ミステリランキング上位席巻! ハヤカワ・ミステリマガジン ミステリが読みたい!第1位」は伊達ではありません

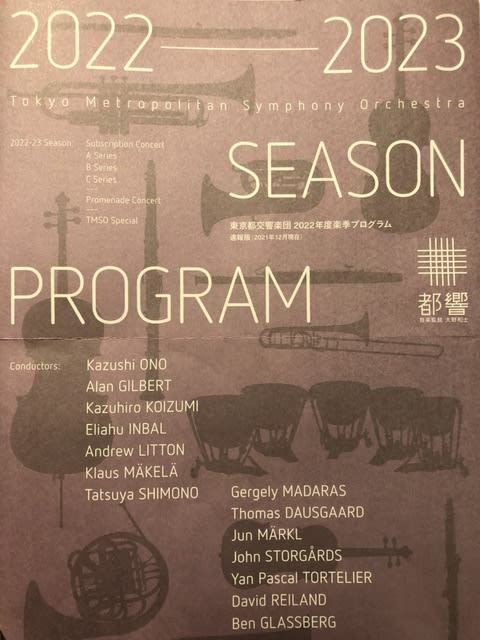

数からいえばBシリーズが6公演で最も多く、会場も一番好きなサントリーホールです

数からいえばBシリーズが6公演で最も多く、会場も一番好きなサントリーホールです

というのは、昨年はバッティストーニ指揮による1月度公演は予定通り実施されたのに、2月度公演はチョン・ミョンフン指揮でマーラー「交響曲第2番」を演奏する予定だったのが、新型コロナ禍に関わる感染拡大防止措置強化のため中止となっていたからです

というのは、昨年はバッティストーニ指揮による1月度公演は予定通り実施されたのに、2月度公演はチョン・ミョンフン指揮でマーラー「交響曲第2番」を演奏する予定だったのが、新型コロナ禍に関わる感染拡大防止措置強化のため中止となっていたからです 」と思った人も少なくないと思います

」と思った人も少なくないと思います