自分には知識がなくてTL追って感心するだけだったけど、SNSの鉄道系クラスタで、戦前~特に明治以前の日本の山里は、住民が薪の材料にするために木々を伐採してしまい、ほとんどはげ山に近い状態だった、という議論をしていた。

特に「ここ千年ぐらいで今の日本列島が一番緑豊か」という発言には感心させられた。

まとめはこちらの方がやっておられる。

ぼおっと生きてきたのであまり意識が届かなかったが、そういえば島崎藤村「夜明け前」で領民が幕府の御林に入ったか何かで厳しい処分を受ける、みたいな話があり、不作かなにかで里山が荒れてしまった様子を描写していたことをぼんやり思い出した。

「荻窪風土記」でも維新後御料林として受けづがれた森が長く残っていたようなことが書いてあったと思う(この前から探しているが本が見つからない)。戦前には灯油はおろか石炭でさえ民の家には普及しきっておらず、もっぱら薪が主燃料として使われていたことを想えば、それだけ薪の需要は大きかったのだろう。

昔話でも、おじいさんは山に芝刈りに行っているし、タヌキも背中に薪をしょっている。たしか二宮金次郎もだ。

これも貼っておきます。

昔より樹が伸びてきているという印象は、別のところからも感じていた。

40年前に河原で写真を撮ったとき、河川敷に背の低い樹が生えていた。

のだが、数年前に行った時にはこれと同じアングルで写真が撮れなかった。

河川敷の樹がすっかり成長して、電車が隠れてしまうのだ。

なんとか樹を避けて撮ろうとしているから、あまりよくわからないかもしれないけど。

とにかく、現代は自然破壊が進み、昔のような緑豊かな山野が失われている、という認識は、どうやら皮相的なものであるらしい。

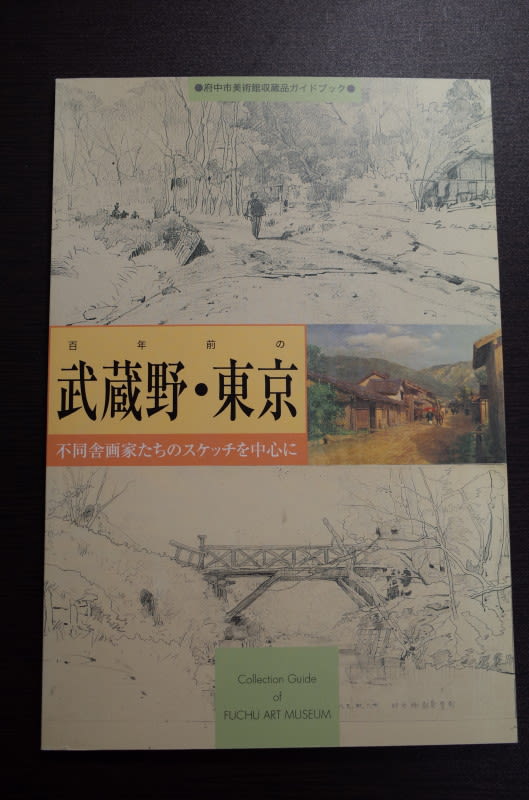

それでは全く樹木がなかったのかというと、それもまた極端な認識のようだ。100年前の野外スケッチには、街道沿いの農家の敷地には、今と同じように背の高いケヤキなどが枝を伸ばしている様子が見える。

農家の庭の樹は、薪の材料にはしなかったようだ。

鉄道ファンたちは明治時代の鉄道写真(絵葉書として残っているものが多い)を見て、沿線に樹が生えていないことを気にかけている。新たに土地を切り拓き、周辺もきれいに整備して線路を敷いたのだろうから、その姿は野山を縫って走る真新しい高速道路に匹敵するような「不自然な風景」だったのだろう。

水田に水が引かれています。

いつの間にか、そんな季節になったのですね。

なんとなく「ギャートルズ」のエンディングテーマを思い出しますね。。

あれは傑作だなあ。。

風が吹くと、カラスくんの頭がホゲホゲと乱れるのが面白かったです。

日本語、わかってるのでしょうか。ここなら安心だと。

久しぶりにヒバリさんの声、鴬さんの声も聞きましたし、カエルも鳴いていた。ヒバリはね、こういう広いところを通るとたくさんいて、あの声を聞くと、春だな、という感じがします。

駅から少し入ったところを通ったら、外でランチを売っていました。

スタバみたいですが、ちょうど卵のところに顔があって、可愛いですね。

少し落ち着いたら、お店にも行ってみたいです。。