大丈夫。

普段の家庭料理程度なら

簡易的なダシの取りかたでも

十分美味しくできます。

今まで顆粒だしに頼ってきた人でも、

実際に自分でダシをとってみると意外と

簡単だったっていう人は多いんですよね。

「便利な気がする。」

というイメージだけで実際に

試したことない人は、

一度試してみて下さい(^^)

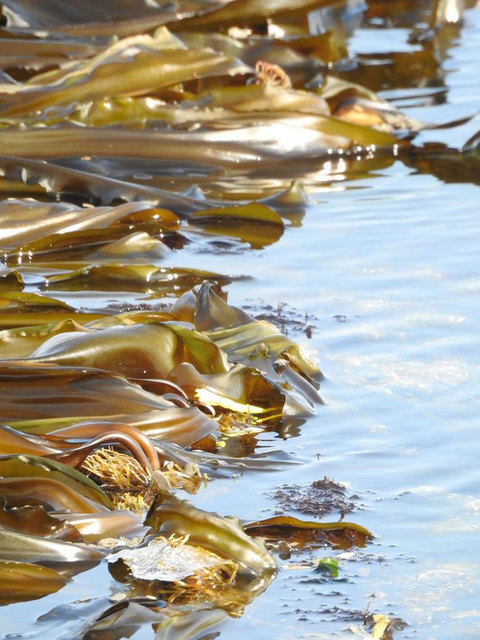

よく売られている昆布には

その名の通り『出汁昆布』

の方が旨味成分が多く、

出汁を取るのに適しています。

日高昆布・羅臼昆布・利尻昆布・

真昆布などが一般的に多いです。

一方の『早煮昆布』

は繊維が柔らかく早く煮えるため、

結んで煮物に使ったり、昆布巻きなんかにも使われます。

どっちを使うか問題。ぶっちゃけ

どちらを使っても構わないと思います。

基本的に出汁昆布ですが、

2種類使い分けるのが面倒ですよね。

だから私は『早煮昆布』を買ったら

なくなるまで早煮昆布を出汁にも使っています。

何の問題もなく美味しい出汁がとれていますよ。味噌汁でも何でも。

その辺は好みで使い分けて下さい。

価格とコストパフォーマンス問題スーパーやネット通販だと「早煮昆布」

のほうが高い値段で売られていることが多いと思います。

そのため「早煮昆布をダシに使うなんてもったいない」

という人もいますが、

本当は旨味が強いぶん

出汁昆布のほうが高級だそうです。

確かに高級な出汁昆布って高いんですよね。

どちらにしろ、

一袋買えばかなり持つのでコストパフォーマンス

は良いです。

むしろ使い分けるように2つも買っちゃったら、

大人数家庭じゃない限り消費に

時間が掛かり過ぎると思います。

煮物に使うとかじゃなければ

安い出汁昆布でも十分です。

昆布出汁の取り方①お湯出し弱火でじっくり煮だす、これだけです。

5~10分くらいでしょうか?

お湯が湧いてきて、

鍋や昆布に気泡がフツフツ溜まり、

香りがたってきたら取り出して完了。

沸騰しても取り出さないと

ヌルヌルや雑味が出てきます。

本気を出すなら30分~1時間くらい

水につけてから弱火で煮だして下さい。

私は普段はそこまでやりませんが・・・。

後は煮物に使うなり、

味噌汁にするなり、

うどん出汁にするなり好きに使ってOK。

下処理昆布は外に日干しして乾燥されるため、

稀に砂が残っていることがあるそうです

(見たことありませんが)。

そのため、使う前に固く絞った布巾で拭いて使う

のが一般的です(ゴシゴシ洗うと旨味成分まで流れてしまう)。

でもいちいち昆布用の布巾用意するの、

面倒ですよね。

なので汚れが気になる人は

サッと水で洗うのも有りだと思います。

流れないようにサッと。

試してみましたが、

これでも十分美味しい出汁がとれます。

目安の分量分量は適当で構いませんが、

一般的には水1リットル(5カップ)に対し、

出汁昆布10cm角一枚で標準くらいです。

もっと昆布を少なくする人もいると思います。

早煮昆布の場合は、

出汁昆布と同量か少し多いくらいがオススメです。

昆布だしの取り方②水出し

弱火でやってられん!

お洒落なピッチャーとは言いません。

麦茶を作るようなボトルでも良いので、

水と昆布(湯出汁のおよそ倍量)を入れ、

一晩(約10時間)浸けておき、

昆布を取り出すだけ。

これも浸けすぎるとヌルヌルが出るので注意。

味見して「出汁が薄い」と感じたら・・。慣れてくるといちいち量らなくなりますが、

たまに「あれ?ダシ薄い?」

と思う時があります。

そんな時、沸騰した状態で昆布を追加

しても良いダシは取れません。

味付け前なら

魚系(鰹や煮干しなど)のだし

を追加するか、

魚系の顆粒だしをほんの少し足す

だけでグッと良くなります。

本当に少しだけで良いです。

具材に肉を使う場合は

『旨味成分の相乗効果』が出るので

(足し算ではなく、掛け算的に旨味が増す)、

ダシを足さずに調理しても十分な場合がほとんどです。

鰹と昆布のあわせ出汁の作り方昆布を取り出した後、

弱火のままかつお節を入れて1~2分放置し、

布巾などで濾します。

濾すのが面倒な場合は『お茶パック』を使ったり、

『すくい網』でザザーっとすくうとラクチンです。

最初から鰹と昆布両方でダシをとる人もいるので、

慣れないうちはあまり慎重にならなくても良いと思います。

出し殻を食べる。栄養まるごと摂取。

二番出汁にも使われるくらい、

一番簡単なのは、

出し殻を刻んで味噌汁に戻したり

(ネバりが出るので、食べる直前に)、

早煮昆布ならそのまま煮物やうどんに入れる方法。

あとは保存容器に入れて溜まったら佃煮にする、

和風サラダに混ぜるなど、

利用方法はたくさんあります。(かつお節も同様です)

出典元 ピソっと情報局

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます