Aという植物群落が、時間の経過とともにBという植物群落に変化していく現象を遷移(せんい)といいます。

子供の頃、カブトムシがたくさん採れたクヌギの雑木林が、大人になって訪れると、クヌギが無くなり、シイやカシの林になっていた・・・というのも、遷移という現象です。

畑の面倒が出来なくなって、作物を一切作らず、放置していたら、アカメガシワとかカラスザンショウとかが生えてきてしまった・・・・これも、遷移です。

簡単に言えば、時間の経過によって、生えている植物の種類が変わったり、森の様子が変わったりする現象という感じです。

さて、人が造成した場所や火山が噴火した跡地など地上の木も地中の種もなくなり、他所から種が運ばれ、それが芽吹いて始まる遷移を「一次遷移」といいます。

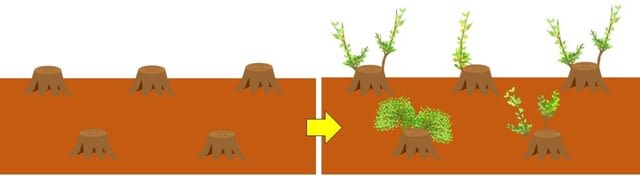

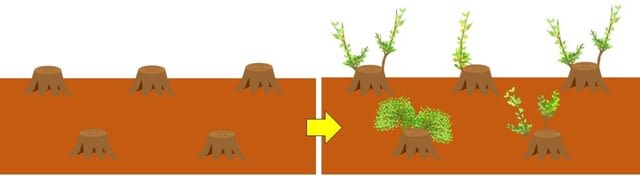

また、伐採跡地のように地上に木はないが、切り株からの萌芽や地中にある種が芽吹いて始まる遷移を「二次遷移」といいます。

動画でも解説していますので、よろしければ、ご覧下さい。

森の知識はぐくMOVIE「植生遷移」

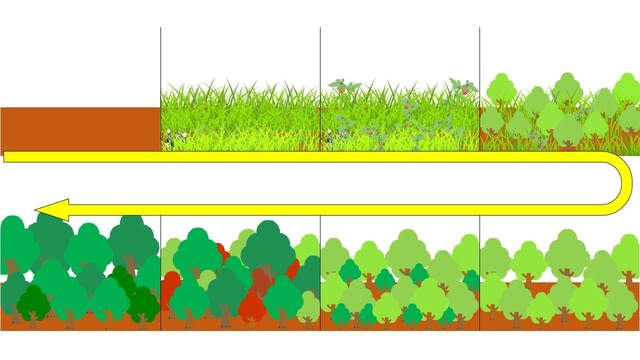

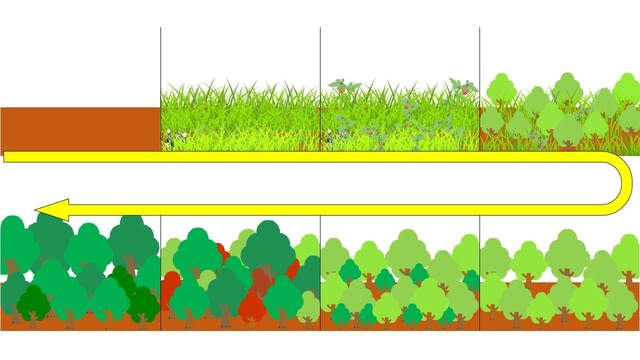

それでは、一次遷移に沿って、遷移の流れを説明します。

地上に木もなければ、地中に種もない裸地があります。

その裸地に、まずは、草が生えます。

ちなみに、一番早く生えてくるので「草」。

草かんむりに早いと書いて「草」です。

ちなみに、岩盤などでは、着生したコケの上で草が育つので、草が育つための土台ということで感じで「苔」。

次に、茨やつる性植物が生えます。

草の次に生えるので「茨」。

やがて陽あたりを好む樹木が生えます。

陽あたりを好む樹木を「陽樹」と言います。

裸地や伐採跡地に真っ先に生える樹木を「先駆性樹種(パイオニア)」と言います。

代表的な先駆性樹種として、アカマツ、クロマツ、

アカメガシワ、カラスザンショウ、クサギ、タラノキ、キリノキなど。

こうして、陽樹が優占する森が出来ます。

陽あたりが良かった環境が、陽樹に占有されて、林内が薄暗くなり、光を得ることが出来ない草は消失していきます。

そこへ、鳥やリスなどの動物が林内に種子を運んできます。

運ばれた種子の内、薄暗い環境でも発芽できる種子が発芽し、成長していきます。

薄暗い環境を好む樹木を「陰樹」と言います。

(ちなみに、薄暗い環境でも発芽するが、成長にはある程度の光を欲しがる・・・というような、陽樹と陰樹の間の樹木もあります。今回は、便宜上、陽樹と陰樹に分けて説明します。)

陰樹はどんどん成長し、陽樹よりも大きくなります。

大きくなった陰樹によって、被圧された陽樹は、陽あたりが悪い環境になってしまったことで、徐々に、その姿を消していきます。

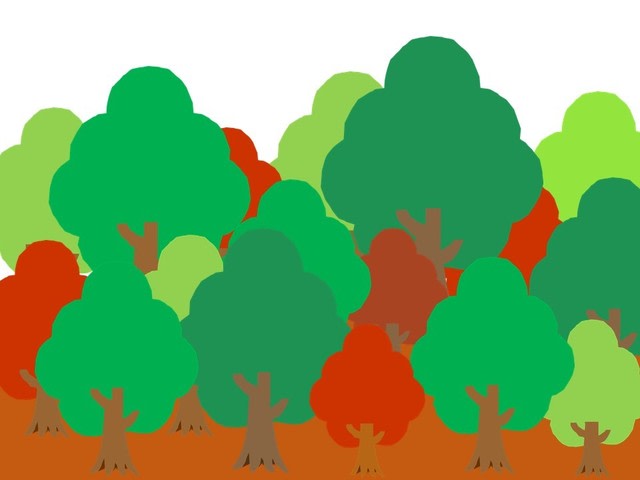

陰樹が優占する森になります。

林内では、陰樹の稚樹が生え、長い年月をかけて成長していきます。

最終的に陰樹主体の森林になり、樹種の入れ替わりもなくなり、安定した状態になります。

安定した状態を「極相(きょくそう)」と言い、この状態の森を「極相林(きょくそうりん)」と言います。

極相を作り上げる樹種を「極相種」といい、シイやカシ、ブナ、ツガなどがそれにあたります。

まさに、最後に森林を支配する最強の樹木ですね(^_^;)。

裸地 → 草 → 茨(つる性植物) → 陽樹 → 陰樹 → 極相 の順に移り変わります。

ずーっと観察し続けることは出来ませんが、長い時間をかけて行われる森林の移り変わりの中で、光を奪い合うドラマがある!(>_<)

しかし、極相林の安定は永続的に保障されたものではありません。

台風などによって倒木が起こることで、一定の空間が崩壊することがあります。

このように、台風などで一斉に倒木したり、干害などで一斉に枯死したり、森林内に空間ができる現象を「攪乱(かくらん)」といいます。

人為的な伐採も攪乱の1つです。

これまで鬱蒼としていた林内が、攪乱によって、局地的に光があたる明るい環境が出来ます。

下から見上げると、こんな感じです。

光があたるようになると、再び、草、茨、つる、陽樹が生えてきます。

攪乱によって生まれた空間で、遷移が始まります。

至る所で、小さな攪乱が起こり、遷移が始まることで、様々な林齢、様々な樹種、様々な樹高で構成された複雑な森林が出来上がります。

こうした複雑な森林が、それぞれの環境に適した様々な生き物達を育むことで、多様な生態系が出来るということです。

天然林も樹種・林齢・樹高が同一で単純な天然林よりも、多種多様で複雑な天然林が好ましいといえます。

人間社会も少子高齢化で問題になっていますが、森林も同じで、子供から高齢者までバランス良く生えている方が良いというわけですね。

森林づくりを進める中で、生育する樹種・生育させたい樹種が、先駆性樹種なのか、遷移前半に生える樹種なのか、遷移後半に生える樹種なのか、極相樹種なのかによって、その整備方法も変わってきます。

また、残したい植物がある場合、その植物が好む環境を維持しないといけません。

つまり、遷移が進まないようコントロールすることになります。

林業においても、造林した後、下刈りを行う作業も、遷移をコントロールするための作業です。

森林管理、森林整備、森林空間利用を進めていく中で、自ずと、遷移のコントロールに付き合うことになります。

遷移を理解することで、森林の見方や付き合い方がより幅広くなると思いますので、これを機に、遷移を知っていただければと思います。

※2016年10月の記事を改編