2月5日(水)、曇り。

北風も強く、寒い一日でした。

本日の映像は、駒木地3組。

いずれも、御蔵島ツゲの柾目。

予てから小生が使うべく成型していたもので、歩兵の予備駒を含め、45枚ずつセットしています。 ご希望の方に、3組まとめて送料込みで、25000円でお譲りいたします。

ご希望の方に、3組まとめて送料込みで、25000円でお譲りいたします。

ご希望の方は、その旨、コメントにてご連絡ください。

2月2日(日)、曇り。

一週間ぶりの更新です。

本日の映像は「巻菱湖」。ようやく出来上り間近か。

昨年暮れから手掛けていたものです。

写真の状態は良くありませんが、アップします。

1月24日(金)、晴。

本日の映像は、最中。

先日いただいたお菓子「水無瀬駒」。

中には、小豆の餡子がぎっしり。

島本町からのお土産でした。

以前にアップしていたのですが、

改めて、アップしておきます。

なお、以前のコメントでの問い合わせには、遅ればせながら、以下、説明しておきます。

蒔絵の盤は、一旦、普通の盤と同じように、無垢のままで盤を作り上げるところから始めます。

出来上がった盤の側面には、先ずは、麻布を張り付けます。(これを、布着せという)

布を張り付けるのは漆(黒漆)でですが、盤側に蝋が塗ってあると、麻布が張り付かないので、盤側には蝋を塗らないままが良いのです。

しかし、モノによっては普通の盤のように蝋が塗り込まれている場合も多く、その時は蠟を削ぎ落す必要があります。

(蝋のそぎ落としが不完全であれば、後に剥がれてしまいますので、完全にそぎ落とすことが肝要)

張り付けた麻布が完全に張り付いた後は、さらに漆を何回も塗り重ねて、真っ平に研磨して黒漆の面を作ります。(研磨は、砥石やサンドペーパーを使う)

これが終了することで、その側面に蒔絵の技法で家紋や図柄を描くことになります。(以下、蒔絵の工程は略す)

なお、盤の裏と脚は、無垢のままで(布着せはせずに)黒漆で塗り立てるものと、普通の盤のように木地のままで仕上げる場合の二通りがあります。

1月5日(日)、晴。

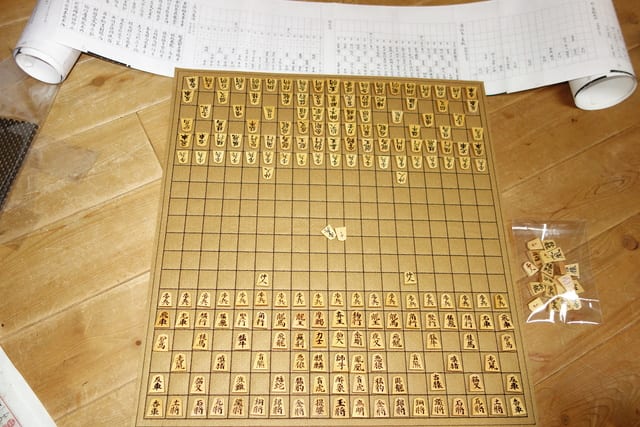

映像は、布盤に並べた「摩訶大々将棋駒」。

上の巻紙は、兼成さんの将棋図。

これとにらめっこしながら駒を並べて、出来上がりの映像。

余り歩は2枚にしました。

盤の大きさは碁盤サイズ。こんな感じです。

右は余分に作った端数の駒。

「摩訶大々将棋駒」再々掲。

整理のため、同じ駒を透明の小袋に入れて、表裏も分かるようにしました。

駒箱は、先ほど工作に取り掛かりました。

10日ばかりすると出来上がります。

「摩訶大々将棋駒」。

先にアップした画像が小さく見にくかったので、歩兵以外の駒を、少し大きくして再度アップします。

玉将など、モノによっては余分も映り込んでいますが、必要な駒は全部作っておりました。

どなたか関心のある方、ご確認ください。

なお、問題の「猫刃」は、水無瀬兼成の「将棋図」に倣って「猫叉」で作成しております。

12月27日(金)、晴れ。

風が冷たい日々が続きます。

今日は、造りかけの駒の整理に一日を費やしました。

その中で、小さな駒が二組。その内の一組が映像の駒でありました。

駒は指先の爪くらいの大きさ。

文字は、小生肉筆の漆書き。

どうやら5~6年前に作ったモノですが、未完成状態につき、全部揃っているのかどうか、確認するところから始めました。

表裏の文字を確かめると、駒は「摩訶大々将棋」だと判りました。

摩訶大々将棋の盤駒は、20年かそれ以上前に作ったのが一組あって、工房で展示していますが、それとは別にもう一組、5~6年前に作っていたのでした。

駒の裏表をそれぞれ図面と睨めっこ。

「歩兵」は19枡の2倍で38枚と少々。

「仲人」は4枚などと、確かめること小一時間。

どうやら全て揃っていることが分かり「ヨシヨシ」と安堵。

ですが盤がありません。

盤は「碁盤」サイズで枡目は19x19。それをどうするかです。

一番良いのは碁盤を「魔訶大々将棋」用に枡目を引き直すことですが、次善手は簡便なフェルト製の布盤。

という訳で、とりあえずはそのようにして、榧の盤は後からゆっくりと調達すれば、との考えです。

ということで、現状の駒の全貌を映像に納めました。

12月12日(木)、晴。

実力名人戦ゆかりの将棋盤。

その盤面の映像です。先ほど撮影しました。

盤面の年輪。分かりますでしょうか。少し粗いところでは1ミリに1本くらい。。緻密でより細かなところでは、1ミリに2.5本くらい。

そうだとすると、平均的には1cmに20本以上。

盤の幅は33cm余りですので、20本だとすると、20x33=660本。

あるいは、25本だとすると、25✕33=825本。

私が虫眼鏡で数えたところでは、全幅で800本ぐらいの木目を数えることが出来ました。

おそらくは1000年以上の筋の良い素直な大木から木取りしたのだと思います。

なお、「榧」といえば、今は綾営林署が有名ですが、聞いたところでは(確証はありませんが)、この盤は、綾の隣の高岡営林署区域で採れたものとのことを聞いております。

因みに、現在の高岡営林署にはほとんどありませんが、100年くらい前の高岡には、綾、以上に「良い榧」があって、それは大正時代の頃に採りつくされたそうです。