2月25日(木)、晴れ。

天気はまずまず、今日は平年並みの気温でした。

仕事は、磨いたり磨いたりの繰り返し。

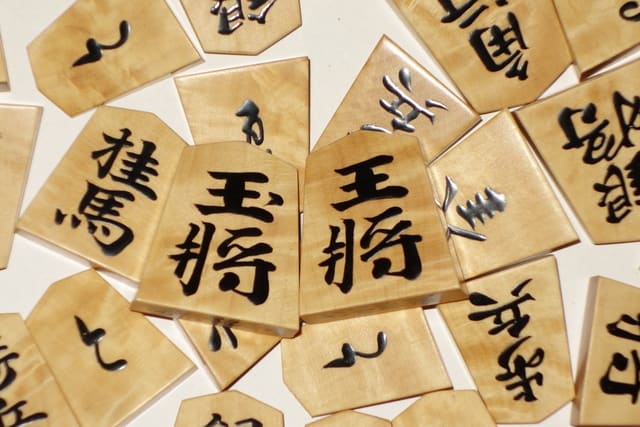

映像は、その中の一つ「守幸の彫り駒」。

私にとって彫り駒は珍しいのですが、いずれコロナ禍が収まればと、展示会のために作りためようと、昨年作ったモノです。

駒形は先日アップした250年前の復元とは異なり、現代スタイルの木地で作りました。

映像の一枚目は、少し明るく映っていますが、実際の色合いは、映像2枚目との中間ぐらいでしょうか。

材は御蔵島ツゲ無地柾目。

今回はそれを取り出し、さらに磨き重ねました。

2月23日(火)、晴れ。

少し寒くなりましたが、平年並みとか。

隣の会社がお休みで、今日は祝日だったんですね。

ところで、本日の映像は「守幸の駒」。

左が、正真「守幸」銘、漆書きの駒。

右が、それを小生が25年くらい前に複製・再現した駒。

正真の駒は、25年くらい前、大阪のある方が名古屋で見つけて購入されたものです。かなり使われたことで、文字の漆が消えたり薄くなったりしています。

ある時、その方が私のところに来られて「消えている文字を再生してほしい」と、言うことでした。

「ドレドレ」と拝見すると、かなり年季が入った駒で、玉将の尻には「守幸」の銘が記されていました。

「この駒は、江戸時代の駒で、おそらくは250年くらい前に作られたモノだと思います。貴重な駒だから、この駒には手を加えずにしばらくお預かりして、形と文字を忠実に再現した駒を作ります」ということで、それを買っていただいて、古い駒は、そのままお返ししました。

それから10年後、「あの駒の写真を撮りたいので、もう一度、見せてほしい」と、お願いしたところ、「いいですよ。あの駒は、消えた文字を自分で墨で書き入れて、普段はそれを使って、熊澤さんが作ってくれた駒は、使わずに大事にしまっています」でした。

その言葉に驚いて、「それは逆ですよ。とにかく、もう一度あの駒を見せてください」と。

10年ぶりに拝見した駒は、墨で汚されたようになっていました。

それで、たまたま持っていた別の書体の「小生作の彫埋め駒と交換していただけませんか」と提案したところ、その方は「喜んで・・」と快諾。

すぐさま私は、汚れた墨の文字をゴシゴシと、消せるだけ消すようにしました。

その結果が、本日の映像の左の一組。

ということで、この駒は現在、小生の所有となって、復元駒と一緒に工房にて展示していますので、ご訪問の時はご覧いただけます。

ところで、漆文字が消えた駒の文字をどうして復元できたかです。

きっと不思議に思う方いると思います。もちろん、玉将とか金将の文字は、擦れていないので、そのまま残っています。

そのほかの文字は、半分ほど残っているものもあるのですが、銀将の裏などの文字は全く消えてしまっています。

しかしながら、漆で書かれた文字は消えてしまっていても注意深く見れば、文字の跡は陽の焼け方が少なく、白っぽい木地の地肌が透けるように残っていて、それを見れば元の文字の形が分かるのです。

とはいえ、その折角の白い文字跡も結果的に墨で汚されてしまったことは、いささか残念ではあります。ですが、一部ところどころは今でも元の文字の形がうっすらと残っていて、それをご覧いただけます。

2月21日(日)、晴れ。

きょうは20℃超え、まさに春。

映像は、塗り終わった「床框」。

塗り重ねること30回余り。

裏には、「改修 令和3年春」と揮毫。

ようやく塗り終わって数日。

今朝、工務店に取りに来てもらいました。

おお様から私が作成する「錦旗」について、コメントをいただきました。

それに関連して述べさせていただきます。

おっしゃるように、何事も原典をさかのぼって考察することが大切だと思います。

錦旗の駒は、その昔、豊島龍山が大橋家に伝来した、後水尾天皇直筆(と言われていた)駒を元に、複製製品化し「錦旗」という銘を付けて売り出し、当時、これが大ヒットした結果、ほかの駒師たちもこれにあやかって相次いで商品化して、今日に至りました。

一方、ルーツである大橋家の伝来駒は、昭和15年だったか16年だったかに、木村名人が8組ほどの一式を買い受けたその中にあり、木村名人の所蔵となりました。

やがて約半世紀後、木村家では創設された将棋博物館へ寄託するにあたり、「駒の由来を確かめておきたい。後水尾天皇の真筆駒かどうかを見てほしい」と、木村家(名人と義徳八段)から小生に要請があり、茅ケ崎の名人宅にお伺いして、拝見させていただくことになりました。名人ご存命の昭和60年代の頃で、この時、名人ご夫妻と、長女・朝子さんにもお会いしました。

なお、この調査に先立っては、後水尾天皇の筆跡や人となりを調査して駒拝見に臨みました。しかし、史料によれば後水尾天皇は、子供たちに「芸能(遊びごと)は、遠ざけよ」とも言っているそうで、その人が将棋の駒の文字を書くとは考えにくいとも思いました。

果たして、拝見した駒は後水尾天皇の筆跡とは思えないもので、それどころか駒は、まさに水無瀬兼成卿筆跡の水無瀬駒そのものであり、そのことは将棋世界誌「博物館だより」で発表させていただきました。

その駒の映像です。

結果このことは、世間でまことしやかに喧伝されていることでも、盲目的になってはいけないという事例の一つであり、以来、新たに自分なりの「錦旗の駒」の文字は、この木村名人家の錦旗の駒をベースに作成しました。

ということで、小生作の「錦旗」は、世間で作られている錦旗とは、幾分違うところがあると思います。

2月18日(木)、曇りがち。

寒さが続きます。午後からは、雪がちらつきました。

本日の映像は昨年作りました「錦旗」。

材は御蔵ツゲ、穏やかな斑模様の柾目。玉玉王、三玉の作りです。

2月17日(水)、曇り。

厳寒。凍えるような寒さが戻りました。

本日の映像は、昨年作成した手持ちの「水無瀬兼成卿写」。

材は、御蔵島ツゲ柾目斑入り。

玉将と王将の後ろ「歩兵」は、フラッシュ全反射での映像。

今日、神楽太鼓が運ばれてきました。

映像は、その立て枠。太鼓を取り外したところ。

高さは、およそ140センチ。結構大きいです。

何十年も使っているので、かなり痛んでおります。

この立て枠を塗りなおすことに。

出来上がり目標は3ヵ月後、5月末としました。

果たして、目標通り出来上がるかどうかですが、とにかくやってみます。

2月13日(土)、晴れ。

昨日は、日中の日差しが無く、気温の割には寒かった。

今日は、朝から上天気。春の温かさが期待できそう。

「床框」はいよいよ終盤。

来週には、引き渡せそう。

「牛黄」は、昨日、原紙を発送を終えました。

今日には届くでしょう。

話は変わっての「駒づくり」。

只今は「錦旗」。

昨日は彫埋め段階での研磨をくりかえして、今日は盛上げの工程に進めそう。

ところで、ある方面から「神楽太鼓」の修理話が寄せられました。

神楽太鼓は、ある神宮で永年使われてきたもので、修理できないかなあと。

「太鼓の革の張替は難しいが、太鼓を支える周りの立て枠の漆の塗り直しは出来るだろう」と、返事しました。

これも経験かと。

できそうなものは、なんでもやってみようという思いでいます。

2月11日(木)、晴れ。

まずまずの天気でした。

本日の映像は、作成中の「錦旗」。

彫り埋めの段階が終わって、盛上げ前の磨きを重ねているところです。

仕上げはまだまだ。まだ日にちがかかります。