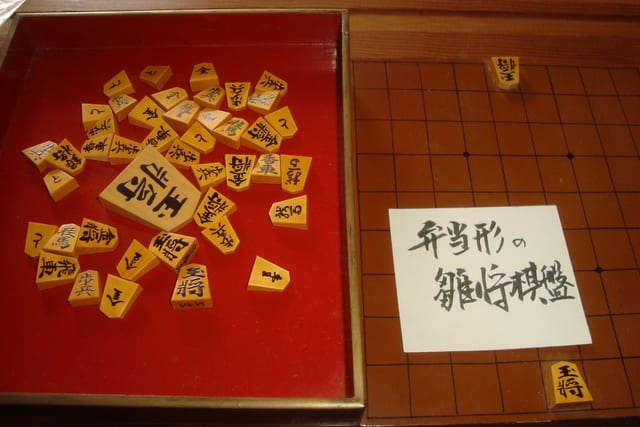

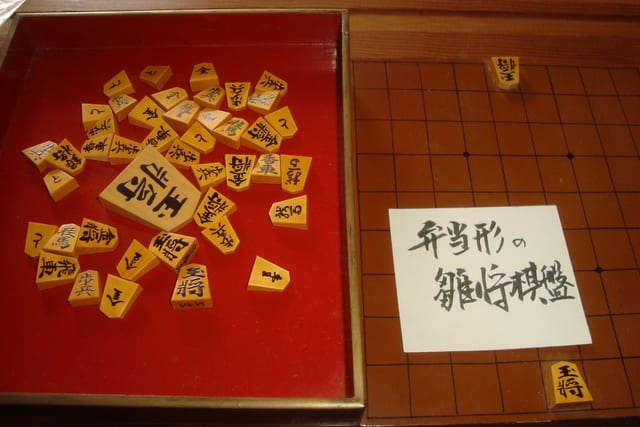

「小さな雛駒を作らなければ」と思っていましたら、仕事場の棚に、以前に作った小さな「雛駒」があるのを見つけました。

こんな感じです。

弁当箱式の小さな将棋盤。

サイズは縦横とも20センチ足らず。

その2センチほどのマス目に入る駒の大きさ。

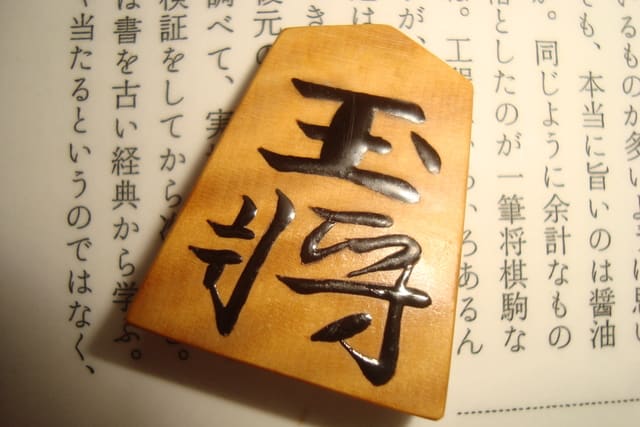

サイズを測るのを忘れましたが、普通サイズの玉将と比べるとこんな小ささです。

玉将で、おそらく18ミリくらいでしょうか。

文字は肉筆、漆書き。

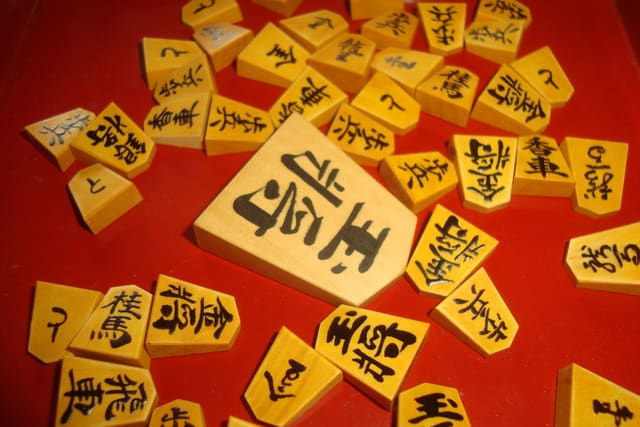

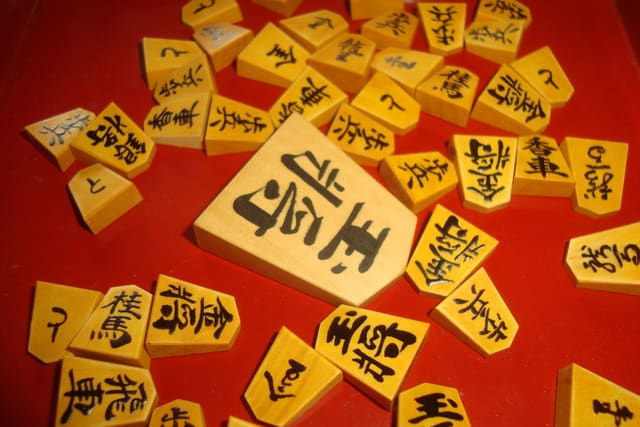

こんな感じです。

弁当箱式の小さな将棋盤。

サイズは縦横とも20センチ足らず。

その2センチほどのマス目に入る駒の大きさ。

サイズを測るのを忘れましたが、普通サイズの玉将と比べるとこんな小ささです。

玉将で、おそらく18ミリくらいでしょうか。

文字は肉筆、漆書き。

5月30日(水)、小雨模様。

今日は、大阪からお客様。

となりの木津駅、11時28分着。

と言うことで、迎えに行くことにしています。

空は、一面の灰色。

空模様が、多少気になります。

ーーーー

昨日、ある方から「禽将棋盤」について問い合わせをいただきました。

「禽将棋」は江戸時代に、大橋宗英が考案した比較的新しい将棋。

なんでも「榧で作った2寸の禽将棋の卓上盤が欲しい。対応できますか」と言うことです。

最上級は一枚板の柾目が通った日本産榧の盤。

次いで、柾目の部分を何枚かの接いだ盤もあるので、その辺りは、どれにするかです。

盤のサイズは、30X26センチを希望とのことで、多分「駒」はお持ちなんでしょうね。

「禽将棋の駒」ですが、この際「作ってみようかな」との気持ちが湧いてきました。

文字は「鵬」とか「鷹」とかの漢字一文字、32枚。

とにかく、駒も手早く試作してみようと思います。

今日は、大阪からお客様。

となりの木津駅、11時28分着。

と言うことで、迎えに行くことにしています。

空は、一面の灰色。

空模様が、多少気になります。

ーーーー

昨日、ある方から「禽将棋盤」について問い合わせをいただきました。

「禽将棋」は江戸時代に、大橋宗英が考案した比較的新しい将棋。

なんでも「榧で作った2寸の禽将棋の卓上盤が欲しい。対応できますか」と言うことです。

最上級は一枚板の柾目が通った日本産榧の盤。

次いで、柾目の部分を何枚かの接いだ盤もあるので、その辺りは、どれにするかです。

盤のサイズは、30X26センチを希望とのことで、多分「駒」はお持ちなんでしょうね。

「禽将棋の駒」ですが、この際「作ってみようかな」との気持ちが湧いてきました。

文字は「鵬」とか「鷹」とかの漢字一文字、32枚。

とにかく、駒も手早く試作してみようと思います。

5月24日(木)、晴れ。

少し暑くなりましたが、まずまず快適でした。

根付け、金具を取り付けて、数を確認。

全部で220個でした。

この内の一部に、先ずは文字書き。

王将とか、龍とか、鳳凰とか。

思いつくままに、書いてみました。

少し暑くなりましたが、まずまず快適でした。

根付け、金具を取り付けて、数を確認。

全部で220個でした。

この内の一部に、先ずは文字書き。

王将とか、龍とか、鳳凰とか。

思いつくままに、書いてみました。

5月23日(水)、小雨。

いつものように、今朝も今日は何をしようかなと少し考えました。

先ずは、漆かな、それとも漆はパスかな、でした。

結局は、漆はパス。

雨が少し降っていたからです。

と言うことで、根付けを作ろうと思いました。

根付けも、いろいろです。

小さい根付けの材料が出てきました。

何年も前に、駒形にした物です。

個数ですか。

6~70個、あるいは100個くらいあるかもしれません。

根付けに加工する工程は、いくつかです。

銘を入れる・メインの文字を書く・金具を取り付ける、などととあるので、どちらを先にするかです。

どちらを先にしても良いのですが、今日は雨も降っているので、漆仕事は後にして、金具を取り付けることにしました。

金具を取り付けると、云っても、先ずは頭の部分に穴空け。

と言うことで、細いドリルビットを使って、頭に2つの穴。

映像は、穴を空けた所です。

根付けの大きさが分かるように、レギュラーサイズの角行と対比しました。

こんな感じです。

今日の根付けづくりは、金具を取り付ける所まで。

ではここまで

いつものように、今朝も今日は何をしようかなと少し考えました。

先ずは、漆かな、それとも漆はパスかな、でした。

結局は、漆はパス。

雨が少し降っていたからです。

と言うことで、根付けを作ろうと思いました。

根付けも、いろいろです。

小さい根付けの材料が出てきました。

何年も前に、駒形にした物です。

個数ですか。

6~70個、あるいは100個くらいあるかもしれません。

根付けに加工する工程は、いくつかです。

銘を入れる・メインの文字を書く・金具を取り付ける、などととあるので、どちらを先にするかです。

どちらを先にしても良いのですが、今日は雨も降っているので、漆仕事は後にして、金具を取り付けることにしました。

金具を取り付けると、云っても、先ずは頭の部分に穴空け。

と言うことで、細いドリルビットを使って、頭に2つの穴。

映像は、穴を空けた所です。

根付けの大きさが分かるように、レギュラーサイズの角行と対比しました。

こんな感じです。

今日の根付けづくりは、金具を取り付ける所まで。

ではここまで

5月21日(月)、曇。

八十八夜は確か5月1日でした。

この辺り、お茶栽培は盛んな地域。

隣町の和束町でお茶栽培をしているお隣さんから、昨日、新茶をいただきました。

で、早速、珈琲の合間に何回か、新茶をいただいております。

プーンと、若葉の香り。

味に苦みはなく、甘さと言いますか、さわやかですっきり。

この時期にだけ味わえる至福です。

ーーーー

ここ数日は、駒書きの仕事。

水無瀬兼成卿筆跡の駒の写真を見ながら、息を止めて、文字の再現を試みています。

クライアントの希望で「玉将・飛車・角行」は三枚ずつ書いています。

サイズと形も、水無瀬神宮に残る四百万年前に倣っての、仕事です。

八十八夜は確か5月1日でした。

この辺り、お茶栽培は盛んな地域。

隣町の和束町でお茶栽培をしているお隣さんから、昨日、新茶をいただきました。

で、早速、珈琲の合間に何回か、新茶をいただいております。

プーンと、若葉の香り。

味に苦みはなく、甘さと言いますか、さわやかですっきり。

この時期にだけ味わえる至福です。

ーーーー

ここ数日は、駒書きの仕事。

水無瀬兼成卿筆跡の駒の写真を見ながら、息を止めて、文字の再現を試みています。

クライアントの希望で「玉将・飛車・角行」は三枚ずつ書いています。

サイズと形も、水無瀬神宮に残る四百万年前に倣っての、仕事です。

観ました、今日のNHK戦。

杉本四段対斉藤七段戦。

凄かった、終盤の捻りの一局でした。

これは終局数手前の局面。

ーーーー

この間、3月1日に放映されたケーブルテレビから、小生の駒書きの様子。

本当は、動画で見て欲しいのですが。

杉本四段対斉藤七段戦。

凄かった、終盤の捻りの一局でした。

これは終局数手前の局面。

ーーーー

この間、3月1日に放映されたケーブルテレビから、小生の駒書きの様子。

本当は、動画で見て欲しいのですが。

5月18日(金)、雨。

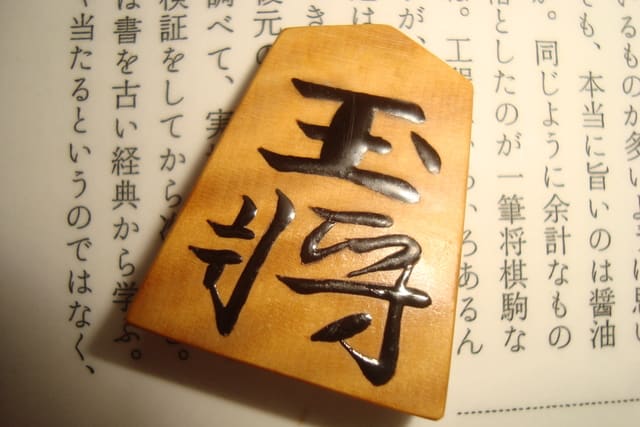

先日、預かった駒、「玉」の字の漆剥がれ。

40年くらい前に作られた物ではないかと思います。

作者は故人。

その修理のビフォー。

アフター。

この状態でいかがでしょうか。

剥がれていない「将」は、そのままです。

これでよろしければ・・。

先日、預かった駒、「玉」の字の漆剥がれ。

40年くらい前に作られた物ではないかと思います。

作者は故人。

その修理のビフォー。

アフター。

この状態でいかがでしょうか。

剥がれていない「将」は、そのままです。

これでよろしければ・・。

5月17日(木)、晴れ。

先月以来、種々予定が詰まっていましたが、ようやく終わり気持ちにも多少の区切り。

と言うことで、一昨日辺りから、頼まれている「書き駒」に向き合っています。

「書き駒」は一発勝負。手本の駒は「水無瀬兼成卿、82才の駒」。

心は平穏に、気合いを入れて始めました。

漆の状態も、まずまず。

出来上がりは、もう少し先。

先月以来、種々予定が詰まっていましたが、ようやく終わり気持ちにも多少の区切り。

と言うことで、一昨日辺りから、頼まれている「書き駒」に向き合っています。

「書き駒」は一発勝負。手本の駒は「水無瀬兼成卿、82才の駒」。

心は平穏に、気合いを入れて始めました。

漆の状態も、まずまず。

出来上がりは、もう少し先。

今朝の続きです。

目止めは、黒い漆が木地に染みこまないようにするのが役割です。

ですが、木地によって漆が染みこむ度合いは、随分変わります。

一般的に、島ツゲは薩摩ツゲほど木質が緻密ではないので、染み込みやすいと言えます。

ただ、島ツゲでも、染みこみやすいのと、染みこみにくいものとがあり、堅い根っこは染み込み難いし、幹の部分から採った部材の柾目などは、染み込むことが多いのです。

対して薩摩ツゲ場合は、緻密なんで相対的に染み込み難いのですが、絶対染み込まないとは言いきれないのです。

でも漆が染み込んだり染み込まなかったりでは困るので、染み込むリスクを回避するために、目止めをするわけです。

ところで、目止めは、木地と塗り込む漆との間を遮断しする訳ですから、木地と目止め、目止めと漆との食いつきがよくなければ、漆ハガレの原因にもなるわけです。

それを恐れる余り、目止めをしないのは問題で、汚く漆が染み込んだ駒を作ることになり、それは論外です。

では、どのように目止めをするかです。主な注意点とすれば、

1,食いつきの良い目止め剤を使う。(これは最重要)

2,過剰な目止め剤の塗り込みはしない。(過ぎたるは及ばざるがごとし)

3,塗り込んだ目止め剤は、完全に乾かす。(完全に乾いていないうちに、上から漆を塗り込まない)

まあ、そのほかにも注意すべきことはありますが、基本的なことを申し上げました。

先に問い合わせがあった、米糠は、全く目止めとしての役割は、ゼロに近いものだと思います。

それより、米糠の脂分が、生地に染み込んで、漆の硬化や食いつきに悪さを及ぼすのではないか。

かえって、良くないのではと思うのです。

なお、物理的に木地の気管を潰すことでも目止め効果はあります。

つまり、木地の表面をしっかり磨くことで、相乗効果が期待できるわけです。

目止めは、黒い漆が木地に染みこまないようにするのが役割です。

ですが、木地によって漆が染みこむ度合いは、随分変わります。

一般的に、島ツゲは薩摩ツゲほど木質が緻密ではないので、染み込みやすいと言えます。

ただ、島ツゲでも、染みこみやすいのと、染みこみにくいものとがあり、堅い根っこは染み込み難いし、幹の部分から採った部材の柾目などは、染み込むことが多いのです。

対して薩摩ツゲ場合は、緻密なんで相対的に染み込み難いのですが、絶対染み込まないとは言いきれないのです。

でも漆が染み込んだり染み込まなかったりでは困るので、染み込むリスクを回避するために、目止めをするわけです。

ところで、目止めは、木地と塗り込む漆との間を遮断しする訳ですから、木地と目止め、目止めと漆との食いつきがよくなければ、漆ハガレの原因にもなるわけです。

それを恐れる余り、目止めをしないのは問題で、汚く漆が染み込んだ駒を作ることになり、それは論外です。

では、どのように目止めをするかです。主な注意点とすれば、

1,食いつきの良い目止め剤を使う。(これは最重要)

2,過剰な目止め剤の塗り込みはしない。(過ぎたるは及ばざるがごとし)

3,塗り込んだ目止め剤は、完全に乾かす。(完全に乾いていないうちに、上から漆を塗り込まない)

まあ、そのほかにも注意すべきことはありますが、基本的なことを申し上げました。

先に問い合わせがあった、米糠は、全く目止めとしての役割は、ゼロに近いものだと思います。

それより、米糠の脂分が、生地に染み込んで、漆の硬化や食いつきに悪さを及ぼすのではないか。

かえって、良くないのではと思うのです。

なお、物理的に木地の気管を潰すことでも目止め効果はあります。

つまり、木地の表面をしっかり磨くことで、相乗効果が期待できるわけです。

5月15日(火)、晴れ。

快晴のようです。

目止めについて、追加の質問をいただきました。

「盛上駒でお聞きしたいのですが、盛上げ前の目止めに米糠を使用している方がいらっしゃるそうです。

米糠での目止めはどのように行なっていると考えられますか?

また、熊澤様が盛上げる際に注意されていることをお聞きしたい」とのことです。

目止めの方法については、いろいろな作者がそれぞれいろいろな方法でやっていると思います。

また「やっていない」と言う人もいるようです。

ですので、目止めは、駒づくりにおいて、その結果の品質を左右する大きな要素の一つであると思います。

そして目止めは、

ーーーとりあえずここまで書きましたが、朝食の時間になり、そのあとは仕事を開始しますので、

この続きは夜にでも。では、また。

快晴のようです。

目止めについて、追加の質問をいただきました。

「盛上駒でお聞きしたいのですが、盛上げ前の目止めに米糠を使用している方がいらっしゃるそうです。

米糠での目止めはどのように行なっていると考えられますか?

また、熊澤様が盛上げる際に注意されていることをお聞きしたい」とのことです。

目止めの方法については、いろいろな作者がそれぞれいろいろな方法でやっていると思います。

また「やっていない」と言う人もいるようです。

ですので、目止めは、駒づくりにおいて、その結果の品質を左右する大きな要素の一つであると思います。

そして目止めは、

ーーーとりあえずここまで書きましたが、朝食の時間になり、そのあとは仕事を開始しますので、

この続きは夜にでも。では、また。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726