11月27日(土)、晴れ。

明け方、雲の隙間から太陽が西の山肌を赤く染めていました。

外は寒いですが、今日も暖かくなりそう。

竜王戦は2:2。羽生さんが勝ってイーブンとなりました。

今年は何戦まで行くのでしょうか。

ますますこれからが楽しみです。

写真は、鶴林寺の中。

掘割に浮かぶ、散り始めた木の葉。

殆ど動きはありません。

何げない風景、穏やかです。

ーーーー

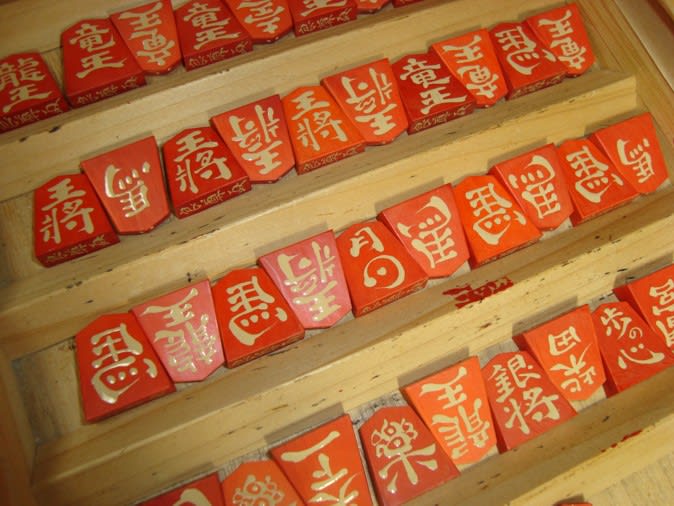

少し日にちが経ってしまいましたが、写真は、過日の京王百貨店での鑑定会で拝見した古い彫り駒。

小型です。

「銘」はありませんが、「豊島」あたりの製作でしょうか。

箱が面白いので、持ち主の許可を得て写真にしました。

元々の古い桐の駒箱の板を、薄く削って別のシッカリした箱に貼りつけたもの。

箱書きの文字は、「贈 名人関根金次郎 七十六才」とあります。

「昭和17年12月15日」は、小生の生まれる約ひと月前。これで年齢差を改めて確認出来た次第。

ーーーー

11月26日(金)、曇り。

写真は、2日前の洛西にある錦秋の善峰寺。

近くで所用を済ませたあと、帰りがけに立ち寄りました。

長岡京市と向日市の境目あたりの西山の中腹。折から、素晴らしい紅葉でした。

下の写真は、あるお堂の座敷から窓越しに撮った景色です。

ここに「徳川家ゆかりの宝物殿」があります。

「5代将軍綱吉と生母桂昌院」の遺品が中心で、興味深い品もありました。

正面やや左の大根のような図柄は「丁字」。右下は「六つ丁字」。

11月25日(木)、晴れ。

いよいよ加古川での竜王戦が始まりました。

対局場所は「鶴林寺」。聖徳太子ゆかりの古刹。

10年ほど前には、ここで名人戦がありました。

この時もここを訪れました。

その時も対局室と関係者の控室は少し離れていました。

離れていると雨が大敵。スタッフの方が少々やりにくい。

期間中、良いお天気が続くことを祈っています。

ーーーー

午前9時。対局開始直前の風景。

駒を並べているところ。

周りでは読売新聞社、nhkテレビ、将棋世界、週間将棋、その他関係者などのカメラ、カメラ。

駒が並べられました。

両対局者が対局開始を前に、しばしの時間を待っているところです。

11月24日(水)、晴れ。

昨日は「火曜日」でした。

毎日毎日が同じようなパターン。

世間がお休みだから「日曜日」だとは限らない。それは当り前。少しボケていたと言うことでしょうか。

その火曜日の14時34分。

隣国で戦争状態とも言える発砲事件が発生。兵士が2人死に、民間人にも多数被害が及んだということ。

これは世界レベルでの危機にもなりかねない由々しきこと。

日本の平和も危うい昨今。

小生もそうですが、日本政府も国民も「ボケていては危うい」ということです。

ーーーー

今日は、10時に尾崎さんが工房に来てくれます。

30分程一休みのあと、京都へ向け出立。

京都は嵐山近くの某所に立ち寄って用事を終えてから、踵を返し播州加古川に向かいます。

加古川は、竜王戦の前夜祭。

小生もこれに参加します。

写真は、「竜王」の根付け。

どなたかに手渡して、有効に使ってもらえればと思っています。

11月22日(月)、だいたいが雨。

朝から雨がショボツイテいます。

文書作り1件、手紙3通、根付けの製作と、今日はどちらかと言うと雑用に追われました。

昨日の夕方、駒箱に「龍虎」という文字を漆で書きました。

ある方から頼まれたものです。

「龍虎」が良いか、「壽」が良いか。

どちらかで書いてほしいとのことで、選択は小生に任されましたので、書く直前に「龍虎」に決めました。

理由は特にありませんが、1字よりも2文字の方がバランスがとりやすいと思ったことは確かです。

勿論、たっぷり漆を穂先に含ませて、一筆で書く筆の流れが全ての結果を生み出すことになります。

ぶっつけ本番の一発勝負。

深い駒箱の中に、墨で書くことは結構あるのですが、漆で書いたのは昨日が初めてでした。

平たいところに書くのとは違って、筆は穂先に近い方ではなく、ラベルの貼ってある軸尻のあたりを持って書くので、いつもとは多少違います。

そのような書き方は、慣れれば難しいことではありませんが、駒箱の蓋の限られたスペースに、ほど良い大きさで、バランス良く上手く書けるかどうか。

100%自信があるわけではありませんが、とにかくやってみました。

箱は「奥山作」。島桑の隅丸。立派なものです。

それを小生の下手くそな文字で汚すのは許されないことですので、多少は緊張もします。

「書き損じたらどうするか」などと、書く瞬間には頭をよぎりました。

結果は、写真の通りです。

多少懸念していたチジミはありません。

半日経って、漆がほぼ固まったので、写真にしました。

それに、依頼者は海外にいらっしゃるので、先ずは映像でご覧頂こうとアップしました。いかがですか。

なお、箱の周りには、不注意で傷がつかないように、厚紙で養生をしています。

箱の全貌をご覧ください。

11月20日(土)、晴れ。

昨日の日中は暖か。それでも夕方が近づくと急激に寒くなりました。

仕事は昨日の続きの他は、手紙を2通。それで一日が経過しました。

今日も暖かな「小春日和」。

夕方、東の空には「まあるいお月さま」。満月は明日あたりでしょうか。

2年前に 復刻した「水無瀬駒・玉将」を、故あって再掲します。

材は薩摩ツゲ。文字は漆書き。オリジナルの駒写真を見ながら水無瀬兼成卿の書法に倣って漆筆で模写したものです。従って、二つを良く見ると文字の太さや点画には若干の違いがあるのが分かります。

一方の駒尻には「兼成卿筆写」。他方には「銘と年齢」を記入しています。

11月18日(金)、晴れ。

昨日は千客萬来。お天気は、めまぐるしく「晴れのち雨のあと曇りから晴れ」と変化。

それでも1日が過ぎてゆきました。

早々にタイヤを冬用に履き替えました。

撮影角度を変えると、

天頂部は穴だけあけて、まだ金具は付けておりません。

11月18日(木)、晴れ。

昨日からは、まずまずのお天気。

昨日の昼前に、郡山へ例のコーヒー豆を買い出しで1時間半ほど外出しましたが、あとは「古水無瀬」の彫りに専念。あと1日はこれに掛かることになりそう。

(また、改行が2行飛びで、おかしい)

ブログの「コメント」について、時折り質問がありますのでお答えします。

「コメント」を入力すると、こちらに入ってきます。一旦、入力内容はプールされて、こちらがOKサインを出すと、「コメント欄」に表示される仕掛けです。ですから、直ぐには反映されません。すぐに反映されないので、てっきり送信されていないかと思って、2回3回と同じものがとどくことがありますが、届いています。いただいた「コメント」をフリーパスで掲載する方法もありますが、いきなりでは不都合なものもたまにはあるので、事前にチェックするほうがよいと考えるからです。なお、小生がパソコンを使うのは、1日の中でも時々。仕事中は先ず使わないようにしています。ですから、マー半日後に届くものと思っていただいた方がよろしいです。急ぐ時は、電話かfaxでとお願いしているのはそのためです。

この続きは、また。

ーーーー

少々遅れましたが、「盛り上げ駒の根付け」の写真。アップします。駒尻には、それぞれ「良尊(花押)」とあります。

朝晩、かなり寒くなりました。

日の出は、まだ少しあと。7時頃のようです。

ーーーー

写真は、古い駒箱。

昭和53年から57年にかけて、「駒づくりを楽しむ会」で頒布していたものです。

素材は「イチイ」。

「イチイ」は、漢字で書くと「一位」。

大昔、殿上人が衣冠束帯の正装時に、体の正面で両手で捧げ持つ「尺」という道具があります。

幅10センチ長さ45センチほどの板状の道具ですが、その「尺」に使われる木は階級によって決まりがあって、階級最上位の「一位」の人だけに許されたのが、この「イチイ」でした。

そのように「イチイ」は高貴な材であり、「アスナロ(翌檜=あすは檜になる)」とか「オンコウ」とも呼ばれています。

駒づくりを始めて間もないころ、飛騨高山を旅行した時、眼にとまったのがこの素材でした。

それで、この地の工人に細かな柾目を指定して製作を依頼して、出来上がったのがこのタイプの駒箱でした。

天板が緩やかに弧を描いて中々の出来栄えだったので、以来「駒づくりを楽しむ会」の頒布品の一つとして加えました。

当時の値段は、4500円だったと思います。

先日の京王百貨店での展示会場で、その「駒箱」に出会いました。

当時会員だった加藤さんが、自作の駒をこれに入れて持って来られて、27~8年ぶりに再開。

良く見ると、天板の接着が少し浮いていたので、それを預かって持ち帰り修理させていただきました。

「イチイ」は、年月を経るに連れて暗褐色に変化します。

預かった時はこれよりもっと沈んだ色で黒味が強かったですが、修理のついでに全体を磨きあげてお返ししました。

写真は、その姿です。

ーーーー

昨日、その加藤さんから「修理の礼状」が届きました。

30年近く経過していても小生が販売したのですから、当方で責任を持つのは当然。若し、他にも天板が同じように浮きかげんになっているものをお持ちの方が居られましたら、ご一報ください。

無償修理いたします。

ーーーー

改行の不具合は治りました。

11月15日(月)、晴れ。

昨日は少しの合間を見て徳川美術館を訪ねました。

丁度前日から「特別企画展・初音の調度」が始まったところでした。

ここでも、「キリガネ」の例がいくつか。