12月22日(金)、晴れ。

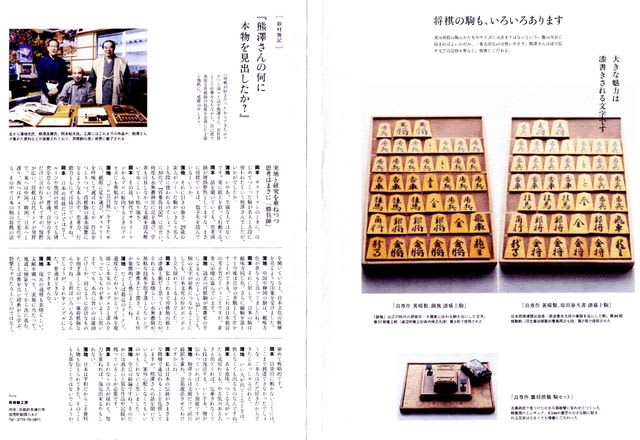

今日は、「書き駒と盛り上げ駒」に関して、ある方への手紙の抜粋です。

ーーーー

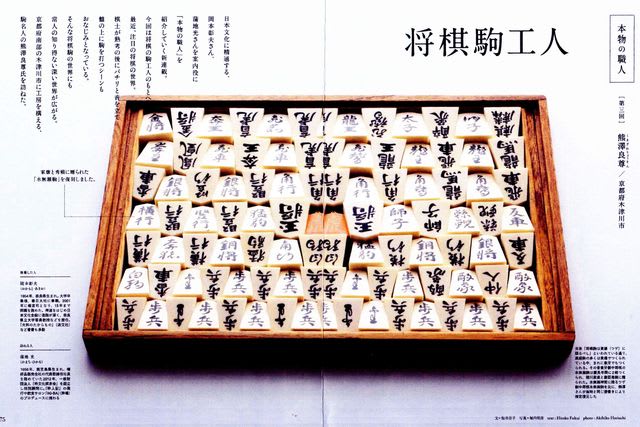

水無瀬兼成卿に代表される古の能筆家による書き駒は、余人では換えがたい「卓越した書の技量と集中力」に裏打ちされたものであり、現今の盛上げ駒を遙かに超えるものだと思うのです。

今回、ご用命くださった貴兄も、同様のお考えかと推察いたしております。

水無瀬駒を初めて見たのは32歳の頃でした。そのとき「これに迫るような駒が作れるようになりたいものだ」と直感。しかし、その技量と自信もない小生は、これを「生涯の目標」として心に決めたものの、長らく果たせないまま月日が過ぎました。

きっかけは64歳の頃。大阪商業大学の谷岡学長から学内に開設するギャラリーの目玉展示品として「大局将棋」の制作要請を受けた時でした。

総数804枚の駒は、念願の「書き駒」で作ると決めてチャレンジした結果は、自分なりに納得が行くもので、以後の書き駒制作の大きな力となり、数組を作りました。(映像はその一つの玉将)

今回制作させていただくのは、水無瀬神宮蔵「兼成八十二才の駒」の筆跡と分厚い駒の姿形を、当時の製法である漆の肉筆直書きで、私なりに迫って再現しようとするもので、心を込めてしっかり作りたいと思っております。

使用する材は、薩摩ツゲ古材の柾目で、玉将の厚みは一般的な玉将の1.5倍の13ミリほど。

目立った模様はありませんが、それがかえって穏やかで古い時代の駒の雰囲気を醸します。7

ところで、世間では盛上げ駒が最上品のように云われています。そうでしょうか。

確かに盛上げ駒の制作には長い手間と時間が掛かります。

しかし、工程に時間が掛かれば高くなるというのは,工業製品の論理です。

元々、盛上げ駒は、能筆家の公卿が駒を作らなくなった幕末以降の明治の工人が、書が格別上手くなくても、古の能筆家の優美な文字を再現しようとした製法で、文字を印刷した紙を貼って彫り込んだ下地に、漆筆で何度もなぞって書く。つまり「塗り絵のような」擬似的製法なのであります。

蛇足ですが、一般的に書き駒の評価は低いのは、作るだけならば誰でも作れそうなことと「書き駒は=安価な天童駒の大衆品」という固定概念が定着しているからでありましょう。

・・以下、省略。

今日は、「書き駒と盛り上げ駒」に関して、ある方への手紙の抜粋です。

ーーーー

水無瀬兼成卿に代表される古の能筆家による書き駒は、余人では換えがたい「卓越した書の技量と集中力」に裏打ちされたものであり、現今の盛上げ駒を遙かに超えるものだと思うのです。

今回、ご用命くださった貴兄も、同様のお考えかと推察いたしております。

水無瀬駒を初めて見たのは32歳の頃でした。そのとき「これに迫るような駒が作れるようになりたいものだ」と直感。しかし、その技量と自信もない小生は、これを「生涯の目標」として心に決めたものの、長らく果たせないまま月日が過ぎました。

きっかけは64歳の頃。大阪商業大学の谷岡学長から学内に開設するギャラリーの目玉展示品として「大局将棋」の制作要請を受けた時でした。

総数804枚の駒は、念願の「書き駒」で作ると決めてチャレンジした結果は、自分なりに納得が行くもので、以後の書き駒制作の大きな力となり、数組を作りました。(映像はその一つの玉将)

今回制作させていただくのは、水無瀬神宮蔵「兼成八十二才の駒」の筆跡と分厚い駒の姿形を、当時の製法である漆の肉筆直書きで、私なりに迫って再現しようとするもので、心を込めてしっかり作りたいと思っております。

使用する材は、薩摩ツゲ古材の柾目で、玉将の厚みは一般的な玉将の1.5倍の13ミリほど。

目立った模様はありませんが、それがかえって穏やかで古い時代の駒の雰囲気を醸します。7

ところで、世間では盛上げ駒が最上品のように云われています。そうでしょうか。

確かに盛上げ駒の制作には長い手間と時間が掛かります。

しかし、工程に時間が掛かれば高くなるというのは,工業製品の論理です。

元々、盛上げ駒は、能筆家の公卿が駒を作らなくなった幕末以降の明治の工人が、書が格別上手くなくても、古の能筆家の優美な文字を再現しようとした製法で、文字を印刷した紙を貼って彫り込んだ下地に、漆筆で何度もなぞって書く。つまり「塗り絵のような」擬似的製法なのであります。

蛇足ですが、一般的に書き駒の評価は低いのは、作るだけならば誰でも作れそうなことと「書き駒は=安価な天童駒の大衆品」という固定概念が定着しているからでありましょう。

・・以下、省略。

12月20日(水)、晴れ。

今日も上天気でした。

所用で大阪。

大阪は久しぶり。

3年近く、御無沙汰でした。

所用は、湊町近くのTさんの事務所。

昼は、その近くの蕎麦屋さん「そばよし」でした。

ここでは、いつも「にしんそば」を注文。

今日も、コレをおいしく食しました。

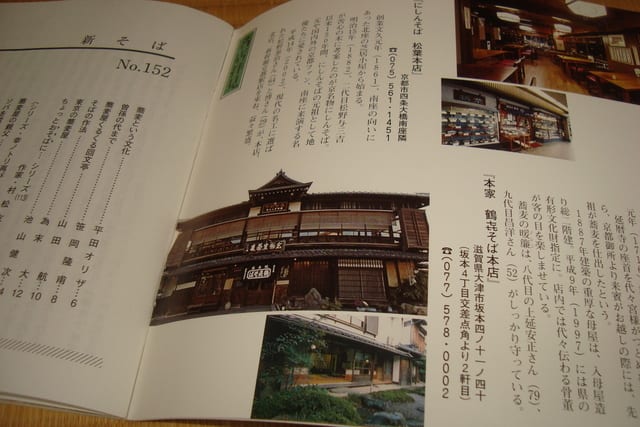

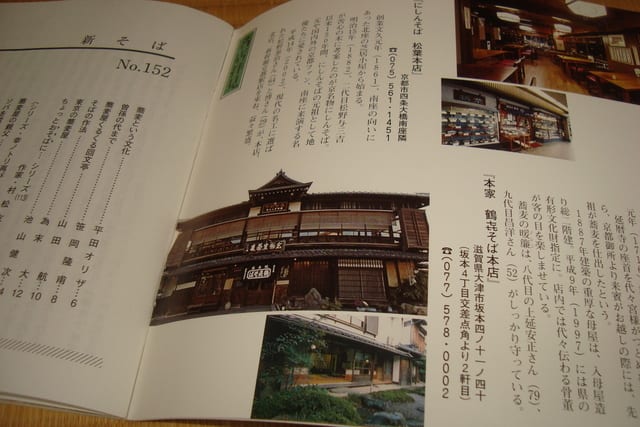

店には、全国新そば会発行の立派なパンフレット「新そば」が置いてありました。

一冊、手にとってめくってゆくと、北海道から沖縄まで80軒ほどメンバーの蕎麦屋さんの名前。

どれどれと、目に留まったのは、天童の蕎麦屋さん「やま竹」。

「やま竹」には、20年ほど前に、数回行きました。

覚えています。

ここの蕎麦の細いのを。

真っこと細くて繊細で旨いのです。

天童には、その後御無沙汰ですが、ここの蕎麦だけは覚えています。

もう一度、行くことがあるのか無いのか。

若し、行くことがあれば「やま竹」の細い蕎麦を、もう一度食したいものです。

ーーーー

話は変わって、夕方に電話をもらいました。

小林ショウセイさんの奥様からです。

「17日に主人が亡くなりました。家族葬を済ませましたが、熊澤さんにはお知らせしておかなければ」との電話でした。

実は数日前に、虫の知らせと云おうか、何かしらフト、気持ちがよぎりました。

電話しようかとも思ったのですが、結局はしませんでした。

亡くなったのは、丁度、その頃だったかもしれません。

小林さんとは40年のお付合い。

特に将棋では、お世話になりました。

淡路島、有馬、和歌山、金沢等々、タイトル戦にも良く行きました。

主催社の記者仲間にも、交流も広げてくれました。

でも、一年ほど前からは、体調を壊されて心配でした。

今は、ただ合掌。

今頃は、田辺忠孝さんと、どんな会話をされていることか。

今日も上天気でした。

所用で大阪。

大阪は久しぶり。

3年近く、御無沙汰でした。

所用は、湊町近くのTさんの事務所。

昼は、その近くの蕎麦屋さん「そばよし」でした。

ここでは、いつも「にしんそば」を注文。

今日も、コレをおいしく食しました。

店には、全国新そば会発行の立派なパンフレット「新そば」が置いてありました。

一冊、手にとってめくってゆくと、北海道から沖縄まで80軒ほどメンバーの蕎麦屋さんの名前。

どれどれと、目に留まったのは、天童の蕎麦屋さん「やま竹」。

「やま竹」には、20年ほど前に、数回行きました。

覚えています。

ここの蕎麦の細いのを。

真っこと細くて繊細で旨いのです。

天童には、その後御無沙汰ですが、ここの蕎麦だけは覚えています。

もう一度、行くことがあるのか無いのか。

若し、行くことがあれば「やま竹」の細い蕎麦を、もう一度食したいものです。

ーーーー

話は変わって、夕方に電話をもらいました。

小林ショウセイさんの奥様からです。

「17日に主人が亡くなりました。家族葬を済ませましたが、熊澤さんにはお知らせしておかなければ」との電話でした。

実は数日前に、虫の知らせと云おうか、何かしらフト、気持ちがよぎりました。

電話しようかとも思ったのですが、結局はしませんでした。

亡くなったのは、丁度、その頃だったかもしれません。

小林さんとは40年のお付合い。

特に将棋では、お世話になりました。

淡路島、有馬、和歌山、金沢等々、タイトル戦にも良く行きました。

主催社の記者仲間にも、交流も広げてくれました。

でも、一年ほど前からは、体調を壊されて心配でした。

今は、ただ合掌。

今頃は、田辺忠孝さんと、どんな会話をされていることか。

12月13日(水)、晴れ。

今日は何をするかなと、8時前に仕事場に入りました。

超寒くても、太陽がいっぱい。

今日は、外仕事が良いな。

と言うことで、今日は平箱の漆塗りでした。

半年前、桐箱屋さんから届いた桐の平箱は26個。

勿論、木地のままの未塗装。

この内、10個は直ぐに漆塗りして使用。

ということで、今日は残りの16個。

駒づくりの狭間に、こんなこともやって、気分転換。

先ずは、下地調整のペーパー掛けと下地塗り。

途中、3時間ほどは外出して、帰着後に再開。

一段落したのは、どっぷり暗くなった17時30分頃。

今日の仕事はここまでで、一通りの工程は終了。

この続きはまたです。

ーーーー

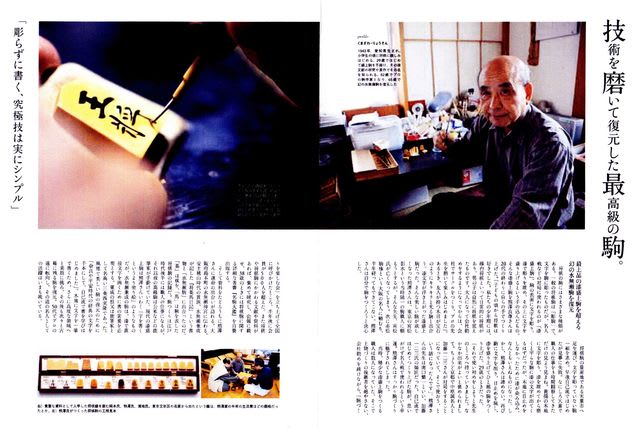

映像は、ある方から頼まれていた超ミニ駒。

100年ほど前の「安清の雛駒」。

その桂馬が一枚、欠落。

駒サイズは、6~7ミリ。

下敷きの新聞と比べてください。

と言うことで、その一枚を補作しました。

素材は、勿論ツゲ。

100年前の古駒と色を合わせるため、昔、燻しすぎた木地を活用。

丁度、上手く合いました。

その映像です。

手前の桂馬、左が補作、右が元々の駒その表裏。

今日は何をするかなと、8時前に仕事場に入りました。

超寒くても、太陽がいっぱい。

今日は、外仕事が良いな。

と言うことで、今日は平箱の漆塗りでした。

半年前、桐箱屋さんから届いた桐の平箱は26個。

勿論、木地のままの未塗装。

この内、10個は直ぐに漆塗りして使用。

ということで、今日は残りの16個。

駒づくりの狭間に、こんなこともやって、気分転換。

先ずは、下地調整のペーパー掛けと下地塗り。

途中、3時間ほどは外出して、帰着後に再開。

一段落したのは、どっぷり暗くなった17時30分頃。

今日の仕事はここまでで、一通りの工程は終了。

この続きはまたです。

ーーーー

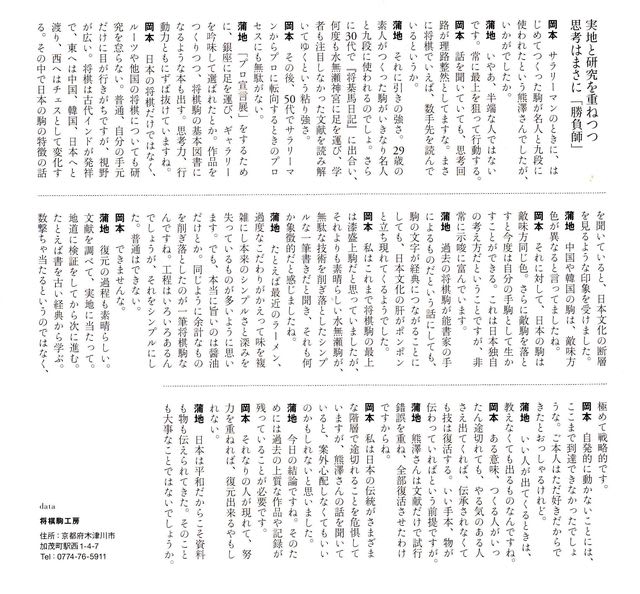

映像は、ある方から頼まれていた超ミニ駒。

100年ほど前の「安清の雛駒」。

その桂馬が一枚、欠落。

駒サイズは、6~7ミリ。

下敷きの新聞と比べてください。

と言うことで、その一枚を補作しました。

素材は、勿論ツゲ。

100年前の古駒と色を合わせるため、昔、燻しすぎた木地を活用。

丁度、上手く合いました。

その映像です。

手前の桂馬、左が補作、右が元々の駒その表裏。

12月4日(月)、晴れ。

寒空です。

ある方からの電話。

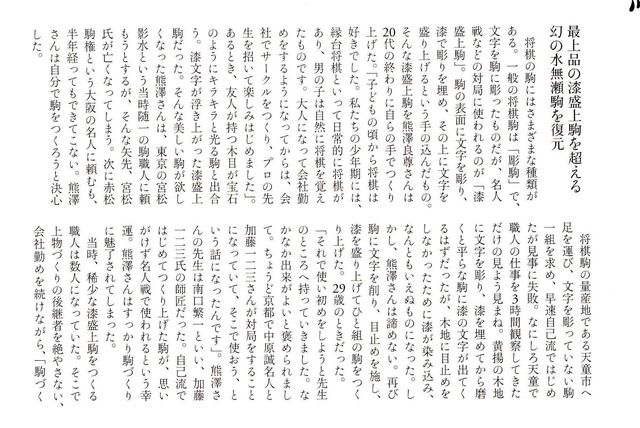

「私のミスですが、駒に盤の油が移って汚れてしまった。なんとか修復をお願い出来ないか」と。

電話の主は、小生の盛上げ駒や彫り駒を数組持っておられます。

何でも、盤を椿油で拭いたまま、良くから拭きをしないまま脂ぎった盤上にこの駒を並べて、何回か使っていたそうです。

「どんな感じかな」と思いつつ、とりあえず「現物を拝見したいので、送り込んでください」と。

そして先週、駒が届きました。

3年ほど前に作った駒で、表面は確かに油っぽく、少し汚れている。

「駒には妄りに油を付けないのが正解」と心得ていても、うっかりしたとのことでした。

こんなこともあるのですね。

何でも、自分で元通りにしようとしたそうですが、どうも、と言うことで、小生にヘルプ。

早速、金4枚の表面を磨いてました。

結果は、まずまず。

幸いに、油と汚れは木地の中には侵入しておらず、表面で止まっています。

と言うことで、他の駒も表面を磨いてゆきました。

表磨くのは、裏と底と両サイド、そして山形の天。

加えて、10カ所ある面取り部分。

まだ、削り滓が残っていますが、結果は映像でご覧ください。

駒をお返ししての後日談。

「元通りになり、大いに満足。ありがとう」と云うことで、当方も再生できて嬉しくでした。

寒空です。

ある方からの電話。

「私のミスですが、駒に盤の油が移って汚れてしまった。なんとか修復をお願い出来ないか」と。

電話の主は、小生の盛上げ駒や彫り駒を数組持っておられます。

何でも、盤を椿油で拭いたまま、良くから拭きをしないまま脂ぎった盤上にこの駒を並べて、何回か使っていたそうです。

「どんな感じかな」と思いつつ、とりあえず「現物を拝見したいので、送り込んでください」と。

そして先週、駒が届きました。

3年ほど前に作った駒で、表面は確かに油っぽく、少し汚れている。

「駒には妄りに油を付けないのが正解」と心得ていても、うっかりしたとのことでした。

こんなこともあるのですね。

何でも、自分で元通りにしようとしたそうですが、どうも、と言うことで、小生にヘルプ。

早速、金4枚の表面を磨いてました。

結果は、まずまず。

幸いに、油と汚れは木地の中には侵入しておらず、表面で止まっています。

と言うことで、他の駒も表面を磨いてゆきました。

表磨くのは、裏と底と両サイド、そして山形の天。

加えて、10カ所ある面取り部分。

まだ、削り滓が残っていますが、結果は映像でご覧ください。

駒をお返ししての後日談。

「元通りになり、大いに満足。ありがとう」と云うことで、当方も再生できて嬉しくでした。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726