1月31日(土)、曇一時雨。

午前中は仕事。「源兵衛清安」の漆埋込みと、次回木地のアレンジ。

午後はひと月ぶりの堀井先生を囲む「歴史サロン」。春日大社でした。

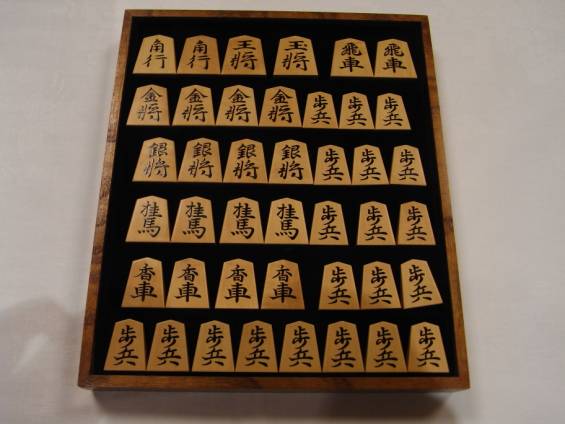

写真は、女流名人位戦第1局使用、塩井さん所蔵駒。

写真提供も塩井さん。

書体は「源兵衛清安」。

ところで、駒の説明に誤りがありました。

塩井さんに良く確かめてから、書くべきでした。

実は塩井さんのところに「源兵衛清安」は、御蔵島つげと、薩摩つげの2組が嫁入りしていまして、女流名人位戦に使われたのは、薩摩つげの方でした。

材は堅くて飴色の薩摩つげ根柾です。

対局前に行われた振り駒では、両手から「チリチリチャリ」と金属音のような音が広がったことでしょうネ。

漆は真っ黒でなく、透き漆と黒漆を調合して漆本来の茶褐色に近いものです。

その透き漆と黒漆の調合割合は透き漆が2、黒漆が1くらいですが、結構微妙で跡で、同じくらいに調合しても、色合いが大きく異なるという経験をしています。

漆は、塗ってから2年3年4年・・と年数が経つに連れて透明度が増すという変化が楽しめます。

黒漆だと、その辺の変化はありません。

以上のとおりです。

ーーーーーーーーーー

従って、先に書いた説明は、もう一つの駒のことでしたが、折角書いたのですから、その説明文は残しておきます。

30年位前、東京の佐藤敬商店で御蔵島つげの柾目を2組買い求めました。

その木地で「源兵衛清安」を2組同時に作って、1組は大山名人を通じて将棋連盟に公式戦で使ってもらうべく寄贈しました。小生にとっては10何作目かでした。その駒は、後に将棋世界誌の表紙の詰め将棋の写真で何回もつかわれました。

2組のうち、もう1組の姉妹駒は、ズーっと20年間ほど手元においてありましたが、5年ほど前に、縁あって塩井さんの元にお嫁入りしました。

いずれにしましても、いい方のところに嫁に行ったことに変わりはありません。

午前中は仕事。「源兵衛清安」の漆埋込みと、次回木地のアレンジ。

午後はひと月ぶりの堀井先生を囲む「歴史サロン」。春日大社でした。

写真は、女流名人位戦第1局使用、塩井さん所蔵駒。

写真提供も塩井さん。

書体は「源兵衛清安」。

ところで、駒の説明に誤りがありました。

塩井さんに良く確かめてから、書くべきでした。

実は塩井さんのところに「源兵衛清安」は、御蔵島つげと、薩摩つげの2組が嫁入りしていまして、女流名人位戦に使われたのは、薩摩つげの方でした。

材は堅くて飴色の薩摩つげ根柾です。

対局前に行われた振り駒では、両手から「チリチリチャリ」と金属音のような音が広がったことでしょうネ。

漆は真っ黒でなく、透き漆と黒漆を調合して漆本来の茶褐色に近いものです。

その透き漆と黒漆の調合割合は透き漆が2、黒漆が1くらいですが、結構微妙で跡で、同じくらいに調合しても、色合いが大きく異なるという経験をしています。

漆は、塗ってから2年3年4年・・と年数が経つに連れて透明度が増すという変化が楽しめます。

黒漆だと、その辺の変化はありません。

以上のとおりです。

ーーーーーーーーーー

従って、先に書いた説明は、もう一つの駒のことでしたが、折角書いたのですから、その説明文は残しておきます。

30年位前、東京の佐藤敬商店で御蔵島つげの柾目を2組買い求めました。

その木地で「源兵衛清安」を2組同時に作って、1組は大山名人を通じて将棋連盟に公式戦で使ってもらうべく寄贈しました。小生にとっては10何作目かでした。その駒は、後に将棋世界誌の表紙の詰め将棋の写真で何回もつかわれました。

2組のうち、もう1組の姉妹駒は、ズーっと20年間ほど手元においてありましたが、5年ほど前に、縁あって塩井さんの元にお嫁入りしました。

いずれにしましても、いい方のところに嫁に行ったことに変わりはありません。

もう一つ、お知らせがありました。

福井県歴史博物館において、「象牙の水無瀬駒」が展示されます。

期間は、2月7日(土)から、22日(日)まで。

詳しいことは、博物館にお尋ねください。

福井県歴史博物館において、「象牙の水無瀬駒」が展示されます。

期間は、2月7日(土)から、22日(日)まで。

詳しいことは、博物館にお尋ねください。

1月30日(金)、曇のち雨。

おてんとう様には少ししかお目にかかりませんでしたが、今日は暖かい一日でした。

2日前のブログで、奥山さんと塩井さんから、「タイトル戦で駒台の向きが90度あるいは180度ずれていて、気になる」という書き込みを頂きました。

ほんとですね。道具にこだわる者にとって、気になりますね。

一方、対局者は局面に集中して、気が付かないのでしょう。

「木」に造詣が深い人なら直ぐに気が付くのですが、その辺は無頓着な人も多いわけで、関係者も気が付かないことが多いのでしょう。

駒が乗らなければ困りますが、駒台があっち向きでも横向きでも、とに角、駒は乗るのですから、機能的には何ら問題ないということでしょうか。

ただ、見る人が見ると違和感がある。少し見苦しいと言うことはいえますね。

ところで、以前から、駒箱で気になっていることがもう「2つ」あります。

一つは、駒箱の取り扱いに関してです。

このごろはテレビで対局開始直前の様子が放映されることもあるのですが、気になるのは、作法どおり上位者が駒箱から駒を取り出すときの、箱の蓋の置き方です。

実は、駒箱の蓋を仰向きにして畳に置く人が結構多いのです。

あれは間違いなのですネ。

理由は、駒箱の天面がたたみにこすれて、何度も繰り返しているうちに、綺麗な天面がこすれ傷が付くのです。

天面は駒箱で一番目立つ綺麗な木目が入っています。蒔絵の駒箱なら、美しい図柄が入っています。そこに傷が付くのです。

ですから、蓋は仰向きにせずそのまま下向きで畳に置くのが、正解。

それが作法です。

多くの方が、天面をひっくり返して置くのは、多分、吸い物や煮物の「お椀」の作法と混同しているのだと思います。

煮物とか汁物のお椀の蓋は、仰向きに置くのは誰でも知っていることですが、それにはちゃんとした理由があるのですね。

仰向けに置かないと、蓋の裏の露が零れ落ちてお膳や食卓が汚れます。これを無作法と言います。蓋の周りにもスレ傷が付いてよくありません。

ですからお椀は仰向けに置くのですが、このとき、蓋にも高台がないと、蒔絵とかで綺麗な蓋の面に傷が付きます。

蓋の高台は、蓋を持ちやすくするとともに、綺麗な蓋に傷が付くのを防ぐ効用があります。

一方、駒箱の蓋には、お椀のような高台はありません。

露が零れるわけでもなく仰向けにする必要が無いのです。むしろ、仰向けに置いては傷が付くので、良くないということです。

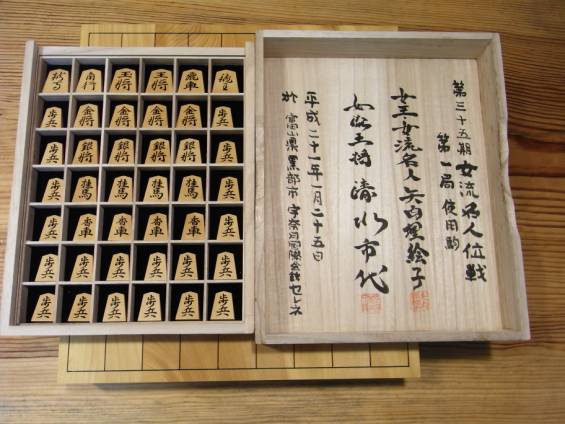

駒箱は、写真のように下向きに置いてくださいね。

出来れば棋士の方々に、そっと、それをお伝えしなければと思っているのですが、まだその機会がありません。

若し、このブログをご覧になっておられたら、よろしく。

以上、小生の知ったかぶりでした。

おっと、気になることがもう一つあるのですが、それは、また今度にします。

おてんとう様には少ししかお目にかかりませんでしたが、今日は暖かい一日でした。

2日前のブログで、奥山さんと塩井さんから、「タイトル戦で駒台の向きが90度あるいは180度ずれていて、気になる」という書き込みを頂きました。

ほんとですね。道具にこだわる者にとって、気になりますね。

一方、対局者は局面に集中して、気が付かないのでしょう。

「木」に造詣が深い人なら直ぐに気が付くのですが、その辺は無頓着な人も多いわけで、関係者も気が付かないことが多いのでしょう。

駒が乗らなければ困りますが、駒台があっち向きでも横向きでも、とに角、駒は乗るのですから、機能的には何ら問題ないということでしょうか。

ただ、見る人が見ると違和感がある。少し見苦しいと言うことはいえますね。

ところで、以前から、駒箱で気になっていることがもう「2つ」あります。

一つは、駒箱の取り扱いに関してです。

このごろはテレビで対局開始直前の様子が放映されることもあるのですが、気になるのは、作法どおり上位者が駒箱から駒を取り出すときの、箱の蓋の置き方です。

実は、駒箱の蓋を仰向きにして畳に置く人が結構多いのです。

あれは間違いなのですネ。

理由は、駒箱の天面がたたみにこすれて、何度も繰り返しているうちに、綺麗な天面がこすれ傷が付くのです。

天面は駒箱で一番目立つ綺麗な木目が入っています。蒔絵の駒箱なら、美しい図柄が入っています。そこに傷が付くのです。

ですから、蓋は仰向きにせずそのまま下向きで畳に置くのが、正解。

それが作法です。

多くの方が、天面をひっくり返して置くのは、多分、吸い物や煮物の「お椀」の作法と混同しているのだと思います。

煮物とか汁物のお椀の蓋は、仰向きに置くのは誰でも知っていることですが、それにはちゃんとした理由があるのですね。

仰向けに置かないと、蓋の裏の露が零れ落ちてお膳や食卓が汚れます。これを無作法と言います。蓋の周りにもスレ傷が付いてよくありません。

ですからお椀は仰向けに置くのですが、このとき、蓋にも高台がないと、蒔絵とかで綺麗な蓋の面に傷が付きます。

蓋の高台は、蓋を持ちやすくするとともに、綺麗な蓋に傷が付くのを防ぐ効用があります。

一方、駒箱の蓋には、お椀のような高台はありません。

露が零れるわけでもなく仰向けにする必要が無いのです。むしろ、仰向けに置いては傷が付くので、良くないということです。

駒箱は、写真のように下向きに置いてくださいね。

出来れば棋士の方々に、そっと、それをお伝えしなければと思っているのですが、まだその機会がありません。

若し、このブログをご覧になっておられたら、よろしく。

以上、小生の知ったかぶりでした。

おっと、気になることがもう一つあるのですが、それは、また今度にします。

1月29日(木)、晴れ。

今日も、朝から手紙1通を書く。

お気に入りの便箋は、一行一行の幅が広くて、和紙のような風合いの某社製。

万年筆のインクが程よく滲んで書き味が良い。これで1冊105円は安い。

書かない日もあるが、1日に2通3通と書くときもあるので、平均すれば1日に1通ぐらいだろうか。

誤字に気づいたり書き間違うと全部ボツ。ボツはしょっちゅうです。毎回そのときは頭から書き直すので、便箋一冊ぐらいは直ぐになくなってしまいます。

便箋は高いものでもなく、文字書きの練習と頭の体操・ボケ防止の効用もあると思えば安いものですが、時間が少しとられすぎとの自己分析もあります。。

11時前、電話があって急遽、茨木市まで車で出かけることにして、明日に予定していた将棋会館での打ち合わせを1日早めてもらって、おかげさまで、二つの用件がこの日いっぺんに終わりました。

将棋会館での打ち合わせは「駒づくり教室」のこと。

詳細は、近々発表できると思います。

と言うことで、本日はこれまでです。

今日も、朝から手紙1通を書く。

お気に入りの便箋は、一行一行の幅が広くて、和紙のような風合いの某社製。

万年筆のインクが程よく滲んで書き味が良い。これで1冊105円は安い。

書かない日もあるが、1日に2通3通と書くときもあるので、平均すれば1日に1通ぐらいだろうか。

誤字に気づいたり書き間違うと全部ボツ。ボツはしょっちゅうです。毎回そのときは頭から書き直すので、便箋一冊ぐらいは直ぐになくなってしまいます。

便箋は高いものでもなく、文字書きの練習と頭の体操・ボケ防止の効用もあると思えば安いものですが、時間が少しとられすぎとの自己分析もあります。。

11時前、電話があって急遽、茨木市まで車で出かけることにして、明日に予定していた将棋会館での打ち合わせを1日早めてもらって、おかげさまで、二つの用件がこの日いっぺんに終わりました。

将棋会館での打ち合わせは「駒づくり教室」のこと。

詳細は、近々発表できると思います。

と言うことで、本日はこれまでです。

「常用漢字表」の改定案が諮問されたというニュース。

そもそも「常用漢字」というのは何か。

それがよくわかりません。

調べてみると、「一般生活における現代国語表記上の漢字使用の目安」なのだそうですね。

全部で1945文字。

今度191文字が追加されると言うことなんですが、その191文字の中に、「茨・媛・埼・鹿・阪・梨・栃・奈・岡」、それに小生の「熊」が含まれています。

この10個の漢字は、都道府県に使われている漢字ですが、今は除外されているのです。

どうしてなんでしょう。

手紙の宛先や新聞記事など、一般生活で良く出てくる漢字ですよね。

「大阪」や「岡山」を、わざわざ「大さか」や「おか山」とは書きませんよね。

これらが加わるのは当然だと思うのですが、現在の「常用漢字」に含まれていなかったのです。どういう理由があったんでしょうか。

「常用漢字表」が定められたのは、1981年だと言うことですが、そもそも「常用漢字」はどのような目的で決められたものなのかが良く分かりません。

小生には理解不能。

どなたか、分かる人が居られましたら、教えてください。

このほかに、「当用漢字」(1850文字)があり、1006文字の「教育漢字」があります。

そもそも、「常用漢字」という取り決め自体が必要なことだったのでしょうか疑問です。そして、審議会なるものは今も続いているようです。

ひょっとすると、やることに事欠いた当時の文部省の無駄な一人遊びで始まったのではないんでしょうね。

止めたらどんな問題があるのでしょうか。

無駄なものを作っているのではないですか。税金の無駄使いではと思ってしまいます。

新聞やテレビでは、報道はするけれども、もう一つ、この辺の突込みが甘いです。

今日は、駒のこととは無関係でした。

だがちょっとだけ関係があるとすれば、「駒」の字は、今度の191文字の中の一つなのです。

写真は、高野山の多宝塔。5月、この金剛峰寺で名人戦第4局が行われます。

そもそも「常用漢字」というのは何か。

それがよくわかりません。

調べてみると、「一般生活における現代国語表記上の漢字使用の目安」なのだそうですね。

全部で1945文字。

今度191文字が追加されると言うことなんですが、その191文字の中に、「茨・媛・埼・鹿・阪・梨・栃・奈・岡」、それに小生の「熊」が含まれています。

この10個の漢字は、都道府県に使われている漢字ですが、今は除外されているのです。

どうしてなんでしょう。

手紙の宛先や新聞記事など、一般生活で良く出てくる漢字ですよね。

「大阪」や「岡山」を、わざわざ「大さか」や「おか山」とは書きませんよね。

これらが加わるのは当然だと思うのですが、現在の「常用漢字」に含まれていなかったのです。どういう理由があったんでしょうか。

「常用漢字表」が定められたのは、1981年だと言うことですが、そもそも「常用漢字」はどのような目的で決められたものなのかが良く分かりません。

小生には理解不能。

どなたか、分かる人が居られましたら、教えてください。

このほかに、「当用漢字」(1850文字)があり、1006文字の「教育漢字」があります。

そもそも、「常用漢字」という取り決め自体が必要なことだったのでしょうか疑問です。そして、審議会なるものは今も続いているようです。

ひょっとすると、やることに事欠いた当時の文部省の無駄な一人遊びで始まったのではないんでしょうね。

止めたらどんな問題があるのでしょうか。

無駄なものを作っているのではないですか。税金の無駄使いではと思ってしまいます。

新聞やテレビでは、報道はするけれども、もう一つ、この辺の突込みが甘いです。

今日は、駒のこととは無関係でした。

だがちょっとだけ関係があるとすれば、「駒」の字は、今度の191文字の中の一つなのです。

写真は、高野山の多宝塔。5月、この金剛峰寺で名人戦第4局が行われます。

1月26日(月)、晴れのち曇。

毎日寒い日が続きますね。

今日は「源兵衛清安」の彫りが終わり、目止めまで進めて、残った時間は「錦旗」の盛り上げに充てました。

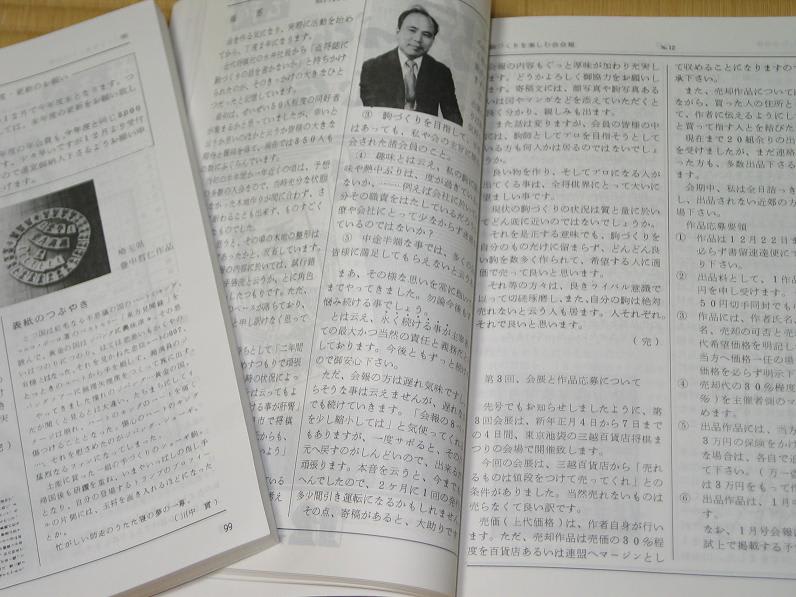

今日は会報12号。昭和53年12月10日の発行ですが、会員に届いたのは、12月25日ごろでしょう。

冒頭に、小生の「雑感」。

会を発足させて2年、会報の発行も段々インターバルが長くなりかけた頃だったと思います。その頃の心境を述べているわけですが、会の運営と仕事の両立のこと、

自分の駒づくりがほとんど出来なくなったこと、会報が遅れ遅れになって皆に申し訳ないという思い、中途半端では会員諸氏に満足してもらえないという思いなどです。

助かったのは、毎号多くの投稿を頂いたことです。

今号でも、川崎市の秋葉健次さん、三鷹市の渡辺汀さん、松山市の永井兼幸さんと川内史郎さん、神戸市の後藤靖男さん、兵庫県の埼玉県の豊中哲仁さんの投稿があり、それに毎回表紙のデザインを書いてくれる川中實さん。本当に助かりました。

なお、川中實さんは、小学校の同級生で「名駒大鑑」の写真をお願いしたカメラマンの川中啓一君のお兄さんです。

最後のページには、頒布品のリストがあって、

木地は、シャムつげが1組5千円。御蔵つげと薩摩つげの普通品がともに1万円。柾目そろいが2万円。

そのほかには版木刀、彫り台、うるし、樟脳油、目止め剤、漉し紙、ペーパーセット、駒箱、駒袋など。

木地に付ける字母紙は「淇洲・古田・無双・清定」の4種類だけでした。

「菱湖・水無瀬」などが加えられるのは、まだ1年くらい先です。

この頃でしたか。「(えい)」と言う雑誌にも、駒の連載を始めました。

水無瀬駒特集号に続いて、駒の記事とともに、表紙(駒の写真)も小生の方で担当するようになりました。

丁度、この雑誌を大阪の京橋にある印刷会社が担当していて、発行のたびに色あわせなどのため、ここに通った思い出があります。

今日はこれまでです。

おっと、写真上の人物は、若かりしころの小生です。

毎日寒い日が続きますね。

今日は「源兵衛清安」の彫りが終わり、目止めまで進めて、残った時間は「錦旗」の盛り上げに充てました。

今日は会報12号。昭和53年12月10日の発行ですが、会員に届いたのは、12月25日ごろでしょう。

冒頭に、小生の「雑感」。

会を発足させて2年、会報の発行も段々インターバルが長くなりかけた頃だったと思います。その頃の心境を述べているわけですが、会の運営と仕事の両立のこと、

自分の駒づくりがほとんど出来なくなったこと、会報が遅れ遅れになって皆に申し訳ないという思い、中途半端では会員諸氏に満足してもらえないという思いなどです。

助かったのは、毎号多くの投稿を頂いたことです。

今号でも、川崎市の秋葉健次さん、三鷹市の渡辺汀さん、松山市の永井兼幸さんと川内史郎さん、神戸市の後藤靖男さん、兵庫県の埼玉県の豊中哲仁さんの投稿があり、それに毎回表紙のデザインを書いてくれる川中實さん。本当に助かりました。

なお、川中實さんは、小学校の同級生で「名駒大鑑」の写真をお願いしたカメラマンの川中啓一君のお兄さんです。

最後のページには、頒布品のリストがあって、

木地は、シャムつげが1組5千円。御蔵つげと薩摩つげの普通品がともに1万円。柾目そろいが2万円。

そのほかには版木刀、彫り台、うるし、樟脳油、目止め剤、漉し紙、ペーパーセット、駒箱、駒袋など。

木地に付ける字母紙は「淇洲・古田・無双・清定」の4種類だけでした。

「菱湖・水無瀬」などが加えられるのは、まだ1年くらい先です。

この頃でしたか。「(えい)」と言う雑誌にも、駒の連載を始めました。

水無瀬駒特集号に続いて、駒の記事とともに、表紙(駒の写真)も小生の方で担当するようになりました。

丁度、この雑誌を大阪の京橋にある印刷会社が担当していて、発行のたびに色あわせなどのため、ここに通った思い出があります。

今日はこれまでです。

おっと、写真上の人物は、若かりしころの小生です。

1月25日(日)、朝から雪模様。

昼間、我が家から真南の方角に15キロほど離れているだろうか、春日原始林の山稜が見え、天気の良い日は、一本一本の杉の梢が針山のように見えます。

昨日の夜、その方向に花火が上がりました。

おお、今日は若草山の山焼きなのだ。山焼きの様子は手前の丘や山で見えないけれども、あたりの夜空がボーっと赤くなっていたので、それが分かりました。

今朝は、雪模様。

といっても、屋根や公園、周りの木々が白くなっている程度。Sさんから聞いた昨日の石川・富山あたりの荒れ模様とはまるで違う穏やかさです。

ソレニシテモいつも思うのですが、この時期に石川・富山でのタイトル戦が、結構行われていますよね。

今日の女流名人戦(富山県)、2月の将王戦(富山県・石川県)と続きますが、行きたくても、ついつい二の足を踏んでしまいます。

よりによってわざわざ雪の多い寒い時期。北陸や山陰、北日本で行わなくても、もう少し暖かい時期にやればよいのにと思うのですが、それにはそれなりの理由とか、やむをえない事情があるのですね。

もう直ぐ9時。今日の女流名人戦が始まります。注目しましょう。

昼間、我が家から真南の方角に15キロほど離れているだろうか、春日原始林の山稜が見え、天気の良い日は、一本一本の杉の梢が針山のように見えます。

昨日の夜、その方向に花火が上がりました。

おお、今日は若草山の山焼きなのだ。山焼きの様子は手前の丘や山で見えないけれども、あたりの夜空がボーっと赤くなっていたので、それが分かりました。

今朝は、雪模様。

といっても、屋根や公園、周りの木々が白くなっている程度。Sさんから聞いた昨日の石川・富山あたりの荒れ模様とはまるで違う穏やかさです。

ソレニシテモいつも思うのですが、この時期に石川・富山でのタイトル戦が、結構行われていますよね。

今日の女流名人戦(富山県)、2月の将王戦(富山県・石川県)と続きますが、行きたくても、ついつい二の足を踏んでしまいます。

よりによってわざわざ雪の多い寒い時期。北陸や山陰、北日本で行わなくても、もう少し暖かい時期にやればよいのにと思うのですが、それにはそれなりの理由とか、やむをえない事情があるのですね。

もう直ぐ9時。今日の女流名人戦が始まります。注目しましょう。

1月24日(土)、天気、晴。

本日は、昨日に引き続いて「源兵衛清安」の彫りです。

10時、コーヒ豆が残り少ないので、郡山のコーヒー店に買いに出かけました。

午後は、隣町の和束町、Mさんのお宅へ碁盤を拝見に出かけました。

第一印象はデカイ。盤面を測って見ると、466x434ミリ、厚み7寸余りの柾目。碁盤として使いやすいのは6寸ぐらいですから、かなり厚いです。

碁盤を拝見した目的は、某タイトル戦に使う盤かどうかの見定めです。

15年位前に購入し、その時はウン百万円だったとのことですが、小生にとって値段はあまり関係はありません。

「とびっきりではありませんが、柾目のいいカヤ盤です」と、率直に申し上げましたところ、Mさんも「バブルの頃に買ったものだから、値段ほどのものでもないと思っています」とのことでした。

碁盤の大きさは、1尺5寸X1尺4寸が定寸ですから、ミリに直すと、460X430ミリ程度が良いのでしょう。

拝見した盤は、これに比べて少し大きく作ってあります。

おそらくは、乾燥がまだ不十分だと判断して、やや大きめの仮仕上げにしたのでしょう。

木味そのものはカヤ盤ですが、匂いはほとんどありません。

盤師に聞くと、カヤにも匂いがきつい材と、そうでないカヤがあり、、匂いの強くないカヤのなかには、5年も経てば匂わなくなるものもあるようです。

普段使いしているとのことですが、幸いでかく仮仕立ての盤ですから、全面を削りなおすと、新品同様のいい盤が出来るように思いました。

夜、Sさんから「明日の富山での女流名人戦に、所蔵する盤と駒が使われることになりました」との連絡を頂きました。

「それは良かった。ところで、今はどこにいるの」と聞くと、宇奈月温泉のホテルからだそうです。

「盤は最近買い揃えて、駒は熊沢さんの源兵衛清安。いろいろ6組持参した中から対局者の二人の意見が一致して決まりました」とか。

当方も、めでたしめでたし。先の王将戦に引き続いて嬉しいことです。

ソレニシテモ、北陸は昨日から天気は大荒れ。吹雪の中を能登から宇奈月まで、車を走らせ、大変だったそうです。帰りにも気をつけてくださいョ。

明日の戦い、どのような展開になりますか。

本日は、昨日に引き続いて「源兵衛清安」の彫りです。

10時、コーヒ豆が残り少ないので、郡山のコーヒー店に買いに出かけました。

午後は、隣町の和束町、Mさんのお宅へ碁盤を拝見に出かけました。

第一印象はデカイ。盤面を測って見ると、466x434ミリ、厚み7寸余りの柾目。碁盤として使いやすいのは6寸ぐらいですから、かなり厚いです。

碁盤を拝見した目的は、某タイトル戦に使う盤かどうかの見定めです。

15年位前に購入し、その時はウン百万円だったとのことですが、小生にとって値段はあまり関係はありません。

「とびっきりではありませんが、柾目のいいカヤ盤です」と、率直に申し上げましたところ、Mさんも「バブルの頃に買ったものだから、値段ほどのものでもないと思っています」とのことでした。

碁盤の大きさは、1尺5寸X1尺4寸が定寸ですから、ミリに直すと、460X430ミリ程度が良いのでしょう。

拝見した盤は、これに比べて少し大きく作ってあります。

おそらくは、乾燥がまだ不十分だと判断して、やや大きめの仮仕上げにしたのでしょう。

木味そのものはカヤ盤ですが、匂いはほとんどありません。

盤師に聞くと、カヤにも匂いがきつい材と、そうでないカヤがあり、、匂いの強くないカヤのなかには、5年も経てば匂わなくなるものもあるようです。

普段使いしているとのことですが、幸いでかく仮仕立ての盤ですから、全面を削りなおすと、新品同様のいい盤が出来るように思いました。

夜、Sさんから「明日の富山での女流名人戦に、所蔵する盤と駒が使われることになりました」との連絡を頂きました。

「それは良かった。ところで、今はどこにいるの」と聞くと、宇奈月温泉のホテルからだそうです。

「盤は最近買い揃えて、駒は熊沢さんの源兵衛清安。いろいろ6組持参した中から対局者の二人の意見が一致して決まりました」とか。

当方も、めでたしめでたし。先の王将戦に引き続いて嬉しいことです。

ソレニシテモ、北陸は昨日から天気は大荒れ。吹雪の中を能登から宇奈月まで、車を走らせ、大変だったそうです。帰りにも気をつけてくださいョ。

明日の戦い、どのような展開になりますか。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726