大河ドラマ「青天を衝け」がいよいよ始まりました。第1回目では武蔵国血洗島村での渋沢栄一の少年時代と、彼が仕えた最後の将軍徳川慶喜が学んだ弘道館のシーンが流されました。

この弘道館は、水戸藩9代藩主徳川斉昭公が天保12年(1841)に開設した藩校で、ここで教えられた「尊王攘夷」に基づく思想は水戸学とよばれ、幕末の志士たちに大きな影響を与えました。

従弟で栄一や喜作に学問や剣術を教えた尾高惇忠も早くから水戸学に傾倒し、栄一らもその思想を受け継いだといわれます。

やがて24歳の時に斉昭公の七男一橋慶喜に仕えた栄一は、その後幕臣や明治新政府の重職を務め、やがて実業家として活躍しましたが、終生慶喜へ忠義を尽くしその名誉回復に努めたことでも知られています。

この弘道館では、企画展「渋沢栄一と弘道館」を12月19日まで、正庁と至善堂を結ぶ十間畳廊下で開催しています。

パネル展示ですが、当時のまま重要文化財として残っている歴史上の建物の中だけに、その時代の雰囲気が感じられるような気がする空間でした。

正庁前の対試場の前では、斉昭公の諡(おくり名)が付いた「烈公梅」も咲き出しました。

慶喜がまだ七郎麿とよばれていた時代に、この対試場で剣術の稽古をしているシーンが「青天を衝け」で放映されていました。

儀式や大試験などが行われた正庁と十間畳廊下で結ばれた至善堂は、藩主の休息と子息たちの勉学の場所でした。

「青天を衝け」では小道具類がいろいろ置かれ、慶喜の食事の場面に使われていました。

至善堂の周りには山茱萸の黄色い花が開き始めています。

栄一は大正5年(1916)、77歳のときに水戸を訪れました。天保8年(1837)生まれの慶喜と天保11年(1840)生まれの栄一は3つ違い、この3年前に慶喜は亡くなっておりますが、その慶喜が幼少期の学問と維新後に謹慎をしたこの場所をどんな思いで眺めたことでしょうか。

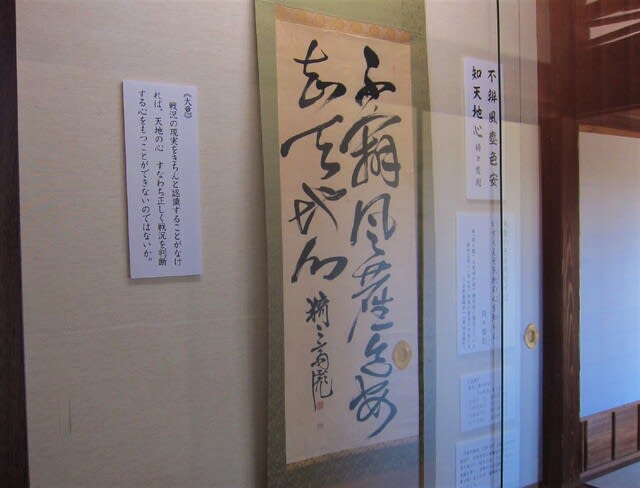

「水戸学」の学者で斉昭公の腹心の政治家、藤田東湖の書も展示されています。栄一が東湖の書を所蔵していたことが近年明らかになったそうです。「風塵の色を辨ぜずばいずくんぞ天地の心を知らん」(現実をきちんと認識しなければ、正しく判断する心をもつことができないのではないか)という意味の漢詩だそうです。

また、水戸城二の丸にある二の丸展示館でも「渋沢栄一と水戸の人々」パネル展が開催されています。

小さい展示室ですが、わかりやすい展示にたくさんの方が見入っていました。

展示館にあった水戸城ジオラマに施設名を入れてみました。大手門、二の丸隅櫓、土塀が再現されてその姿が現われ、御三家水戸城の魅力的なビューポイントが増えました。

■二の丸展示館 9:00~16:30 入場無料 ■弘道館 9:00~17:00 (冬期は16:30) 入場料 大人 400円、小人 200円、満70歳以上200円 どちらも水戸駅より徒歩10分くらいです