「曝涼(ばくりょう)」とは、秋の好日に書籍や所蔵品などを外気に当ててカビや虫を防ぐことで、古代中国から伝わった行事が平安時代には年中行事として定着していました。10月下旬から11月上旬に行われる「正倉院の曝涼」は晩秋の季語にもなっています。

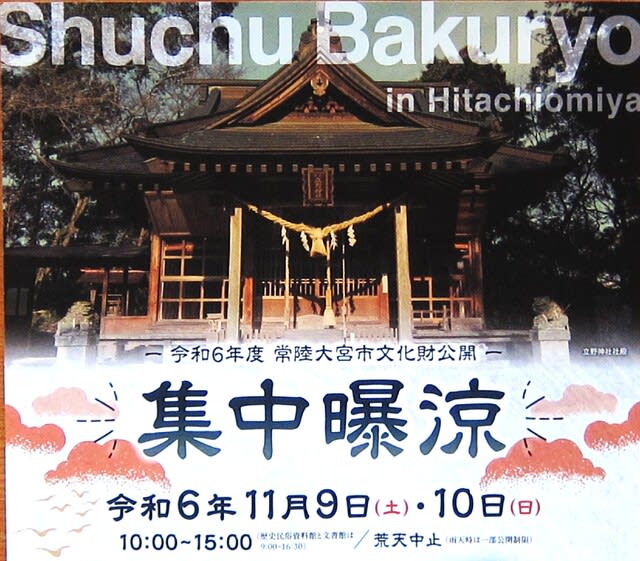

茨城県北の常陸太田市と常陸大宮市では、市内の十数か所の寺院で一斉に集中曝涼を一般公開する例年の催しがあり、今回初めて常陸大宮市の3寺院を訪ねてみました。

Googleの航空写真に訪問したお寺を落とし込んでみたら、ゴルフ場の多さにびっくりしました。

法専寺は山号が楢原山法徳院の親鸞二十四輩第十九番の浄土真宗大谷派の寺院です。

寺伝によると開基は平清盛の孫という平能宗でのちに修験者となった播磨公弁円です。建暦2年(1212)佐竹秀義に招かれてこの地に法徳院を建立、門徒百余名を数えたと伝えられますが、建保2年(1214)に常陸に来住した親鸞が布教を始めると妨害しようと板敷山で待ち伏せしますが、親鸞の尊顔に心打たれて帰依し、弟子となって明法と名乗ったという有名な話が残っています。

やがて嘉禄2年(1226)に法徳院近くに明法が建立した寺院が法専寺の始まりと伝えられています。明法は建長3年(1251)に72歳で往生し、法泉寺の南西70mの地に明法の墓と伝えられる塚があります。

住職さんによる丁寧な説明がありました。

本尊の阿弥陀如来木像は、江戸時代初期の作で像高38.8cm、金泥が施されています。

親鸞坐像は、室町時代の木像で像高40.9cm、目に玉眼が嵌入され帽子(もうす)を首に巻いています。

明法坐像は、室町時代作の木像で像高46cm、笈(おい)の中に安置され、先々代の住職まではこの笈を担いで遠方まで布教に行ったそうです。

写真が不鮮明ですが、聖徳太子立像です。室町時代作の木像で像高66.2cm、現状は両手首先、両足先などが失われています。親鸞が聖徳太子を厚く信仰したことから初期の真宗では太子像が作られ、常陸大宮市には9体の聖徳太子像が残っているそうです。

快慶作と伝わる阿弥陀如来立像は胎内銘には元禄6年(1693)七条仏師により修復されたと記されています。

阿弥陀院は、正式名称が五仏山阿弥陀院西蓮寺という真言宗豊山派の寺院です。

現在は奈良県の長谷寺の末寺ですが、もともとは那須一族が祈願寺として那須福原に建立した宝持山金剛寿院伝法寺の末寺でした。那珂川流域での真言宗布教の拠点として金剛寿院の影響力は大きく、この地方に金剛寿院の末寺が数多く存在した記録が残っているそうです。佐竹氏の勢力下でもあった当地方が那須氏支配地との国境にあったという状況が分かります。

六地蔵が迎える本堂は、天保期の寺社改革と幕末維新の廃仏毀釈の騒乱を耐えてきましたが、明治35年の暴風により堂宇が破損し、修復して現在の姿になりました。

煌びやかな中にも荘厳な雰囲気が漂う本殿内部です。

本尊の阿弥陀三尊像は、鎌倉時代末期作の檜寄木造りで中尊85cm、脇侍93cmです。

阿弥陀如来坐像は來迎印を結んで結跏趺座(けっかふざ)し、両脇侍は観音菩薩と勢至菩薩像で条帛(じょうはく)と裳をまとって両足をかがめています。

新編常陸国誌には阿弥陀如来像と勢至菩薩像は水戸市の六地蔵寺から移したという記述があるそうです。

戦国時代の作と伝わる彩色された木製不動明王立像です。不動明王は大日如来の化身として信仰されてきました。

別室に並べられた十王図は、死語に冥界で10人の王の裁きを受けそれによって来世が決まるという信仰を絵画にしたもので、一組11幅の十王図が江戸時代後半作のものなど2組が掲げられています。

最初に訪れた常弘寺では、午後からの公開だったので寺の外観だけのご紹介です。

常弘寺は浄土真宗本願寺派の寺院で、山号は玉川山宝寿院、親鸞二十四輩第二十番の霊場で、昔から多くの信仰を受けてきました。

寺伝によると…、開基の慈善は後鳥羽院の朝臣であった壷井重義で、讒言によって京を追われる身となり正治元年(1199)、諸国を巡る旅に出たという。武蔵国と相模国を経て常陸国に入り、玉川沿いの太子堂にたどり着いた重義は、ここで一夜を明かすことになった。夜半になって枕辺に聖徳太子が現れ、「これより西南に高僧がおられ説法をなさっている。そのかたは阿弥陀如来の化身である。汝よ、早く行って教法を聞くがよい」と夢告を受けたのである。重義はこの指示に従い、稲田の親鸞聖人を訪ねて教えを聞き帰依し、慈善という法名を賜ったと伝わります。

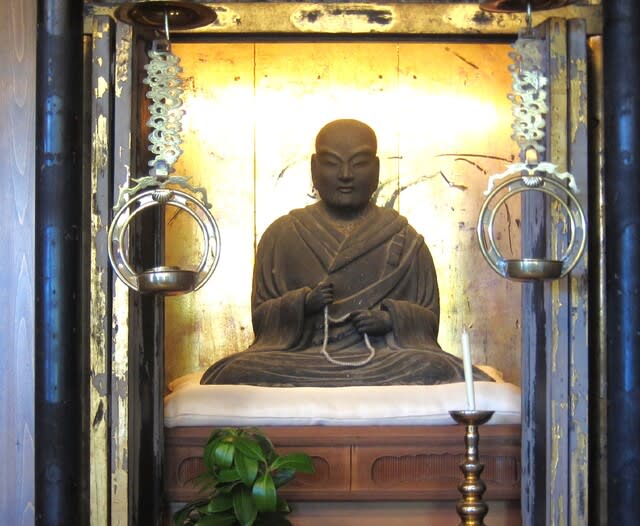

太子堂にて念仏の日々を過ごした慈善は、後に嘉禄元年(1225)親鸞聖人より常弘寺の号を賜り、この地に仏閣を建立したと伝えられています。(親鸞聖人像です)

元々あった太子堂の由来はかなり古く、大化元年(645)に現在の奈良県の橘寺より、聖徳太子自作の像を移して祀ったのが起源であると伝えられています。なお本堂に現存の聖徳太子像は室町時代の作と推定されています。

木鼻の獅子をはじめ素晴らしい彫刻が施された鐘楼です。

境内で見つけました。カラスウリ(烏瓜)とツバキ(椿)が頬寄せ合っているツーショットは、なにか微笑ましい仏像を見るような気がしました。

いま各地の寺院には、若い人のお寺離れによる檀家の減少や葬儀や法事の簡素化による収入減、そして寺院後継者の不足など時代の変化に伴う諸要因が押し寄せているようです。

地域の歴史と密接に結びついている寺社の消滅は寂しいことです。このような催しがお寺に親しんでもらう一助になればと、思った以上に多い曝涼参加者を見て感じました。