総構え(そうがまえ)とは、城の外郭のほか城下町一帯も含めて外周を堀や石垣、土塁で囲い込んだ日本の城郭構造で、惣構、総曲輪ともよばれます。

Wikipediaでは45の城が総構えとして挙げられており、有名な小田原城、大阪城が堀や土塁などで城を囲んだのに対し連郭式平山城の水戸城は、城と城下町が連なる比高約25mの洪積層台地の急崖を利用し、地続きの西側にのみ5段の堀を設けたものです。5段目の堀は本丸から約2.7Km西に在り、その外側に造られた偕楽園は、出城、望楼的な役割を果たしたともいわれています。

この台地が東側に張り出した先端の水戸城は、現在より3.8倍も大きかった千波湖が南東を守る堀となり、北側には那珂川が流れる天然の要害でした。

江戸時代の地図と現代の地図を重ねたものです。

市街化が進んでいますが、その総構えの跡がまだ残っているのをgoogle mapで見てみました。

1段目、2段目、3段目の堀です。1段目は水郡線、2段目は旧6号国道が走っています。

本丸と二の丸間にある1段目の堀は幅約40m、深さ約22mでJR水郡線が走っています。右側が本丸ですが、藩庁や御殿は左側の二の丸に設けられていました。この橋には本城橋が架かり本丸側に当時の藥医門が現存しています。

二の丸と三の丸間の2段目の堀は、幅40m、深さ12m、旧6号国道の幹線道路です。

この堀には大手橋が架かり、二の丸側に今年2月に大手門が復元されました。

3段目の堀は三の丸の西側にあり深さ13m、桜の名所になっており、水戸の開花宣言の標準木がありましたが、道路拡張と古木のため伐採されました。

4段目、5段目の堀は、南側にその一部が残っています。浸食谷を利用した相当深い谷だったのがわかります。

4段目の堀は、一時水戸藩主になりその後紀州藩初代となった頼宣公の縁で(?)紀州堀と呼ばれていましたが、梅香トンネルという国道349号の地下道路ができ、紀州堀一帯がトンネル南側出口となりました。

(写真は、句友のYさんの「破髯斎拾遺」ブログから借用いたしました。)

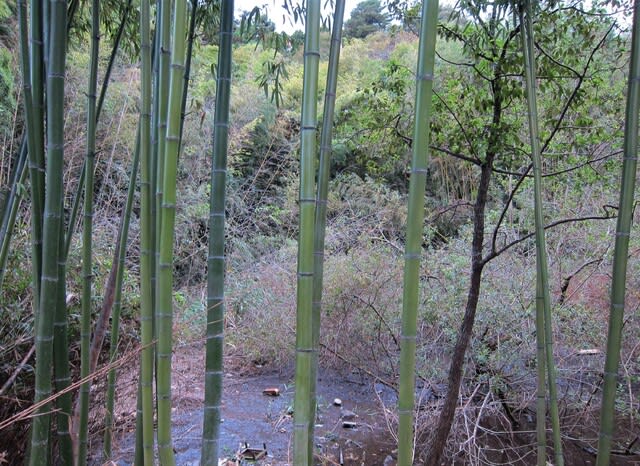

5段目の堀は西の谷公園となって整備されつつあります。街中とは思えない深い谷の中です。

なお5段目の堀の中心部分は市街地となり埋められて痕跡を探すのは困難ですが、台地北側の八幡宮の西隣に5段目の堀の入り口の鬱蒼とした谷がありました。

この一帯は台地から浸みだす湧水が数多く見られます。そこに地元の方が掲げた案内板があり、その分かりやすさに感服しました。作者に拍手を送りたいと思います。

そもそも水戸城は、約800年前の平安時代末に常陸平氏の馬場氏が居を構えて大掾氏を名乗り約240年、やがて江戸氏が応永33年(1426)に大掾氏を追放して約160年、その後天正18年(1590)に江戸氏を滅ぼした佐竹氏が近世城郭としての整備に取り掛かりますが、12年後の慶長7年(1602)に秋田移封になってしまいます。

やがて慶長14年(1609)に家康の11男頼房公が水戸藩主となり、寛永年間(1624~1638)頃に水戸城と城下の大普請が行われました。

徳川政権発足後の立藩である水戸藩は御三家にもかかわらず、城に石垣も天守閣も造られませんでした。しかも昭和20年8月の大空襲により市街地の8割が焼失、城内の三階櫓なども失いましたが、大規模な空堀や土塁、5段の構えの一部が残っていますし、復元されつつある大手門や隅櫓などと合わせて往時を偲んでみたいと思います。

写真は、空襲時に郊外に移設されていたため焼失をまぬかれた、水戸城で唯一現存する本丸の薬医門です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます