巨大迷路のような堀と高い土塁、幾つもの郭など…当時の姿がほぼそのまま残っている中世の城、小幡城址は知る人ぞ知るお城マニアの高評価スポットです。

Google mapで見ると、水田に囲まれた森のような台地が平山城の小幡城です。北東の鬼門方向には香取神社があります。

香取神社から見た小幡城、この神社も出城の一つだったかもしれません。当時も豊穣な大地がこの地方を潤していたことでしょう。

築城は大掾詮幹の三男義幹による室町時代(1420年頃)と、小田知重の三男光重の鎌倉時代(1220年頃)という二説があります。

室町時代には水戸城の江戸氏の間で主従に近い関係でしたが、5代小幡義清はそれまで親交を深めてきたその江戸氏と不和となり、北進を狙っていた小田城の小田成治の助勢で文明13年(1481)、江戸通雅の軍と大掾・小田連合軍が七日七夜戦って勝敗がつかなかった小鶴原大合戦が伝えられています。(史実ではないという説もあります。)

その後、微妙な勢力バランスが続きましたが、天文元年(1532)、8代小幡春信は江戸忠通に内通する者により大洗磯崎神社参拝の帰路、襲われて死亡、小幡城も留守を預かる城主の伯父秋葉三郎義行が奮戦するも落城、城は江戸氏の属城となりました。さらに天正18年(1590)には、秀吉により常陸の所領安堵を受けた佐竹義宣が、水戸城の江戸氏から城を奪い、府中城の大掾氏は滅亡、この時小幡城も落城して城の歴史を終えました。その後慶長7年(1602)佐竹氏の秋田移封までの12年間、小幡城は佐竹氏の支配下に置かれていたようです。

現地案内板にある通りの土塁と空堀がほぼ残っています。長い年月で今は巨木に覆われていますが、空堀を掘って高い土塁を盛り上げる土木工事は、地方の小領主にとって、相当な労働力を必要としたことでしょう。

左が二の郭、右が武者走りのある土塁です。突き当りは直角に曲がる鍵の手になっており、堀底道を攻めてきた敵軍は、武者走りのある土塁の上から狙い撃ちされてしまう仕掛けになっています。

中世の城は水のない空堀が多く、ここ小幡城も堀底は通路として利用され、いざ戦いの時には敵を誘い込む役目もしました。左側が本丸、右手は五の郭です。

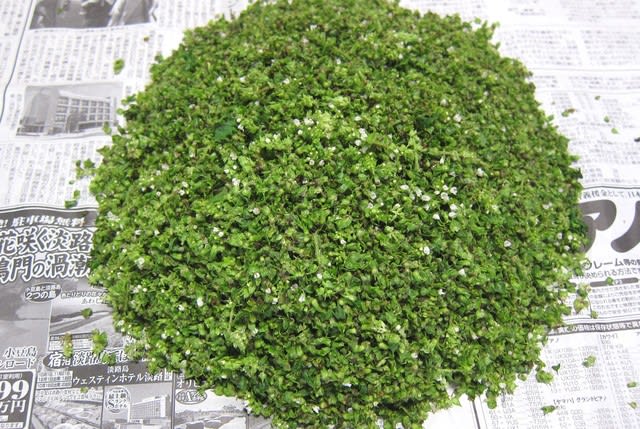

本丸跡は、周りを五つの大きな郭で囲まれた平らな一画で、ここと二の郭は城主と重臣の居住地と思われます。鬱蒼とした暗い空間に、白いヤブミョウガ(薮茗荷)の花が鮮やかでした。

落城の際、姫君が家宝の金の鳶を抱いて身を投げたという井戸の跡です。佐竹の大軍の前に城主一族は腹を切り、喉を突いて果て、近隣十城十八砦一夜にして滅ぶと伝わっています。

お城好きの春風亭昇太のブログ「ザブトン海峡・航海記」にも「「小幡城」はお城好きの、どなたのHPをのぞいても最大級の評価がされている、茨城の名城なのだ!土橋、虎口土塁の高さ、それを作った土木量!噂に違わぬ名城の迫力に開いた口が塞がらない!」と書かれています。