西日本豪雨の死者が200名を超えたそうです。

この時東京の雨は少量、ただ強い風が数日続き、異様な空気は感じていましたが、

まさか西日本がこんな未曽有の大災害になっているとは!

暗澹たる気分が数日続いています。

災害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

広島の友人に電話しましたが、そこは大丈夫との事。安心しましたが・・・・

災害が続く日本、高齢化がより進んだ今から数十年後、いや十年後、

街(村)を立て直す気力ある住民が減り、災害があれば廃墟となる地域が増えていくような気がします。

日本中が荒れ放題にならぬよう、

考えられる限りの災害対策を講じて欲しいと切に願います。

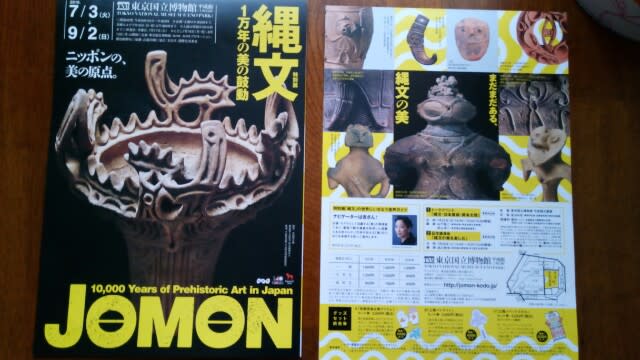

7月10日 上野国立博物館へ

国宝の土器や土偶は今まですべて見ているので、行くかどうか迷ったが、この展覧会、半端ではない充実度に驚いた。

(ちなみに10000年続いた縄文時代の物で、国宝は上の看板の写真のわずか6点

眼鏡をかけたような有名な遮光器土偶は重要文化財)

氷河期の終わった約13000年前に縄文時代が始まり、人々は狩猟や漁業、木の実の採集などで暮らしていた。

生活が豊かになるにつけ、日々の暮らしの中の道具などが工夫を凝らされ、独特な美を生むようになっていった。

国宝火焔型土器や土偶がメインと思いきや、全国から集めた縄文土器や土偶の多彩さや、

今まで見たことがない縄文時代の赤ちゃんの手形、足形、動物、宝石などが迫力満点。

最初に驚いたのが7000年前の赤い漆を塗った土器。

エッ!!7000年前に漆塗り??? 高度な技術にビックリ!

土器も、縄目あり、浮彫あり、幾何学模様あり、変幻自在、自由闊達で刺激あるものばかり。

同時代の海外の土器の展示もあり、いかに日本の縄文土器が個性的で独特なのかを納得した。

説明もわかり易い丁寧な文で表示。

作品の一つ一つに何県のどこから出土したか地図で示してあり、興味深かった。

7月3日からなのでまだ開館したばかり。それほど混んでいなかった。

ただし国宝土偶が全部そろうのは7月31日から。今は3点のみ展示。

これから込み合う事必定の展覧会です。

本館にて

本館で展示の 横山大観「雲中富士」 大正2年作

スカッとしますね。

5、6、7月の舞台

5、6、7月の舞台

5月

5月15日友人と3人で。

太鼓持ちと旦那が意図せず東北へ。

苦難の果てに江戸に戻るも、時代が変わっていたというお話。

以前見た、旦那役、橋之助(現・芝翫)の方がずっと良かったが、井上ひさしの原作が名作なので、これも楽しんだ。

5月18日 3月に見た、劇団☆新感線の「修羅天魔」をもう一度。

2回目でも変わらず天海さんにウットリ。

そのほか5月は立川市の音楽祭りだったので、山下洋輔のジャズライブ、

米国空軍音楽隊「パシフィック・ショーケース」の吹奏楽を聞きに行った。

この楽団は日本を拠点にアジアで活躍しているそうだ。

6月

6月22日 国立劇場歌舞伎教室 (学生たち向けの教室、一般も入場できる)

もう歌舞伎教室は飽きたし、と思って申し込まなかったが、

解説が巳之助だとわかり急遽チケットを2枚手に入れ、ラッシーママさんと行った。

巳之助の解説は軽快、口跡もいいし、ポイントを押さえた解説がとてもいい。

以前からファンだったが、「ワンピース」ボン・クレー役で更に見直した。

中村又五郎と歌昇親子の連獅子は切れが良く、見ものだった。

7月

7月5日 国立劇場歌舞伎教室

解説は坂東新吾。この方も応援している。

でも前月の巳之助と比べると、客との呼吸と言うか間合いがイマイチ。頑張ってね。

ヤマタノオロチ退治の話。

岩長姫がヤマタノオロチに変身し、スサノオノミコトと闘う場面では、姫は鱗模様の着物、顔には恐ろし気な隈取。

同じ扮装をした8人で、八つの頭を持つ大蛇を表現。歌舞伎での大蛇の表現が素晴らしかった。

豪華絢爛の舞台だった。

ここ数年毎年歌舞伎教室を見ているが、今年は今までより格段に素晴らしい演目が並んだ。

時には、こんなに地味な演目で学生が面白く思うのか疑問な年もあった。

けれど、これだけ華やかな舞台なら、見学に来ている高校生たちも歌舞伎に興味を持つかもしれない。

久しぶりの着物、3階席なので気楽な紬

友人から頂いた、鹿児島の叔母さまの物。細かい織りで綿のようだ。薩摩絣かしら?