2002年1月20日発行のART&CRAFT FORUM 23号に掲載した記事を改めて下記します。

「文化を乗り越えるために-シャシャ・ヒグビーの活動から-」 松永 康

「文化を乗り越えるために-シャシャ・ヒグビーの活動から-」 松永 康

先日、東京テキスタイル研究所のギャラリーで行われたシャシャ・ヒグビーのパフォーマンスを見てきた。暗い部屋の中には、さまざまなオブジェが所せましと置かれている。照明係も観客のあいまで操作しているため、その動きと光の変化が同時に目に入ってしまう。さらに観客と演者とのあいだにほとんど距離がないので、この空間に居合わせたすべての人や物が舞台を構成する脇役となってしまうのだ。もしこれが他の空間であったら、このパフォーマンスに対して私はまったく違った印象を受けただろう。おそらくヒグビーは、表現を行う場所や集まった人々に応じて、そのたびごとに異なる意味や物語を生み出しているに違いない。

シャシャ・ヒグビーは、カリフォルニアを拠点として活動を続けているドイツ系アーティストである。若い頃、インドネシアや日本、ビルマ、インドといったアジアの国々を旅し、それぞれの文化について学んだ。そうした経験をもとに、アジア風の衣装や仮面を作るようになったのだそうだ。彼女が身に着けている漆塗りの仮面にはどことなく仏頭の面影が残っているし、波打った羽の模様にはジャワの影絵のシルエットも思い出される。また、その緩慢な動きからは能の立ち振る舞いさえ感じさせる。

ある現代織物作家は、彼女の作品について次のように書いている。「現代織物作家がそうであるように、ヒグビーも自分の表現の素材をいかに独創的に扱うかを追求している。試行錯誤の末に辿り着いた粗野な制作技法に、彼女は伝統的な東洋の着衣方法を組み合わせたのである。」(Beth Carter "Costumes of Mystery, Refuge, and Inspiration"より)

たしかにヒグビーの作品には、アジアにおける伝統芸能の要素を随所に見出すことができる。それらの様式が作品の中で入り混じり、ひとつの混沌とした世界観を形成している。さらに、そのアジア風の仮面と衣装を纏っているのが他ならぬゲルマン人の肉体である。そうした異文化の断片たちは作品の中で個々のアイデンティティを失い、パフォーマンスという時空間において一個の混血種として再生されるのだ。私は、異文化混交に対するこうしたヒグビーの方法論に強く興味を引かれた。

言うまでもなく、私たちはたくさんの文化に囲まれて生きている。人に会ってあいさつすれば、皆同じようにあいさつを返してくれる。アントニオ猪木ではないが、あいさつしたとたん殴られたのでは安心して外も出歩けない。もし私たちがこのような共通の文化を持たなかったとしたら、共同体の存続さえおぼつかないだろう。こうした状況を見る限り、文化は私たちの生活に利益をもたらすことはあれ、害になるようなことは何もないように思われる。

戦後、日本は戦勝国側の政策により伝統的な文化を捨て、欧米の文化を積極的に取り入れるように導かれた。そのため、国内の文化活動を保護するための社会制度はほとんど整えられることがなかった。ところが、近年になって文化擁護論がにわかに高まり、昨年は「文化芸術推進基本法」なるものまで制定された。日本政府の文化に対するこうした急激な態度の変化は、裏に何か別な意図があるのではないかと思えてしまうほどだ。いったい文化というのはそう簡単になくなるものなのか。そもそも文化を固守するのは本当によいことなのだろうか。このところ、こうした疑問が私の頭から離れなかったのである。

近世から近代にかけて、世界中の国々は国境のせめぎ合いの歴史を繰り返した。国家を構成する国民は、共同体としての意識を高めるためことさらに自国文化を意識するようになった。また権力者たちも、国民の結合をより強めるために文化の保護、育成に力を入れた。そのおかげでヨーロッパでは、小さな国々がひしめき合いながらもそれぞれに特色ある文化を生み出し、またそれらを守り抜くことができたのである。

ところが今日交通機関の速度が早まり、航空路線さえ整っていればどこへでも1日で行ける時代となった。情報網の発達は、世界の情勢の変化に即座に対応することを可能にした。人々は自由に国境を越えて行き来し、他国の人々と日常的に交信している。こうした時代にあって国民を結びつけているのは、あえて言えば国家予算という経済的な絆ぐらいのものである。いずれにしても、国民として共有できる価値観というのは今後ますます薄れていくように思える。

一方で、こうしたかつて人類が経験したことのないような大量の人口移動は、異なる文化どうしの衝突や異文化に溶け込めない人たちへの阻害を頻発させるようになった。自由と平等の王国とされるアメリカでさえ、アングロサクソン系住民の文化的優位性はヨーロッパと何ら変わるところがない。わが国では、今のところ移民の受け入れを極度に制限しているためまだ大きな問題になっていないが、今後移民が増えるにつれこうした異文化との小競り合いは避けられなくなるだろう。

長いあいだ鎖国していたわが国は、他国と国境を接していなかったこともあり、歴史的にも異文化との摩擦を引き起こすことはあまりなかった。適度な距離をもって入ってくる異国の文化はむしろありがたいものとして珍重され、人々のあいだにゆっくりと浸透していった。敗戦後、その速度が一気に早まったために多少消化不良気味なのは否めないが、それにしても海外の情報に対する日本人の好奇心はあいかわらず衰えを知らない。

昨日までごはん食だったのがあっという間にパン食に変わってしまう。それが他国の人には理解できないらしい。「日本人はわからない」これは日本を知る世界中の人々の一致した意見だ。はたして日本人にアイデンティティというものはあるのか。しかし、私はむしろそれを逆に捉えたいと思う。つまり、日本人にとっては、真実もまた局面に応じて変化していくのである。このように、関係の中で真実を作ってゆける柔軟さも鎖国民のひとつの特質だったのではないだろうか。

美術の世界で言えば、たとえば雪舟が生み出した様式などもわが国独自の文化とは言いにくい。むしろ、中国への留学中に新たな描画法に出会い、それを自からの画風に取り入れることで同時代の絵画様式を刷新したというのが事実であろう。明治の開国後は言うに及ばず、わが国の美術史に登場する巨匠たちのほとんどが異文化の様式を貪欲に取り入れ、それらを自分なりに消化して独自性を築き上げてきたことがわかる。

しかし、芸術活動におけるこうした展開のさせ方は、今日ではどちらかというと消極的に捉えられがちである。むしろ他から隔絶し、独自の観点から表現を編み出してゆく姿勢が評価される。これらもまた、欧米の近代的芸術観に根を発する考え方である。もちろん他人の表現をそのまま真似た作品がよいはずはないが、かといって人間の創造性というのは本当に何もないところから突然湧いてくるものなのだろうか。

今、世界中が戦争の不安に揺り動かされている。

かって戦争と言えば、植民地や資源の搾取といった問題に端を発するいわゆる「経済戦争」であった。しかし、昨今報道をにぎわしているイスラムのテロやイスラエルとパレスチナの戦いなどは、領土や経済に関わる争いとは異なり、宗教や民俗の違いといった精神的なこじれから始まったものである。その意味で、今日世界で行われている戦争のほとんどは「文化戦争」と言うことができる。

経済戦争であれば、どちらが勝っても責任者の処罰や補償金のやり取りによって解決のしようがあった。しかし文化戦争というのは、そもそもがプライドどうしのぶつかり合いであるから、そこで負けたら自分たちのアイデンティティそのものが失われてしまう。だからこそ、この種の戦争に終わりはないのだ。

イスラムの人々にとって、大衆を食い物にするアメリカ流の資本主義が受け入れられないのは当然である。また、裕福な者が貧者に施しをしてあたりまえとするイスラムの常識をアメリカ人が容認できないのもよくわかる。いったん気に障りだすとすべてが腹立たしく思えてくるものだ。アメリカ人のネクタイが憎くけりゃアラブ人の頭のハイクも恨めしい。坊主に憎けりゃ袈裟まで憎い、これが文化戦争なのである。

芸術家は、自分が抱えている文化の隙間に、自分にないものを滑り込まそうとしてきた。しかし文化というのは空気のようなもので、それが何でどこにあるのかさえなかなかわからない。だからこそ芸術家は自分探しの旅に出る。異文化の中でさまざまな違和感と遭遇しながら、自らが抱えていた文化を少しずつ発見していくのだ。

芸術家は、ときに自分が抱えてきた文化を捨てなければならなくなることもある。しかしそれらは身体の奥深くに刻み込まれているので、そう簡単に消すことはできない。それを相対化するため、異文化の作法をいちど身につける必要が出てくる。時代錯誤の感はあるものの美大受験の石膏デッサンなどはそのよい例だ。身体と思考の訓練により文化の呪縛から理性を開放させ、客観性を獲得してゆくのである。文化の発見からその再生まで、そこには気の遠くなるような道のりがある。

ヒグビーの声明文の中で次のような記述が目に止まった。

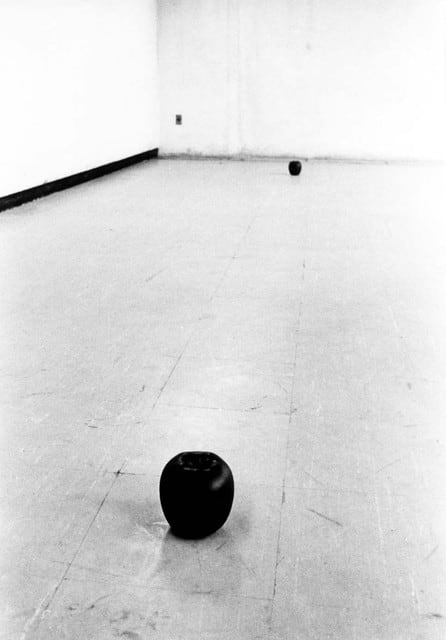

「パフォーマンスの動作を探すために、私は手を使っていろいろな材料からものを作ります。手作りの衣装のそれぞれの断片は私のパフォーマンスの導入口です。小道具や支柱なども含めて、衣装一式ができあがるのに2年近くかかります。私は衣装とパフォーマンスを並行して組み立てていくので、逐次、その展開を見ながら2年間充分に思索することができます。しかし、その衣装/彫刻の制作に関わる時間が長くなるにつれて、周囲に置かれる小道具も増えてきてしまいます。私は美しい作品を作りたいと同時に、それらを活動やくらしの中に取り入れたいと思っています。」("Artistic Statement", Sha Sha Higby Homepageより)

文化は人を幸福にもするし不幸にもする。今となっては、これを認めないわけにはいかない。それならば、私たちは文化をいかに幸福のために用いるかを考えるべきであろう。言い換えればそれは、文化を異にする者どうしがよりよく共存していくための知恵である。そして、文化混交による新たな様式を生み出し出会いの場や方法を提案し続けることが、今日の芸術家に果たされた重要な使命なのかもしれない。文化は乗り越えられることで生き続けるのだ。