今、ダイエットのためには「カロリー制限」をするより、「糖質制限」をする方が正解ではないか、

と思っている。それは身近にいる2人が「糖質制限食」をやって、結果を出しているからである。

一人は私の友人で、糖尿病境界型と言われ、4月からこの糖質制限の食事療法を始めた。

今、彼は糖尿病境界型から脱し、数値的には正常になって、すこぶる体調は良いようである。

もう一人は私の義弟、医者をしているが何時も肥満気味、本人はアイスクリームが大好きで、

時に絶食をしてカロリー制限してまでアイスクリームを食べていた。その義弟とお盆に逢った時

いつもと違ってスリムな体型をしているので聞くと、「糖質制限」をやっているとのことであった。

2人とも「糖質制限食」を始めてから半年も経たないうちに8kg近く減量したようである。

私は意識して食事の量を減らし、できるだけ低カロリーのものを食べるようにしてダイエットを

心がけてきた。しかし、なかなか上手くはコントロールできない。私は別に糖尿病ではないが、

糖質制限とはどんなもか?、体に不都合はないのか?それにより減量できるものなのか?

そんな興味から、「糖質制限食」というものを勉強してみる気になった。

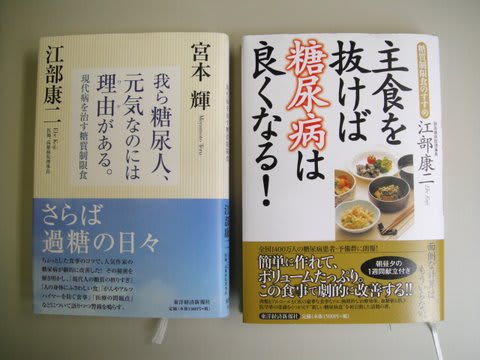

早速、本屋に行き、「主食を抜けば糖尿病は良くなる」※江部康二著と、「我ら糖尿人、

元気なのには理由(ワケ)がある」※宮本輝・江部康二対談集の2冊を買って読んでみる。

本に書いてある「糖質制限食」の基本は2点である。

1.ご飯やパンなどの主食やいも類など糖質の多い食品はほとんど摂らない。

2.肉や魚、油ものなど、脂肪分や蛋白質の多い食品は好きなだけ食べてもいい。

平たく言えば主食を食べない代わりに炭水化物を含まないおかずばかり食べるこのになる。

米、麦、小麦、芋、トウモロコシなど糖質を多く含む食物を極力食べなければ、後は何を

どのように食べてもいいというものである。(お酒もビールや日本酒などの醸造酒は糖質を

多く含むためにダメだが、焼酎、ウイスキーなどの蒸留酒は無糖で特に制限はしない)

(炭水化物≒糖質+食物繊維と考えられるが、その炭水化物を取らないことで食物繊維の

不足が考えられるため野菜などのは多めに食べた方が良い)

今までの糖尿病の食事療法とは全く逆の処方である。カロリー制限をするのではなく、糖質

制限をすることで、糖尿病を改善して行くというものである。副効果として体重も落ち体調も

よく、引いてはメタボも解消するようである。これが正しければ今までの定説の否定である。

はたしてこれは正しいことなのか?体にとって良いことなのか?興味津津なテーマである。

糖質制限食効用の理屈はこうである。

糖質を摂取すると血糖値が高くなり、それを調節する人間のホルモンはインスリンだけである。

インスリンは血液中のブドウ糖を取り込み、エネルギーとして利用したり、脂肪やグリコーゲン

にして体内に蓄える。このたった一つの糖質調節メカニズムであるインスリンがパワーダウン

した時、食後の血糖値が異常に高い(200mg/dl以上)状況が続くことになる。

この高血糖は血管内皮に障害を起こすことになり、様々な特徴的な合併症をきたしていく、

この一連の障害が糖尿病である。厚生労働省の推測では、今や日本人の1400万人が、

糖尿病あるいはその予備軍であるとされているほどである。

正常な人でも糖質の多いものを食事で摂ると血糖値は上がり、食前と食後の血糖値の

差が大きいほど血管内皮を傷つけていると考えられる。従来の糖尿病観でやり玉に挙げ

られていた脂肪を多めに摂ったとしても、食後血糖をほとんど上げることはない。そのため、

血管の障害は起こらなくなり、糖尿病のリスクはないのである。

では、糖質以外の脂質や蛋白質だけでエネルギー補給や体調の維持ができるかである。

食事由来の糖質がなくても、アミノ酸や脂肪酸の分解産物を材料にして肝臓が常に

ブドウ糖を作っている。だから糖質制限をしても人体に必要な血糖値は常に保たれる。

本はエネルーギー源としてのケント体について詳しく説明しているが、ケント体なるものの

説明は容易でなく、また長くなるのでここでは省く。

心臓や筋肉や脳も、そのエネルギーの8割から9割は脂肪酸とケント体で維持されている。

「脳はブドウ糖しか使えない」という定説も間違いで、脳は脂肪酸の代謝産物のケント体を

いくらでも利用している。人にとって脂質こそがメインのエネルギー源であり、糖質はそれを

補助するサブ的なものに過ぎない。今まで我々は糖質というサブのエレルギーを重視しすぎ、

脂質というメインエネルギーを軽視し排除しようとしてきていたようである。

北極のイヌイットはほとんど穀物を摂取せず、魚やアザラシなどの動物蛋白や脂肪に頼って

生きていた。彼らには脳血栓や心筋梗塞などの血栓性疾患や動脈硬化などの血管の病変、

あるいは糖尿病や癌などの先進国に多い病気はほとんどが極めて少なかったそうである。

それが今は西欧食が一般的になりつつあり、糖尿病や癌の発生が目立ち始めたそうである。

人類が誕生して約400万年、農耕が定着して穀物依存できるようになったのは約1万年前、

穀物依存する以前の何百万年間の人類は長い間、狩猟民族として生活していた。

その食事内容は動物、魚、野草、果物、木の実などが中心で、今よりは糖質の摂取量は

圧倒的に少なかったはずである。したがって、人体は基本的には脂質やたんぱく質依存の

システム設計になっていて、糖質はサブ的なものと考えられる。

今の我々の食事は糖質を大量に摂取しすぎていて、いわば糖質の中毒症状を起こしている。

そのため、サブシステムである膵臓に負担がかかりすぎ、インスリンのトラブルが多くなる。

だから人にふさわしい食物に変えることで、サブからメインにエネルギーの摂取を変化させる。

このことで、体のバランスを正し、結果健康を取り戻すことになるというのである。

従来の糖尿病食は 糖質55~60% 脂質20~25% タンパク質15~20%である。

糖質制限すると 糖質 30%前後 脂質 45%前後 タンパク質25%前後に変わる。

糖質からのカロリー摂取を抑え、脂質からのカロリーを半分近くにして行くものである。

以前このブログでも書いた「コラーゲン」。コラーゲンが不足するからコラーゲンを食品から

補うという考え方はあまりにも素人的な発想であると認識した。

《食品として摂取されたコラーゲンは消化管内で消化酵素の働きにより、ばらばらのアミノ酸に

消化され吸収される。吸収されたアミノ酸は血液に乗って全身に散らばって行く。そこで新しい

タンパク質の合成のための材料になる。しかしコラーゲン由来のアミノ酸は必ずしも体内の

コラーゲンの合成原料とはならない。むしろほとんどコラーゲンにならないと言ってよい》

これと同じで、食品由来の脂肪が体内の脂肪に置き換わるというイメージは間違いである。

サブエネルギーの糖質の方が即効性があり、脂質より優先的に使われる。短時間の間に

使われなかった糖質は脂肪やグリコーゲンとして体内に蓄えられる。これが体脂肪である。

したがってメタボの原罪は糖質の取り過ぎにあり、脂質は無罪なのである。

本を読み終わって感じることは、今までの私が持っていた糖尿病や肥満に対しての認識と全く

違うことが書かれている。今までのカロリーコントロールよりは、糖質コントロールの方が重要

であり効果的だというのである。これには賛否両論があり、さまざまな意見があるであろう。

本に書いてあることは著者の江部康二氏の実証にもとずく、一つの見解であり、意見である。

かと言って、私の持っている今までの知識や常識もまた人や書物からの受け売りに過ぎない。

どちらが正しいか、やはり自分の身を持って経験することがてっとり早いし、納得がいくと思う。

65歳を過ぎた今、これをやることで大きな障害があるとは思えないし、いまさらどうでも良い。

そんなことから、今週からこの糖質制限食に挑戦することにした。

始めてみてわかったことだが、外食比率が高い私としてはこれは結構大変なことである。

朝、モーニングセットの時は「パンを抜いてください」となり、サラダと珈琲とヨーグルトになる。

昼は蕎麦やパスタがダメとなると、定食屋に行き「ご飯はいりませんから」ということになる。

主食のごはんを抜いておかずだけではいかにも貧弱で、食べた気がしない。したがって冷奴や

野菜炒めなど、もう一皿追加で頼むことになる。夜は主食の変わりに焼酎のお湯割りを飲む。

それと、おかずを何品も食べることになるのだが、主食のコメや麺がないと腹持ちが悪くなる。

結果、多くのおかずを食べることになってしまう。体に害はないと思うが、食費はかさむだろう。

さてさて、どうなるのか?我ながら楽しい挑戦である。経過はまたブログに書こうと思う。

と思っている。それは身近にいる2人が「糖質制限食」をやって、結果を出しているからである。

一人は私の友人で、糖尿病境界型と言われ、4月からこの糖質制限の食事療法を始めた。

今、彼は糖尿病境界型から脱し、数値的には正常になって、すこぶる体調は良いようである。

もう一人は私の義弟、医者をしているが何時も肥満気味、本人はアイスクリームが大好きで、

時に絶食をしてカロリー制限してまでアイスクリームを食べていた。その義弟とお盆に逢った時

いつもと違ってスリムな体型をしているので聞くと、「糖質制限」をやっているとのことであった。

2人とも「糖質制限食」を始めてから半年も経たないうちに8kg近く減量したようである。

私は意識して食事の量を減らし、できるだけ低カロリーのものを食べるようにしてダイエットを

心がけてきた。しかし、なかなか上手くはコントロールできない。私は別に糖尿病ではないが、

糖質制限とはどんなもか?、体に不都合はないのか?それにより減量できるものなのか?

そんな興味から、「糖質制限食」というものを勉強してみる気になった。

早速、本屋に行き、「主食を抜けば糖尿病は良くなる」※江部康二著と、「我ら糖尿人、

元気なのには理由(ワケ)がある」※宮本輝・江部康二対談集の2冊を買って読んでみる。

本に書いてある「糖質制限食」の基本は2点である。

1.ご飯やパンなどの主食やいも類など糖質の多い食品はほとんど摂らない。

2.肉や魚、油ものなど、脂肪分や蛋白質の多い食品は好きなだけ食べてもいい。

平たく言えば主食を食べない代わりに炭水化物を含まないおかずばかり食べるこのになる。

米、麦、小麦、芋、トウモロコシなど糖質を多く含む食物を極力食べなければ、後は何を

どのように食べてもいいというものである。(お酒もビールや日本酒などの醸造酒は糖質を

多く含むためにダメだが、焼酎、ウイスキーなどの蒸留酒は無糖で特に制限はしない)

(炭水化物≒糖質+食物繊維と考えられるが、その炭水化物を取らないことで食物繊維の

不足が考えられるため野菜などのは多めに食べた方が良い)

今までの糖尿病の食事療法とは全く逆の処方である。カロリー制限をするのではなく、糖質

制限をすることで、糖尿病を改善して行くというものである。副効果として体重も落ち体調も

よく、引いてはメタボも解消するようである。これが正しければ今までの定説の否定である。

はたしてこれは正しいことなのか?体にとって良いことなのか?興味津津なテーマである。

糖質制限食効用の理屈はこうである。

糖質を摂取すると血糖値が高くなり、それを調節する人間のホルモンはインスリンだけである。

インスリンは血液中のブドウ糖を取り込み、エネルギーとして利用したり、脂肪やグリコーゲン

にして体内に蓄える。このたった一つの糖質調節メカニズムであるインスリンがパワーダウン

した時、食後の血糖値が異常に高い(200mg/dl以上)状況が続くことになる。

この高血糖は血管内皮に障害を起こすことになり、様々な特徴的な合併症をきたしていく、

この一連の障害が糖尿病である。厚生労働省の推測では、今や日本人の1400万人が、

糖尿病あるいはその予備軍であるとされているほどである。

正常な人でも糖質の多いものを食事で摂ると血糖値は上がり、食前と食後の血糖値の

差が大きいほど血管内皮を傷つけていると考えられる。従来の糖尿病観でやり玉に挙げ

られていた脂肪を多めに摂ったとしても、食後血糖をほとんど上げることはない。そのため、

血管の障害は起こらなくなり、糖尿病のリスクはないのである。

では、糖質以外の脂質や蛋白質だけでエネルギー補給や体調の維持ができるかである。

食事由来の糖質がなくても、アミノ酸や脂肪酸の分解産物を材料にして肝臓が常に

ブドウ糖を作っている。だから糖質制限をしても人体に必要な血糖値は常に保たれる。

本はエネルーギー源としてのケント体について詳しく説明しているが、ケント体なるものの

説明は容易でなく、また長くなるのでここでは省く。

心臓や筋肉や脳も、そのエネルギーの8割から9割は脂肪酸とケント体で維持されている。

「脳はブドウ糖しか使えない」という定説も間違いで、脳は脂肪酸の代謝産物のケント体を

いくらでも利用している。人にとって脂質こそがメインのエネルギー源であり、糖質はそれを

補助するサブ的なものに過ぎない。今まで我々は糖質というサブのエレルギーを重視しすぎ、

脂質というメインエネルギーを軽視し排除しようとしてきていたようである。

北極のイヌイットはほとんど穀物を摂取せず、魚やアザラシなどの動物蛋白や脂肪に頼って

生きていた。彼らには脳血栓や心筋梗塞などの血栓性疾患や動脈硬化などの血管の病変、

あるいは糖尿病や癌などの先進国に多い病気はほとんどが極めて少なかったそうである。

それが今は西欧食が一般的になりつつあり、糖尿病や癌の発生が目立ち始めたそうである。

人類が誕生して約400万年、農耕が定着して穀物依存できるようになったのは約1万年前、

穀物依存する以前の何百万年間の人類は長い間、狩猟民族として生活していた。

その食事内容は動物、魚、野草、果物、木の実などが中心で、今よりは糖質の摂取量は

圧倒的に少なかったはずである。したがって、人体は基本的には脂質やたんぱく質依存の

システム設計になっていて、糖質はサブ的なものと考えられる。

今の我々の食事は糖質を大量に摂取しすぎていて、いわば糖質の中毒症状を起こしている。

そのため、サブシステムである膵臓に負担がかかりすぎ、インスリンのトラブルが多くなる。

だから人にふさわしい食物に変えることで、サブからメインにエネルギーの摂取を変化させる。

このことで、体のバランスを正し、結果健康を取り戻すことになるというのである。

従来の糖尿病食は 糖質55~60% 脂質20~25% タンパク質15~20%である。

糖質制限すると 糖質 30%前後 脂質 45%前後 タンパク質25%前後に変わる。

糖質からのカロリー摂取を抑え、脂質からのカロリーを半分近くにして行くものである。

以前このブログでも書いた「コラーゲン」。コラーゲンが不足するからコラーゲンを食品から

補うという考え方はあまりにも素人的な発想であると認識した。

《食品として摂取されたコラーゲンは消化管内で消化酵素の働きにより、ばらばらのアミノ酸に

消化され吸収される。吸収されたアミノ酸は血液に乗って全身に散らばって行く。そこで新しい

タンパク質の合成のための材料になる。しかしコラーゲン由来のアミノ酸は必ずしも体内の

コラーゲンの合成原料とはならない。むしろほとんどコラーゲンにならないと言ってよい》

これと同じで、食品由来の脂肪が体内の脂肪に置き換わるというイメージは間違いである。

サブエネルギーの糖質の方が即効性があり、脂質より優先的に使われる。短時間の間に

使われなかった糖質は脂肪やグリコーゲンとして体内に蓄えられる。これが体脂肪である。

したがってメタボの原罪は糖質の取り過ぎにあり、脂質は無罪なのである。

本を読み終わって感じることは、今までの私が持っていた糖尿病や肥満に対しての認識と全く

違うことが書かれている。今までのカロリーコントロールよりは、糖質コントロールの方が重要

であり効果的だというのである。これには賛否両論があり、さまざまな意見があるであろう。

本に書いてあることは著者の江部康二氏の実証にもとずく、一つの見解であり、意見である。

かと言って、私の持っている今までの知識や常識もまた人や書物からの受け売りに過ぎない。

どちらが正しいか、やはり自分の身を持って経験することがてっとり早いし、納得がいくと思う。

65歳を過ぎた今、これをやることで大きな障害があるとは思えないし、いまさらどうでも良い。

そんなことから、今週からこの糖質制限食に挑戦することにした。

始めてみてわかったことだが、外食比率が高い私としてはこれは結構大変なことである。

朝、モーニングセットの時は「パンを抜いてください」となり、サラダと珈琲とヨーグルトになる。

昼は蕎麦やパスタがダメとなると、定食屋に行き「ご飯はいりませんから」ということになる。

主食のごはんを抜いておかずだけではいかにも貧弱で、食べた気がしない。したがって冷奴や

野菜炒めなど、もう一皿追加で頼むことになる。夜は主食の変わりに焼酎のお湯割りを飲む。

それと、おかずを何品も食べることになるのだが、主食のコメや麺がないと腹持ちが悪くなる。

結果、多くのおかずを食べることになってしまう。体に害はないと思うが、食費はかさむだろう。

さてさて、どうなるのか?我ながら楽しい挑戦である。経過はまたブログに書こうと思う。