アケビコノハを育て始めてから、近所を歩いているとき

アケビのツルがあるかキョロキョロ見て歩くのが習慣になりました。

普段は全く気にしていなかったのに、あちらこちらにアケビが生えているのに驚きます。

種の散布は野鳥でしょうが、これほど繁殖しても自然界や人間にとっても邪魔な存在にならず

ひっそりとアケビコノハを育てて、秋には鳥や人に果実の恵みがある・・・

とても興味深い植物だと、あらためて思いました(^^♪

この日も可燃ごみを近所の集積所に出しに行った帰りに

歩きながらよそのお宅の植え込みを見ていたら

えっ?

この形・・・もしかして、ええっ?

脳内で知っている形と一致したけど、こんな色は知らないし

ドキドキしながら手を伸ばして至近距離で見つめたら・・・

やっぱり、アケビコノハの幼虫でした。

あとでネットで検索して「緑色の幼虫もいる」と知るのですが(^^ゞ

この時はまだ「変わった色の子見つけた!」もしかして新種?なんて思っていました(笑)

蝶や蛾の幼虫は緑色の個体が多いので、この色が本来の姿と言われればそうかと思うのですが

アケビコノハは茶色だと思い込んでいるので、もう違和感しかありません(^^ゞ

褐色の幼虫では分からなかった、イモムシの呼吸器官「気門」がよく見えます。

体の側面にある楕円形の穴が気門で、幼虫はここで呼吸をしているそうです。

帰宅後、他の幼虫と一緒にしないように飼育ケースに入れました。

緑色の葉に緑色の幼虫、身を隠すにはこちらの方が理に適っていると思うのですが

どうしてアケビコノハの幼虫はほぼ茶色なのでしょう?

翌日、調べたらアケビコノハの幼虫の体色は変化に富んでいるとのこと!

もう一度よく読んだらハンドブックにも「暗紫褐色から淡褐緑色」と小さく書いてありました。

暗い紫っぽい褐色はなんとなくわかるけど。淡い褐緑色って、どんな色なの?

検索したら「緑褐色 とは、緑掛かった茶色, 暗いウグイス色」だそうです(^^ゞ

ああ、確かにそうね(笑)

突然変異とかでなく「緑色の個体もある」と分かったので、他の子との隔離は解除です(^-^)ゝ

目玉模様があるからか、友だちと会えて嬉しい、そんな顔に見えてしまいます(笑)

珍しい緑色の子が加わって、幼虫は全部で10匹になりました。

羽化まで、引き続き観察を続けます(^^)/

アケビのツルがあるかキョロキョロ見て歩くのが習慣になりました。

普段は全く気にしていなかったのに、あちらこちらにアケビが生えているのに驚きます。

種の散布は野鳥でしょうが、これほど繁殖しても自然界や人間にとっても邪魔な存在にならず

ひっそりとアケビコノハを育てて、秋には鳥や人に果実の恵みがある・・・

とても興味深い植物だと、あらためて思いました(^^♪

この日も可燃ごみを近所の集積所に出しに行った帰りに

歩きながらよそのお宅の植え込みを見ていたら

えっ?

この形・・・もしかして、ええっ?

脳内で知っている形と一致したけど、こんな色は知らないし

ドキドキしながら手を伸ばして至近距離で見つめたら・・・

やっぱり、アケビコノハの幼虫でした。

あとでネットで検索して「緑色の幼虫もいる」と知るのですが(^^ゞ

この時はまだ「変わった色の子見つけた!」もしかして新種?なんて思っていました(笑)

蝶や蛾の幼虫は緑色の個体が多いので、この色が本来の姿と言われればそうかと思うのですが

アケビコノハは茶色だと思い込んでいるので、もう違和感しかありません(^^ゞ

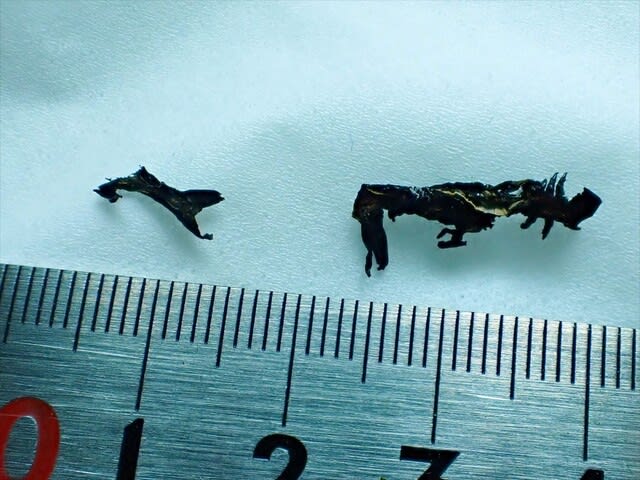

褐色の幼虫では分からなかった、イモムシの呼吸器官「気門」がよく見えます。

体の側面にある楕円形の穴が気門で、幼虫はここで呼吸をしているそうです。

帰宅後、他の幼虫と一緒にしないように飼育ケースに入れました。

緑色の葉に緑色の幼虫、身を隠すにはこちらの方が理に適っていると思うのですが

どうしてアケビコノハの幼虫はほぼ茶色なのでしょう?

翌日、調べたらアケビコノハの幼虫の体色は変化に富んでいるとのこと!

もう一度よく読んだらハンドブックにも「暗紫褐色から淡褐緑色」と小さく書いてありました。

暗い紫っぽい褐色はなんとなくわかるけど。淡い褐緑色って、どんな色なの?

検索したら「緑褐色 とは、緑掛かった茶色, 暗いウグイス色」だそうです(^^ゞ

ああ、確かにそうね(笑)

突然変異とかでなく「緑色の個体もある」と分かったので、他の子との隔離は解除です(^-^)ゝ

目玉模様があるからか、友だちと会えて嬉しい、そんな顔に見えてしまいます(笑)

珍しい緑色の子が加わって、幼虫は全部で10匹になりました。

羽化まで、引き続き観察を続けます(^^)/