上の写真は百体を超える仏像の大修復が終了したとの新聞記事を

読んで嵩山に行った時に写した写真。

どうしても引っ掛かりが残っている。何が?って名知良久山の事だ。

疑問は

①仏体山と岩平山は同一の山か? 仏体山の三角点の點名は岩平だが。

②921m峰は名知良久山なのか、岩平山なのか?

③748m峰は名知良久山なのか? 違うなら何山?

④嵩山から仏体山は見えているのか?

⑤嵩山の山域鳥瞰図の岩平山は何処の山の事か?

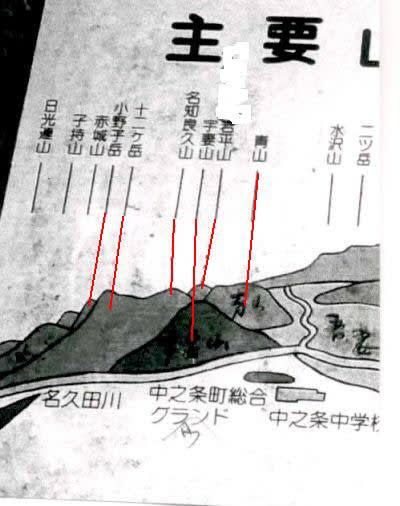

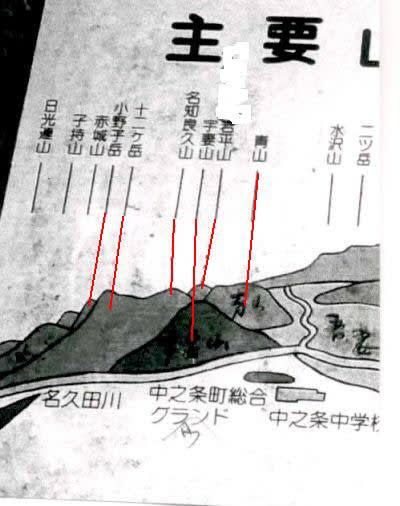

先ず、問題の鳥瞰図の部分写真。南(右)から青山・岩平山・宇妻山・

名知良久山の順に表示されている。

オッと、仏体山の名前が無いし手近な青山と宇妻山を除いては

岩平山と名知良久山がどの峰を指しているのか判らない。

一番上の写真と照合しても写真自体がボロデジカメに依る為に不明。

そこで国土院の地図をぐるぐる回して鳥瞰図と同じ目線を作ってみた。

嵩山は748m峰と521m峰を結んだ延長線上にあるのだ。

(n.G氏の示唆により)

うーん、これは微妙なラインだ。748m三角点のある青山は東北方面に

一つの鞍部を隔てて等高線二本分高い別の峰を持っている。

それを含んだ青山の山隗は嵩山から見ると仏体山のほぼ正面に近い。

嵩山からの鳥瞰で833mの山は748mの山に隠れるのだろうか?

もし、仏体山が隠れて見えないなら鳥瞰図に書かれた青山の左(北)の

岩平山は921m峰で「300山」で言うところの「名知良久山」が

それに該当する。さあ、これは大変な事になった。

つまり、その北の宇妻山はずっと近いので置いといてその隣の

名知良久の表示は奥の831m峰か748 m峰、831mは多分影になるから

748m峰となる。

結果として岩平山は921m峰で仏体山とは別物、名知良久山は748m峰

と言う事になる。実際の所は爺イには判断は出来ないので、中之条町観光課に

問い合わせるも判らないとの返事、紹介された歴史民俗資料館に問い合わせの

メールをしたが、もう四日間もナシの礫、仕方なく中之条駅前の

喫茶店・キャロリアのオーナーで中之条ガイドのボランテイア活動で

有名なY氏に調査を依頼し嵩山の主とも言われるI氏に繋いでもらって

返事待ち状態。

その暇に爺イは図書館に篭もって独自の調査。

①中之条町誌・中之条町の地名で「平村」に「名知良久」、

「青山村」に「名字楽」の小字発見。

因みに「青山村」は1889年に「市城邨」と共に中之条町に吸収されており

平村は同年に近隣5ヶ村と合併して「名久田村」となり1955年になつてから

中之条町と合併している。

②青山村に「名字楽山」の記述発見。上野国郡村誌・吾妻郡。

「――嶺上より北は平村山林に界し東西は本村の山林に属す。岩山にて

道無し、樹木生ぜずーーー」

③平村に「名智良久山」の記述発見。上野国郡村誌・吾妻郡。

「――嶺上より西北東は本村に属し南麓は青山村に界す。

樹木生ぜず、登路二条あり。一は本村尻高より登る。易にして

遠し。一は字宇妻より登る。嶮にして近し。――」

さて、こうなると平村の「名智良久山」と青山村の「名字楽山」は

同一の山で位置は青山村と平村の境界線上となるから、今度は

昔の村境界の明記された古い地図探しに掛かった。

ところが是が難題。市立図書館には存在しないと云う。そんな事で

図書館と言えるのか?と不満はタラタラ。しかし、探さなければ

ならない。思いつきで古い本の付図を探し回ったらとうとう発見。

「中之条町郷土誌」に一枚の付図。青山村・市城邨は中之条に既に

入っていて中之条町地域が東南に細長く鎌首の様に伸びている。

平村は「名久田村」に集合されてはいるが、旧平と旧青山の

境界線ははっきりと判る。それは何と921m峰と宇妻山を

結んだ線ではないか。上の図の山名等は爺イの書きこみ。

とすれば「名知良久山」は921m 峰の事になる。

さて、こうなるとさっきの鳥瞰図から仏体山が青山の影で見えない事を

前提にした921m峰は岩平山で748m峰が名知良久山と言うのは

ひっくり返って

「名知良久山」は旧平村と旧青山との境だから921m峰、748m峰は未調査、

仏体山は三角点名から岩平山の別称がある。――と言う事か?

もう一つ、n.G氏の示唆により「下尻高遺跡」を検索すると

「名知良久山」の北麓にあるとされている。生憎な事にこの遺跡は

指定文化財の指定ではなく、調査完了をもつてそのままになっているので

現在は表示も無く畑の中で位置を示すものは無い。

さて、この遺跡が748m峰の北方にあったとして、748m峰が名知良久山

なのか? とも言えるが、この稜線は大きく考えると921m峰の北方への

尾根とも考えられるので748峰は921m峰の北ヘの稜線上の途中ピーク

に過ぎないと考えると名知良久山は921m峰になるーーとも言える。

まあ、こんな具合だが爺イには結論は出せない。営林署筋から調査して

戴いているI氏からの連絡を待つことにしよう。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

読んで嵩山に行った時に写した写真。

どうしても引っ掛かりが残っている。何が?って名知良久山の事だ。

疑問は

①仏体山と岩平山は同一の山か? 仏体山の三角点の點名は岩平だが。

②921m峰は名知良久山なのか、岩平山なのか?

③748m峰は名知良久山なのか? 違うなら何山?

④嵩山から仏体山は見えているのか?

⑤嵩山の山域鳥瞰図の岩平山は何処の山の事か?

先ず、問題の鳥瞰図の部分写真。南(右)から青山・岩平山・宇妻山・

名知良久山の順に表示されている。

オッと、仏体山の名前が無いし手近な青山と宇妻山を除いては

岩平山と名知良久山がどの峰を指しているのか判らない。

一番上の写真と照合しても写真自体がボロデジカメに依る為に不明。

そこで国土院の地図をぐるぐる回して鳥瞰図と同じ目線を作ってみた。

嵩山は748m峰と521m峰を結んだ延長線上にあるのだ。

(n.G氏の示唆により)

うーん、これは微妙なラインだ。748m三角点のある青山は東北方面に

一つの鞍部を隔てて等高線二本分高い別の峰を持っている。

それを含んだ青山の山隗は嵩山から見ると仏体山のほぼ正面に近い。

嵩山からの鳥瞰で833mの山は748mの山に隠れるのだろうか?

もし、仏体山が隠れて見えないなら鳥瞰図に書かれた青山の左(北)の

岩平山は921m峰で「300山」で言うところの「名知良久山」が

それに該当する。さあ、これは大変な事になった。

つまり、その北の宇妻山はずっと近いので置いといてその隣の

名知良久の表示は奥の831m峰か748 m峰、831mは多分影になるから

748m峰となる。

結果として岩平山は921m峰で仏体山とは別物、名知良久山は748m峰

と言う事になる。実際の所は爺イには判断は出来ないので、中之条町観光課に

問い合わせるも判らないとの返事、紹介された歴史民俗資料館に問い合わせの

メールをしたが、もう四日間もナシの礫、仕方なく中之条駅前の

喫茶店・キャロリアのオーナーで中之条ガイドのボランテイア活動で

有名なY氏に調査を依頼し嵩山の主とも言われるI氏に繋いでもらって

返事待ち状態。

その暇に爺イは図書館に篭もって独自の調査。

①中之条町誌・中之条町の地名で「平村」に「名知良久」、

「青山村」に「名字楽」の小字発見。

因みに「青山村」は1889年に「市城邨」と共に中之条町に吸収されており

平村は同年に近隣5ヶ村と合併して「名久田村」となり1955年になつてから

中之条町と合併している。

②青山村に「名字楽山」の記述発見。上野国郡村誌・吾妻郡。

「――嶺上より北は平村山林に界し東西は本村の山林に属す。岩山にて

道無し、樹木生ぜずーーー」

③平村に「名智良久山」の記述発見。上野国郡村誌・吾妻郡。

「――嶺上より西北東は本村に属し南麓は青山村に界す。

樹木生ぜず、登路二条あり。一は本村尻高より登る。易にして

遠し。一は字宇妻より登る。嶮にして近し。――」

さて、こうなると平村の「名智良久山」と青山村の「名字楽山」は

同一の山で位置は青山村と平村の境界線上となるから、今度は

昔の村境界の明記された古い地図探しに掛かった。

ところが是が難題。市立図書館には存在しないと云う。そんな事で

図書館と言えるのか?と不満はタラタラ。しかし、探さなければ

ならない。思いつきで古い本の付図を探し回ったらとうとう発見。

「中之条町郷土誌」に一枚の付図。青山村・市城邨は中之条に既に

入っていて中之条町地域が東南に細長く鎌首の様に伸びている。

平村は「名久田村」に集合されてはいるが、旧平と旧青山の

境界線ははっきりと判る。それは何と921m峰と宇妻山を

結んだ線ではないか。上の図の山名等は爺イの書きこみ。

とすれば「名知良久山」は921m 峰の事になる。

さて、こうなるとさっきの鳥瞰図から仏体山が青山の影で見えない事を

前提にした921m峰は岩平山で748m峰が名知良久山と言うのは

ひっくり返って

「名知良久山」は旧平村と旧青山との境だから921m峰、748m峰は未調査、

仏体山は三角点名から岩平山の別称がある。――と言う事か?

もう一つ、n.G氏の示唆により「下尻高遺跡」を検索すると

「名知良久山」の北麓にあるとされている。生憎な事にこの遺跡は

指定文化財の指定ではなく、調査完了をもつてそのままになっているので

現在は表示も無く畑の中で位置を示すものは無い。

さて、この遺跡が748m峰の北方にあったとして、748m峰が名知良久山

なのか? とも言えるが、この稜線は大きく考えると921m峰の北方への

尾根とも考えられるので748峰は921m峰の北ヘの稜線上の途中ピーク

に過ぎないと考えると名知良久山は921m峰になるーーとも言える。

まあ、こんな具合だが爺イには結論は出せない。営林署筋から調査して

戴いているI氏からの連絡を待つことにしよう。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

事の次第は解明されるのですが、その人が判らないんです。

情報が入ったら報告しますよ。

「ナチラク山ってどこですか?」 と尋ねたら

「?? ナヂラクかい?」 との返事

ナヂラク山 とは言わないらしいのです

ナヂラク! なんですね。

「オンボー山ってありますよね?」 と尋ねたら

「あぁ~ 昔 疫病で死んだ人を焼いたんだなぁ~ ナヂラクのオンボー山かい」 との返事

「ナヂラク山って無いんですか?」 と尋ねたら

「山っては言わないんでねぇかなぁ~」との返事

どうやら 「ナジラク」 は その辺一帯の 地名として 呼んでいたようなのです。

748m峰も 「ナヂラク」 で正解 らしいのです。

「岩平山って知ってます?」 と尋ねてみましたが

これは 聞いた事無いとのことでした。

「オンボーヤマ」は一寸ヒットしたかも。

中之条の昭和四年の資料の中に新旧小字を示したものが

ありました。

1889年(明治22年)の大合併を前にして小字の「調整」なる

ことが実施されています。調整前を「旧」としています。

平村で言えば周辺の横尾村・大塚村・赤坂村・栃窪村と

合併して「名久田村」になる前の年1888年に小字の調整

をしています。そこで設定されたのが小字の「名知良久」、

ところが調整前の旧小字が何と「御坊山」。

これは「オンボーヤマ」と読んでも無理はありません。

勿論、山名ではなくて地名の話ですが、村長さんの

聞いた古老の方の話と繋がっているかも。

明日にでも オンボーヤマ へ 出かけてみようかと思っています。

「仏体山」 という山の名前も いつ頃からそう呼ばれているのか 気になりますねw

すいません 石碑は 地元のに伝わる 天狗の伝説の碑で1990年に建てられたものでしたm(_ _)m

宗福寺のおばあさんに聞いた話しでは

麓から見て山の岩隗の形が仏様に似ている様に見えるので

昔から地元では仏体山と言うそうです。

宗福寺の山号が仏体山ではあるが、それと山名はどっちが

先かについては不明とか。

但し、宗福寺は室町時代の小寺から脱して寺の体裁が

整ったのが1632年、この時に曹洞宗 仏体山・宗福寺となったそうです。以後、明治中期に至るまで三回も全焼の憂目に

あっているので江戸期の記録は一切無しとか。

昨日の嵩山のミクシイ読みました。

写真からでは、どう見ても仏体山 = 岩平山ですね。