昨日の強風の後なので空気が澄んで展望は良い筈と決め込んで嬬恋に

向かった。展望を兼ねて浅間山麓の「浅間高原シャクナゲ園」の予定。

拙宅からは倉渕を抜けて二度上げ峠を越えていくのが嬬恋への

近道なのでr-29で西進すると室田地区で通行止め。どうやら

「榛名山ヒルクライム」の当日に当たってしまったらしい。慌てて

R-406に乗り換えて漸く室田四つ角から左折して倉淵に入った。

四つ角から北へ行く榛名神社・榛名湖方面は全面通行止めなので

知らないで来ていた観光客は困惑しただろう。

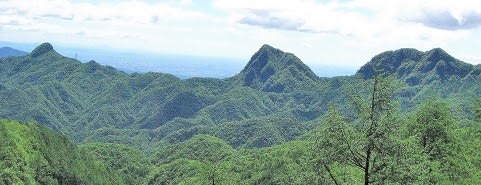

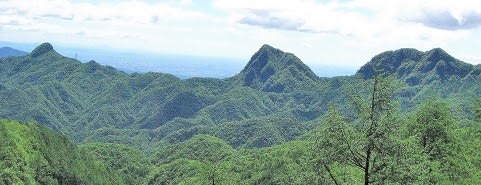

峠までの50Kmを1時間以上かかって到着。期待通りに峠からの展望抜群。

高崎方面を振り返って右から剣ノ峯、真ん中が角落山、そして左の

小さな突起は不確かながら雨ん坊主かな。

遠方で横に大きく広がっているのは榛名山塊。

車道の直ぐ脇にはサンダル履きでも行かれる駒髭山。

西を見れば浅間山の定番の写真。中盤から上には緑が無いので一寸薄い。

9958

北軽井沢に向かって一気に下りr-235で西進、白根火山ルートを突っ切ると

道は大笹に向かって西北に進む。

嬬恋ゴルフ場の先を左折してパノラマラインに乗り西進、1km一寸で道標に

従って左折して溶岩樹型方面に南進。僅かの距離でシャクナゲ園への

往路・復路の分岐(何れも一方通行)に来るので右の往路道に進み

付近の山の景観を楽しみながら道標任せの走行。

現地に近づくと沿道のシャクナゲは完全に咲き終わっていて花の

欠片も見えずガックリ。それでも駐車場は一杯、それもその筈

例年なら今が最盛期だから。入園料を払うと「最上部には未だ

残って居ますから」と申し訳なさそうに助言。

この駐車場の標高は1500m程度、上部の展望台が1600m、咲いている

最上部は更に50m以上も上なので一寸した登山クラス。

残り物のアズマシャクナゲや咲き始めの「屋久島シャクナゲ」を結構

楽しみながら展望台着。ここからの眺めは絶景で花時期外しなど

忘れてしまう。いずれの山も登頂しているので余計に嬉しい。

肝心のシャクナゲの写真は搔き集めで纏まりに欠けるけれど山景との

コラボも幾つか撮れたので満足。但し、気温が予想外に低く風も

冷たいのには薄着の老骨にはやや堪えた。

浅間高原シャクナゲ園

帰路は今度は「帰路」と書かれた懇切丁寧に設置された道標に従って

復路の一方通行をこなして末端で往路と合流、r-235で火山ルートを

直進せずに左折して「鎌原観音堂」を見学しr-144で中之条・伊香保経由で

帰宅。この件は別稿。

浅間高原シャクナゲ園からの帰りに一寸方向転換して「鎌原観音堂」へ。

ここは有名な天明の浅間大噴火によって多大の住民が命を奪われた悲劇の場所。

大爆発関連では観光地になっている鬼押し出しや「桜岩観音堂」へは

いっているが、この鎌原観音堂は何時もの往復ルートから離れているので

今回が初めて。

「浅間白根火山ルート」を直進すれば二度上げ峠への道だがここを左折して

北に向かう。相当な距離を走ってr-144まであと5kmかなという場所の

右側に「天明三年浅間やけ遺跡」の看板。

直ぐ脇に「鎌原観音堂」の看板と駐車場。

目の前には立派な嬬恋郷土資料館。村がまるごと飲み込まれたことから、

東洋のポンペイとも呼ばれたこの村の発掘による出土品や当時の様子、

絵図などが展示してある。

駐車場広場からこの石段で境内に降りる。

左手には大きな観音像が立つが二百回忌に建立された聖観音像。

奥に進んで観音堂の前。石段は15段。

その石段を近くで見ると

1783年(天明3年)7月8日(旧暦)、火口より北側約12Kmにある鎌原村は、

浅間山の大噴火(いわゆる天明の大噴火)による土石流に襲われ壊滅。

このとき鎌原村の村外にいた者や、土石流に気付いて階段を上り観音堂まで

避難できた者、合計93名のみが助かった。この災害では、当時の村の

人口570名のうち、477名もの人命が失われたと記録されている。

この災難をのがれられたのがこの観音堂であるが1979年に観音堂周辺の

発掘調査がおこなわれた結果、石段は全体で50段あったことが判明し、

土石流は35段分もの高さに達する大規模なものであった事がわかったという。

また、埋没した石段の最下部で女性2名の遺体が発見されたのは年寄りの

爺イも鮮明に記憶している。

若い女性が年配の女性を背負うような格好で見つかり、顔を復元したところ、

良く似た顔立ちであることなどから、娘と母親、あるいは歳の離れた姉妹など、

近親者であると考えられると報道された。

赤い欄干の太鼓橋の下をのぞくと何やら石段の下部の様なものも見える。

平仮名で「かんのんさま」と書かれたお堂。火山災害から命を救った観音堂は

現在は厄除け信仰の対象となっており、地元鎌原地区の鎌原観音堂奉仕会の

人々が交替で隣のおこもり堂に詰めて、先祖の供養を1日も欠かすことなくおこなっている。

堂内に鎮座するのはご本尊の十一面観音。

近くに「延命寺石標」がある。1910年、吾妻川の洪水の時、ここから

25kmの下流の矢倉の河原で一基の石標が発見されたが銘文に「延命寺」、

右上が鎌原の道標となっていたことから天明の大噴火で埋没した

鎌原の延命寺の門石と判明し1943年に鎌原に戻されたもの。

更に北に約200m程緩い坂を下ると「延命寺跡」がある。宿場町の

鎌原に建立されたのは14世紀の頃で浅間大明神の別当寺。

大噴火はこの寺も埋め込め存在は幻となるが1985年から

発掘調査が開始されこの地に本堂・庫裡・納屋と思われる

建物の存在が確認され生活用品も多数出土したという。

昨年訪問した大噴火関連の「桜岩地蔵尊」

かつての浅間山麓は無人であり、その高原を往来する旅人の

平安鎮護のために地蔵尊が上野、信濃の国の国境(群馬県・

長野県境付近)に作られた。しかし、天明3年の浅間山の

大噴火により、地蔵尊が流され、行方がわからなくなっていたが

後に地蔵川原で発見され、桜岩の地に移され桜岩地蔵尊と命名。

六里ヶ原道しるべ観音。

浅間山噴火(1783年)の後、六里ヶ原は草木も生えず、

冬は一面の銀世界。寒風が吹きすさび、道に迷った旅人が

凍死してしまうことも珍しくなかった。

旅人の窮状を見かねた分去茶屋の助四郎という人の勧化により

文化5年(1808)に作られたもので、道しるべのためにl00体の

地蔵が寄進された。沓掛、狩宿、大笹の3方向へ各33体

の地蔵を1丁(約110メートル)ごとに並べ、その中心に

基点観音を置いた。しかし、100体あった道しるべ観音も、

長い年月の間にかなりの数が姿を消し現在は、桜岩地蔵堂の

参道の両側に集められたものが残るのみ。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

登山・キャンプランキング

向かった。展望を兼ねて浅間山麓の「浅間高原シャクナゲ園」の予定。

拙宅からは倉渕を抜けて二度上げ峠を越えていくのが嬬恋への

近道なのでr-29で西進すると室田地区で通行止め。どうやら

「榛名山ヒルクライム」の当日に当たってしまったらしい。慌てて

R-406に乗り換えて漸く室田四つ角から左折して倉淵に入った。

四つ角から北へ行く榛名神社・榛名湖方面は全面通行止めなので

知らないで来ていた観光客は困惑しただろう。

峠までの50Kmを1時間以上かかって到着。期待通りに峠からの展望抜群。

高崎方面を振り返って右から剣ノ峯、真ん中が角落山、そして左の

小さな突起は不確かながら雨ん坊主かな。

遠方で横に大きく広がっているのは榛名山塊。

車道の直ぐ脇にはサンダル履きでも行かれる駒髭山。

西を見れば浅間山の定番の写真。中盤から上には緑が無いので一寸薄い。

9958

北軽井沢に向かって一気に下りr-235で西進、白根火山ルートを突っ切ると

道は大笹に向かって西北に進む。

嬬恋ゴルフ場の先を左折してパノラマラインに乗り西進、1km一寸で道標に

従って左折して溶岩樹型方面に南進。僅かの距離でシャクナゲ園への

往路・復路の分岐(何れも一方通行)に来るので右の往路道に進み

付近の山の景観を楽しみながら道標任せの走行。

現地に近づくと沿道のシャクナゲは完全に咲き終わっていて花の

欠片も見えずガックリ。それでも駐車場は一杯、それもその筈

例年なら今が最盛期だから。入園料を払うと「最上部には未だ

残って居ますから」と申し訳なさそうに助言。

この駐車場の標高は1500m程度、上部の展望台が1600m、咲いている

最上部は更に50m以上も上なので一寸した登山クラス。

残り物のアズマシャクナゲや咲き始めの「屋久島シャクナゲ」を結構

楽しみながら展望台着。ここからの眺めは絶景で花時期外しなど

忘れてしまう。いずれの山も登頂しているので余計に嬉しい。

肝心のシャクナゲの写真は搔き集めで纏まりに欠けるけれど山景との

コラボも幾つか撮れたので満足。但し、気温が予想外に低く風も

冷たいのには薄着の老骨にはやや堪えた。

浅間高原シャクナゲ園

帰路は今度は「帰路」と書かれた懇切丁寧に設置された道標に従って

復路の一方通行をこなして末端で往路と合流、r-235で火山ルートを

直進せずに左折して「鎌原観音堂」を見学しr-144で中之条・伊香保経由で

帰宅。この件は別稿。

浅間高原シャクナゲ園からの帰りに一寸方向転換して「鎌原観音堂」へ。

ここは有名な天明の浅間大噴火によって多大の住民が命を奪われた悲劇の場所。

大爆発関連では観光地になっている鬼押し出しや「桜岩観音堂」へは

いっているが、この鎌原観音堂は何時もの往復ルートから離れているので

今回が初めて。

「浅間白根火山ルート」を直進すれば二度上げ峠への道だがここを左折して

北に向かう。相当な距離を走ってr-144まであと5kmかなという場所の

右側に「天明三年浅間やけ遺跡」の看板。

直ぐ脇に「鎌原観音堂」の看板と駐車場。

目の前には立派な嬬恋郷土資料館。村がまるごと飲み込まれたことから、

東洋のポンペイとも呼ばれたこの村の発掘による出土品や当時の様子、

絵図などが展示してある。

駐車場広場からこの石段で境内に降りる。

左手には大きな観音像が立つが二百回忌に建立された聖観音像。

奥に進んで観音堂の前。石段は15段。

その石段を近くで見ると

1783年(天明3年)7月8日(旧暦)、火口より北側約12Kmにある鎌原村は、

浅間山の大噴火(いわゆる天明の大噴火)による土石流に襲われ壊滅。

このとき鎌原村の村外にいた者や、土石流に気付いて階段を上り観音堂まで

避難できた者、合計93名のみが助かった。この災害では、当時の村の

人口570名のうち、477名もの人命が失われたと記録されている。

この災難をのがれられたのがこの観音堂であるが1979年に観音堂周辺の

発掘調査がおこなわれた結果、石段は全体で50段あったことが判明し、

土石流は35段分もの高さに達する大規模なものであった事がわかったという。

また、埋没した石段の最下部で女性2名の遺体が発見されたのは年寄りの

爺イも鮮明に記憶している。

若い女性が年配の女性を背負うような格好で見つかり、顔を復元したところ、

良く似た顔立ちであることなどから、娘と母親、あるいは歳の離れた姉妹など、

近親者であると考えられると報道された。

赤い欄干の太鼓橋の下をのぞくと何やら石段の下部の様なものも見える。

平仮名で「かんのんさま」と書かれたお堂。火山災害から命を救った観音堂は

現在は厄除け信仰の対象となっており、地元鎌原地区の鎌原観音堂奉仕会の

人々が交替で隣のおこもり堂に詰めて、先祖の供養を1日も欠かすことなくおこなっている。

堂内に鎮座するのはご本尊の十一面観音。

近くに「延命寺石標」がある。1910年、吾妻川の洪水の時、ここから

25kmの下流の矢倉の河原で一基の石標が発見されたが銘文に「延命寺」、

右上が鎌原の道標となっていたことから天明の大噴火で埋没した

鎌原の延命寺の門石と判明し1943年に鎌原に戻されたもの。

更に北に約200m程緩い坂を下ると「延命寺跡」がある。宿場町の

鎌原に建立されたのは14世紀の頃で浅間大明神の別当寺。

大噴火はこの寺も埋め込め存在は幻となるが1985年から

発掘調査が開始されこの地に本堂・庫裡・納屋と思われる

建物の存在が確認され生活用品も多数出土したという。

昨年訪問した大噴火関連の「桜岩地蔵尊」

かつての浅間山麓は無人であり、その高原を往来する旅人の

平安鎮護のために地蔵尊が上野、信濃の国の国境(群馬県・

長野県境付近)に作られた。しかし、天明3年の浅間山の

大噴火により、地蔵尊が流され、行方がわからなくなっていたが

後に地蔵川原で発見され、桜岩の地に移され桜岩地蔵尊と命名。

六里ヶ原道しるべ観音。

浅間山噴火(1783年)の後、六里ヶ原は草木も生えず、

冬は一面の銀世界。寒風が吹きすさび、道に迷った旅人が

凍死してしまうことも珍しくなかった。

旅人の窮状を見かねた分去茶屋の助四郎という人の勧化により

文化5年(1808)に作られたもので、道しるべのためにl00体の

地蔵が寄進された。沓掛、狩宿、大笹の3方向へ各33体

の地蔵を1丁(約110メートル)ごとに並べ、その中心に

基点観音を置いた。しかし、100体あった道しるべ観音も、

長い年月の間にかなりの数が姿を消し現在は、桜岩地蔵堂の

参道の両側に集められたものが残るのみ。

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

何時もお世話になっており感謝申し上げます。

当日の関係者の話で「雪にやられたー」との

事を言われましたが聞き流していました。

貴兄の話で咲き始めの時の降雪でダメージを

受けたんですね。

今年は花時が読めなくて外れが多く連敗中です。

私は、5月9日に雪が積もった開園準備中のシャクナゲ園を散策してきました。

この時咲いていた花は、寒さでみんな萎えてしまったようです。

執着し5-21下から失敗、5-28上から成功、6-1ルートの

藪払いをやっています。

当時の記録に載せた概略図。

http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/69/7c/bda672c98e1a0f66eeb3f0eda20b5428.jpg

二度上峠から角落山や榛名山を眺めておられた時刻に天狗山東峰の山頂で周囲の景色に見とれていました。この時期にしては空気が澄んでいたので、山座同定をしながら、緑の絨毯が下から押し上げられたようにも見える西上州の山々を確認していました。南アの駒ケ岳まで確認できました。

眺望を欲しいままにした後、苦労が待ち受けていました。西峰から下降予定の尾根を下り始めたまでは良かったのですが、慎重になり過ぎて尾根を間違えてしまい、これ以上の下りは難しい所に出てしまった次第。広葉樹の葉に邪魔されたのか、GPSが確認できないようで、スマホは現在位置を特定できないで迷っていました。

こうなると一人旅の高齢者は危険を感じ怖くなります。何かあればつれあいは山旅をもう許可しないでしょう。地図上でも結構な傾斜表示です。岩角や木を頼りに標高差100m近くを登り返しました。きつかったです。西峰に戻り、改めて確認すると、僅かに東の小尾根を降りてしまったようです。2年前に三峰山からの下りで尾根を間違えたミスをまたやってしまいました。尾根の下りは難しいものだと痛感しながら往路を安全に戻りました。すこしGPSを頼りにし過ぎたのかもしれません。地図読み能力の衰えを感じました。

爺サマの尾根をきちんと読み切って的確に歩かれる力に改めてすごいなと感じました。その力をもってしても上りよりも下り始めは特に難しいとは思います。

南榛名林道の登り口の「天狗山南面ハイキングコース」とある看板は書き換えた方が良いように思えました。かなり厳しい上りが尾根に出るまで続いていました。尾根に取りついて東から回り込むと思っていましたが、ほぼ直登していくのですね。詳細は拙ブログで26日に掲載予定です。