岩櫃山の東北麓に別名「観音山」と言われる瀧峨山がある。西嶺と東嶺の二峰があるが、開発されているのは東峰だけで、西嶺はあまり人は入らないらしい。場所は岩櫃山への途中にある。旧145号線で原町駅前を通過して不動沢を越えた所で右折し、平沢方面に向かうと僅かの距離で観音山への分岐があり、直ぐに登山口の駐車場である。この山は元々は「松山」又は「岩鼓」と言われていたのが、山中に観音像が置かれるようになって「観音山」と言われるようになったとの事。「瀧峨山」の名前は登山口にある不動尊が「瀧峨山不動尊」ということから来ているらしい。道標は「観音山(瀧峨山)」が多い。

駐車場から左手に降りると不動瀧と言われる見事な瀧がある。落ち口から三段に水飛沫を上げているので「三重の瀧」と言うそうだが、何処が三段なのか良くは分からなかった。ここまでは登山目的ではない瀧見の観光客もいたり、滝壷付近でバーベキューの団体もいて不動尊脇の休憩所は大賑わい。

登り始めの胎内窟を過ぎると、「金堀穴」の看板があり人工的な感じの穴がある。中は真っ暗なので予め用意した懐中電灯をつけて入ってみる。入ってみると綺麗な四角にくり貫かれた穴で、曲がったり下降したりかなり複雑であるが、段々天井が低くなるので途中で引き返した。

ここを過ぎると、とんでもない形の岩が立ち塞がる。名物の「象が鼻」であるが、左手の崖から突き出している高さ3㍍、長さ10㍍、奥行き5㍍の岩が宙に浮いている感じで登山道の真上に被さっている。一寸の振動でもあれば落下崩落してしまう様に思えて、その下をさっと潜りぬけほっとする。ここには左に行く分岐があるが、直進して東回りコースを行く。途中には「大日の窟」「秘密の窟」「東大岩窟」などとの名前がついた観音像を設置した岩窟があり、それを過ぎると杉林で、少し西向きに登ると間も無く頂上である。この途中の大きな朽木の洞で去年、キツネを見つけて撮影に成功した。頂上にはまだ新しい道標と幾つかの石祠もある広場になっている。ここからの降りは鎖場を経て西側を降り、

象の鼻手前の分岐に合わさる。一周約一時間半弱ぐらいか?滝の音が周りの山の峰に反響するのかとても大きく聞こえる。

名物・象の鼻岩

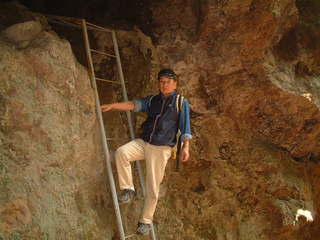

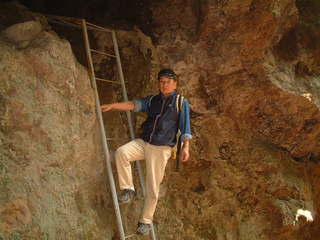

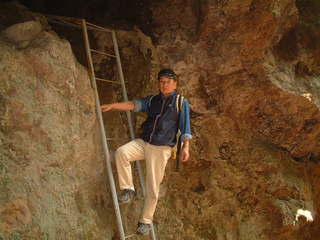

洞窟への入り口

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

駐車場から左手に降りると不動瀧と言われる見事な瀧がある。落ち口から三段に水飛沫を上げているので「三重の瀧」と言うそうだが、何処が三段なのか良くは分からなかった。ここまでは登山目的ではない瀧見の観光客もいたり、滝壷付近でバーベキューの団体もいて不動尊脇の休憩所は大賑わい。

登り始めの胎内窟を過ぎると、「金堀穴」の看板があり人工的な感じの穴がある。中は真っ暗なので予め用意した懐中電灯をつけて入ってみる。入ってみると綺麗な四角にくり貫かれた穴で、曲がったり下降したりかなり複雑であるが、段々天井が低くなるので途中で引き返した。

ここを過ぎると、とんでもない形の岩が立ち塞がる。名物の「象が鼻」であるが、左手の崖から突き出している高さ3㍍、長さ10㍍、奥行き5㍍の岩が宙に浮いている感じで登山道の真上に被さっている。一寸の振動でもあれば落下崩落してしまう様に思えて、その下をさっと潜りぬけほっとする。ここには左に行く分岐があるが、直進して東回りコースを行く。途中には「大日の窟」「秘密の窟」「東大岩窟」などとの名前がついた観音像を設置した岩窟があり、それを過ぎると杉林で、少し西向きに登ると間も無く頂上である。この途中の大きな朽木の洞で去年、キツネを見つけて撮影に成功した。頂上にはまだ新しい道標と幾つかの石祠もある広場になっている。ここからの降りは鎖場を経て西側を降り、

象の鼻手前の分岐に合わさる。一周約一時間半弱ぐらいか?滝の音が周りの山の峰に反響するのかとても大きく聞こえる。

名物・象の鼻岩

洞窟への入り口

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます