梅雨の合間に数日の晴れ間、気温は真夏並みで湿度は梅雨並みだから500m以下の低山

歩きにはもう適さないが本格的な夏では無いので高い山はもう少し我慢で史蹟訪問と

序の事に三角点と言う事で先日同様に安中地区へ。

(1)四等三角点・門能 上秋間字門能 477.1m N-36-21-48-5 E-138-48-36-8

場所は安中・茶臼山南麓の秋間川を挟んだ南に位置する山。

R-18・R-211・R-215と乗り継いで安中榛名駅前を通過してから左折する県道と分かれて

直進の広域農道に入る。その農道も大きく左折するので再び直進で細い道。但し、この

茶臼登山口を通る山道はれっきとしたR-125なる県道だ。但し、R-71と同じく

「消える県道」。

暫くすると左の山手に「長源寺林道」が別れる。ここを行っても良いのだがこの先に

確かめたい林道があるので帰路に使う事にして通り越し。

登山口、島崎水産看板を過ぎると左にガードレール付きの林道。急坂を蛇行して登ると

こんな山奥と言っては失礼だが台地の上に集落があって驚き。極めて危険な細い

断崖沿いの箇所を過ぎると再び舗装の道を直進、丁字路にぶつかる。これがさっき

敬遠した長源寺林道の延長で右へ行けば山越えで長源寺地区に達する地形図に

なっているが路面状況は不明。

左折してナビの電源を入れ、現場との最短距離の箇所を探しながら低速進行。

大体の位置を確認、この山の上だ。

路傍駐車して付近を調べると大石が車両進入禁止のように並べられた作業道。

これを利用しないと山頂へは近づけない感じだなので入り込むが直ぐに左右分岐。

地形図を見ると右は廻っても直ぐに窪の押し合いになっているので無理と判断。

左(東)の等高線が開いたところから稜線を狙う事にするにしてぐしゃぐしゃの

作業道を進む。

やがて植林地が始まる所の下草が低いところから斜面に上りだす。距離100m位。

大した労力も使わずに藪の稜線を辿ると少しの高みに石宮が忽然と現れる。もう

頂上に来たらしい。尤も頂上と言っても稜線上の小突起に過ぎないが。

白の木柱が健在なので目標の三角点は難なく発見。

點名は「門能」、ここの小字名から。四等で477.18m N-36-21-48-5 E-138-48-36-8

長居の必要も無いのでさっさと下山して駐車場所。さっきの林道入り口に到着。

(2)長源寺見学

ここは1541年、武田信虎が小県を治めていた海野氏を討つために、村上氏を誘い戦いを

仕掛た。これが「神川合戦」だがこの戦いに真田幸隆は海野氏側について参戦するも、

海野氏は敗北し滅亡。真田幸隆は真田を追われ、武田氏に敵対する

上杉氏の重臣・箕輪城主長野業政を頼り長野氏の配慮でこの「長源寺」に身を寄せた

との伝承があるので戦国好きとしては興味がある。

そのまま林道を下って先ほどの道標位置でR-125に復帰、農道との分岐まで引き返した

ところを今度は往路と反対に右折してそのまま農道で峠を越えて四つ角。これを

右折してもう一本のR-125に乗る。数キロでバス停、どうやらここが柿平でバスの

始点らしい。

長源寺の看板も目立つ。

一本道が長源寺まで続くが念の為に其の先を探索してみた。未舗装の林道風に

替わった道は暫くで普通車では通行不能の荒れ道になったので寺の駐車場に引き返す。

振り返ると長閑な田園が広がっていた。

寺域に入るにはこの赤塗りの橋を渡る。

直ぐ右に護衛の様な怖い石造物が睨んでいるので思わず軽く会釈。

広場の左奥に観世音菩薩の立像。

苔と雑草のこびりついた石段の上に山門が見えた。

手前には定番の狛犬が一対。右が阿、左が吽。

昔の記録に獅子を左、狛犬を右に置くとの記述やさらにそれぞれの特徴を

「獅子は色黄にして口を開き、胡摩犬(狛犬)は色白く口を開かず、角あり」

とあるんだそうだ。

だから本来は「獅子・狛犬で」向かって右側の獅子像が「阿形」で口を

開いており、左側の狛犬像が「吽形」で口を閉じ、古くは角を持っていたらしい。

ところが鎌倉時代後期以降になると様式が簡略化されたものが出現しはじめ、

昭和時代以降に作られた物は左右ともに角が無い物が多く、口の開き方以外に

外見上の差異がなくなっているし両方の像を合わせて

「狛犬」と称することが多いーーとは物知りさんからの受け売り。

余談だか、爺イの様に戦時中に小学校を卒業した年代は一年生の国語での

「コマイヌサン ア コマイヌサン ウン

ヒノマルノ ハタ バンザイ バンザイ

ヘイタイサン ススメ ススメ」を忘れないでいるから不思議。

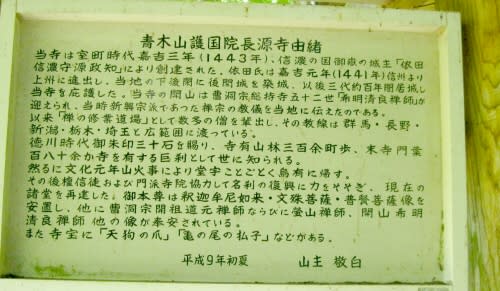

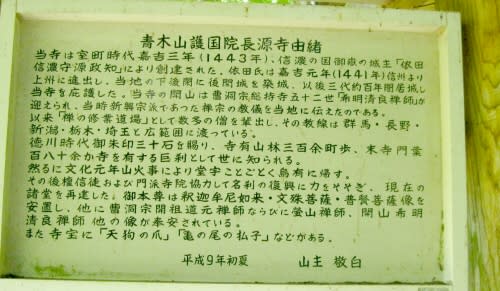

「青木山護国院長源寺由緒」の説明看板、此れに拠ると開基は1443年の依田政知に

因るとの事。

1443年頃というと八代・義政が家督を継いだばかりだから応仁の乱の20年以上も前。

依田氏の関与が終わった開基から百年後はもう道三と信長の父親・信秀、氏康と

義元などが戦国前夜祭を繰り広げていた時。

石段上で重厚な山門。

その山門を真横から。

横からカメラを構えた時、その屋根に何かキラキラして物が見えたので拡大したら

「新田」の紋章の「一つ引き」ではないか! 意外なところで珍しい発見。

門を潜って上から屋根を見たら此処にも数個が横に並んでいた。

急いで本堂に向かう。その屋根の正面に高々と「一つ引き」の新田の家紋を見て感無量。

何故なら先日の里見氏の本拠訪問でこの一つ引きを見ているし、同族で二つ引きに

変更せざるを得なかった南北朝の厳しさに晒された一族のことを知ったので。

鎌倉時代初期、源氏の一門である足利氏、新田氏は、将軍家の白幕に遠慮して、二本の線、

あるいは一本の線をその陣幕に引いた。それが足利氏の「二つ引き両」となったり、

新田氏の「一つ引き両」の紋となったとの事。家紋の元になった幕は五枚の布を縫い

繋ぎ合わせて作るのだが足利は二枚目と四枚目を黒にしたので二つ引きの形に、

新田は二枚目・三枚目・四枚目の三枚を黒にしたので太めの大中黒になり

その後の一つ引き家紋の元になったーーーとは爺イの昔のメモより。

この掲額が読めない。もし、御存知の方が居られたら教えてください。

左手の樹間から鐘楼が望める。

本堂の左手に向かうと新田信純の立派な墓。依田氏が後閑城から板鼻、鷹の巣城へ移り、

武田の意向で信純が後閑城主となり、長源寺を庇護したので中興の祖の扱いらしい。

この縁が山門や本堂の新田・一つ引きに繋がったのだろう。

左の墓地に入る所には゛「歴代住職の墓」「依田政知の墓」の看板。

これが歴代住職の墓の一部。

その左端の此れが依田氏の墓と思う。背面に依田家の卒塔婆があったから。

境内には古くて曰くありそうな石造物が並ぶが詳細は不明。

(3)四等三角点・柿平 467.0m 上後閑字長源寺 N-36-21-39-9 E-138-47-37-7

長源寺を辞して僅かに下り右下に現れた道に移り、直ぐに林道・柿平線に入る。

だが、この林道は直ぐに未舗装、下地も大分危なかっしいので安全を考えて駐車して

歩行に切り替え。目標はこの森の奥の山なのだが大きく蛇行する登り道は

中々前進距離が稼げない。おまけに何の因果かこの林道は日影が無くカンカン照りの中。

未だ、夏場の気温に体が馴れて無いので疲労が激しい。

現地との直線距離がだんだん縮まって残り70mの所で木陰を発見して休憩。

目の前に僅かの花。

斜面を見上げると丁度此処だけが崖の傾斜が緩いので藪崖に突入。

下地が柔らかすぎて一歩踏み出しても其の分ずり落ちるので大苦戦。柔らかい

ところに生えた篠竹を掴むが、するっと根っ子ごと抜けてしまうのには驚いた。

斜め前方に獣道を発見して逃げ込む。獣道様様だ。

稜線が目の前に来たがウンザリする藪にかわりは無い。

それでも、何とか発見。

これが柿平と言う名の四等君。下山の崖下りは斜面に背中までつけて摩擦を多くして

滑り降り。

再び、日陰無しの道を下って駐車場所、今日の三角点はもう終わり宣言。

(4)満行寺と榛名神社

農道との四つ角少し手前の左手に林道・満行寺線の道標。

寺社双方への道標。県重文ありの寺の看板もある。

傾斜のある林道を登ると寺入り口でアジサイが出迎えるが道の先には鳥居が見えるから

この寺と榛名神社は隣り合っているらしい。

石段下から本堂を見渡す。

六地蔵がこんな簡便方式で右手に。

本堂前には重文対象品の説明看板。

案内を請うも誰も居ない様なので正面写真のみで退散。

直ぐに神社に向かう。赤鳥居は榛名神社・諏訪神社と書いてあり平成四年の建設なので

新品のよう。この様に本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱があるのを両部鳥居と

いうらしいが専門的なことは良く知らない。

掲額をみてアレっだ。年輪があると思ったら大木の輪切りを使って居る。又は偽木?

遠くに山門が見えた。

近づいて良く観察。

定番の仁王様が一対だから仁王門。

顔の表情は定石どうりの「あ」と「うん」。物の本に拠ると「あ」は「那羅延金剛」、

「うん」は「蜜迹(シャク)金剛」とか。

早い話が 仁王が入っていれば「仁王門」、四天王が前後左右に入っていれば「四天門」、

四天王のうち2つが入っていれば「二天門」、随身が入っていれば「随身門」、

二階建てなら「楼門」だというダイジェスト的な事以外のことは知らない。

通り抜けて振り返ると卍がはっきり。

石段は何連も続いて少々疲れる。

遥か彼方に建屋が見えてきた。

左手に諏訪神社、ここにも小型の両部鳥居。

その中をパチリとやつたが何が入っているか判らない。

何だか変だなーーと思ったら普通の神社にある拝殿が無く、入り口の開いた建屋。

正面に竜の図、両側の図柄は波かな?

天井の格子には花鳥。

右に鍵の閉まった扉、どうやら神輿でも収めてあるのかな?

この神社の意味はなんだろうと考えながら境内を辞して帰路につき、安中榛名駅で

軽く昼食にして帰宅。

追記

長源寺と真田幸隆との係わり合いは東信ジャーナルの真田随想録に詳しいが

井上靖原作の風林火山が大河ドラマになった時、その34回・真田の本懐の最後の

ほうで語られている事を確認した。爺イはこの全50回を録画していたから。

この頃、晴信は村上義清や小笠原長時などを相手に信濃の覇権を争っていたが、

幸隆の策で実行した砥石城攻めで大敗し真田の旧領復帰は絶望になっていた。

が、勘助などと起死回生の策略で砥石城を内応させることに成功し攻め落とす。

そして晴信は恩賞として幸隆に旧真田領の復活と共に幸隆を砥石の城代に任じた。

真田の庄を見下ろす丘で夫人や勘助に幸隆がこう言う場面で34回は終わる。

「よし! ワシはこの地に寺を建てるぞ。その時は世話になった上州の晃運和尚を

呼んで開山とするのだ。ほれ、勘助の鉄砲傷を治してくれたあの坊主じゃ」

其の言のとおり、幸隆は真田に長谷寺を建て晃運和尚を開山とした。1547年の事。

この寺は上田市にあるが度重なる土砂災害・火災に会い現在のものは1978年の再建。

勘助・内野聖陽 晴信・市川亀治郎 幸隆・佐々木蔵之助

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

歩きにはもう適さないが本格的な夏では無いので高い山はもう少し我慢で史蹟訪問と

序の事に三角点と言う事で先日同様に安中地区へ。

(1)四等三角点・門能 上秋間字門能 477.1m N-36-21-48-5 E-138-48-36-8

場所は安中・茶臼山南麓の秋間川を挟んだ南に位置する山。

R-18・R-211・R-215と乗り継いで安中榛名駅前を通過してから左折する県道と分かれて

直進の広域農道に入る。その農道も大きく左折するので再び直進で細い道。但し、この

茶臼登山口を通る山道はれっきとしたR-125なる県道だ。但し、R-71と同じく

「消える県道」。

暫くすると左の山手に「長源寺林道」が別れる。ここを行っても良いのだがこの先に

確かめたい林道があるので帰路に使う事にして通り越し。

登山口、島崎水産看板を過ぎると左にガードレール付きの林道。急坂を蛇行して登ると

こんな山奥と言っては失礼だが台地の上に集落があって驚き。極めて危険な細い

断崖沿いの箇所を過ぎると再び舗装の道を直進、丁字路にぶつかる。これがさっき

敬遠した長源寺林道の延長で右へ行けば山越えで長源寺地区に達する地形図に

なっているが路面状況は不明。

左折してナビの電源を入れ、現場との最短距離の箇所を探しながら低速進行。

大体の位置を確認、この山の上だ。

路傍駐車して付近を調べると大石が車両進入禁止のように並べられた作業道。

これを利用しないと山頂へは近づけない感じだなので入り込むが直ぐに左右分岐。

地形図を見ると右は廻っても直ぐに窪の押し合いになっているので無理と判断。

左(東)の等高線が開いたところから稜線を狙う事にするにしてぐしゃぐしゃの

作業道を進む。

やがて植林地が始まる所の下草が低いところから斜面に上りだす。距離100m位。

大した労力も使わずに藪の稜線を辿ると少しの高みに石宮が忽然と現れる。もう

頂上に来たらしい。尤も頂上と言っても稜線上の小突起に過ぎないが。

白の木柱が健在なので目標の三角点は難なく発見。

點名は「門能」、ここの小字名から。四等で477.18m N-36-21-48-5 E-138-48-36-8

長居の必要も無いのでさっさと下山して駐車場所。さっきの林道入り口に到着。

(2)長源寺見学

ここは1541年、武田信虎が小県を治めていた海野氏を討つために、村上氏を誘い戦いを

仕掛た。これが「神川合戦」だがこの戦いに真田幸隆は海野氏側について参戦するも、

海野氏は敗北し滅亡。真田幸隆は真田を追われ、武田氏に敵対する

上杉氏の重臣・箕輪城主長野業政を頼り長野氏の配慮でこの「長源寺」に身を寄せた

との伝承があるので戦国好きとしては興味がある。

そのまま林道を下って先ほどの道標位置でR-125に復帰、農道との分岐まで引き返した

ところを今度は往路と反対に右折してそのまま農道で峠を越えて四つ角。これを

右折してもう一本のR-125に乗る。数キロでバス停、どうやらここが柿平でバスの

始点らしい。

長源寺の看板も目立つ。

一本道が長源寺まで続くが念の為に其の先を探索してみた。未舗装の林道風に

替わった道は暫くで普通車では通行不能の荒れ道になったので寺の駐車場に引き返す。

振り返ると長閑な田園が広がっていた。

寺域に入るにはこの赤塗りの橋を渡る。

直ぐ右に護衛の様な怖い石造物が睨んでいるので思わず軽く会釈。

広場の左奥に観世音菩薩の立像。

苔と雑草のこびりついた石段の上に山門が見えた。

手前には定番の狛犬が一対。右が阿、左が吽。

昔の記録に獅子を左、狛犬を右に置くとの記述やさらにそれぞれの特徴を

「獅子は色黄にして口を開き、胡摩犬(狛犬)は色白く口を開かず、角あり」

とあるんだそうだ。

だから本来は「獅子・狛犬で」向かって右側の獅子像が「阿形」で口を

開いており、左側の狛犬像が「吽形」で口を閉じ、古くは角を持っていたらしい。

ところが鎌倉時代後期以降になると様式が簡略化されたものが出現しはじめ、

昭和時代以降に作られた物は左右ともに角が無い物が多く、口の開き方以外に

外見上の差異がなくなっているし両方の像を合わせて

「狛犬」と称することが多いーーとは物知りさんからの受け売り。

余談だか、爺イの様に戦時中に小学校を卒業した年代は一年生の国語での

「コマイヌサン ア コマイヌサン ウン

ヒノマルノ ハタ バンザイ バンザイ

ヘイタイサン ススメ ススメ」を忘れないでいるから不思議。

「青木山護国院長源寺由緒」の説明看板、此れに拠ると開基は1443年の依田政知に

因るとの事。

1443年頃というと八代・義政が家督を継いだばかりだから応仁の乱の20年以上も前。

依田氏の関与が終わった開基から百年後はもう道三と信長の父親・信秀、氏康と

義元などが戦国前夜祭を繰り広げていた時。

石段上で重厚な山門。

その山門を真横から。

横からカメラを構えた時、その屋根に何かキラキラして物が見えたので拡大したら

「新田」の紋章の「一つ引き」ではないか! 意外なところで珍しい発見。

門を潜って上から屋根を見たら此処にも数個が横に並んでいた。

急いで本堂に向かう。その屋根の正面に高々と「一つ引き」の新田の家紋を見て感無量。

何故なら先日の里見氏の本拠訪問でこの一つ引きを見ているし、同族で二つ引きに

変更せざるを得なかった南北朝の厳しさに晒された一族のことを知ったので。

鎌倉時代初期、源氏の一門である足利氏、新田氏は、将軍家の白幕に遠慮して、二本の線、

あるいは一本の線をその陣幕に引いた。それが足利氏の「二つ引き両」となったり、

新田氏の「一つ引き両」の紋となったとの事。家紋の元になった幕は五枚の布を縫い

繋ぎ合わせて作るのだが足利は二枚目と四枚目を黒にしたので二つ引きの形に、

新田は二枚目・三枚目・四枚目の三枚を黒にしたので太めの大中黒になり

その後の一つ引き家紋の元になったーーーとは爺イの昔のメモより。

この掲額が読めない。もし、御存知の方が居られたら教えてください。

左手の樹間から鐘楼が望める。

本堂の左手に向かうと新田信純の立派な墓。依田氏が後閑城から板鼻、鷹の巣城へ移り、

武田の意向で信純が後閑城主となり、長源寺を庇護したので中興の祖の扱いらしい。

この縁が山門や本堂の新田・一つ引きに繋がったのだろう。

左の墓地に入る所には゛「歴代住職の墓」「依田政知の墓」の看板。

これが歴代住職の墓の一部。

その左端の此れが依田氏の墓と思う。背面に依田家の卒塔婆があったから。

境内には古くて曰くありそうな石造物が並ぶが詳細は不明。

(3)四等三角点・柿平 467.0m 上後閑字長源寺 N-36-21-39-9 E-138-47-37-7

長源寺を辞して僅かに下り右下に現れた道に移り、直ぐに林道・柿平線に入る。

だが、この林道は直ぐに未舗装、下地も大分危なかっしいので安全を考えて駐車して

歩行に切り替え。目標はこの森の奥の山なのだが大きく蛇行する登り道は

中々前進距離が稼げない。おまけに何の因果かこの林道は日影が無くカンカン照りの中。

未だ、夏場の気温に体が馴れて無いので疲労が激しい。

現地との直線距離がだんだん縮まって残り70mの所で木陰を発見して休憩。

目の前に僅かの花。

斜面を見上げると丁度此処だけが崖の傾斜が緩いので藪崖に突入。

下地が柔らかすぎて一歩踏み出しても其の分ずり落ちるので大苦戦。柔らかい

ところに生えた篠竹を掴むが、するっと根っ子ごと抜けてしまうのには驚いた。

斜め前方に獣道を発見して逃げ込む。獣道様様だ。

稜線が目の前に来たがウンザリする藪にかわりは無い。

それでも、何とか発見。

これが柿平と言う名の四等君。下山の崖下りは斜面に背中までつけて摩擦を多くして

滑り降り。

再び、日陰無しの道を下って駐車場所、今日の三角点はもう終わり宣言。

(4)満行寺と榛名神社

農道との四つ角少し手前の左手に林道・満行寺線の道標。

寺社双方への道標。県重文ありの寺の看板もある。

傾斜のある林道を登ると寺入り口でアジサイが出迎えるが道の先には鳥居が見えるから

この寺と榛名神社は隣り合っているらしい。

石段下から本堂を見渡す。

六地蔵がこんな簡便方式で右手に。

本堂前には重文対象品の説明看板。

案内を請うも誰も居ない様なので正面写真のみで退散。

直ぐに神社に向かう。赤鳥居は榛名神社・諏訪神社と書いてあり平成四年の建設なので

新品のよう。この様に本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱があるのを両部鳥居と

いうらしいが専門的なことは良く知らない。

掲額をみてアレっだ。年輪があると思ったら大木の輪切りを使って居る。又は偽木?

遠くに山門が見えた。

近づいて良く観察。

定番の仁王様が一対だから仁王門。

顔の表情は定石どうりの「あ」と「うん」。物の本に拠ると「あ」は「那羅延金剛」、

「うん」は「蜜迹(シャク)金剛」とか。

早い話が 仁王が入っていれば「仁王門」、四天王が前後左右に入っていれば「四天門」、

四天王のうち2つが入っていれば「二天門」、随身が入っていれば「随身門」、

二階建てなら「楼門」だというダイジェスト的な事以外のことは知らない。

通り抜けて振り返ると卍がはっきり。

石段は何連も続いて少々疲れる。

遥か彼方に建屋が見えてきた。

左手に諏訪神社、ここにも小型の両部鳥居。

その中をパチリとやつたが何が入っているか判らない。

何だか変だなーーと思ったら普通の神社にある拝殿が無く、入り口の開いた建屋。

正面に竜の図、両側の図柄は波かな?

天井の格子には花鳥。

右に鍵の閉まった扉、どうやら神輿でも収めてあるのかな?

この神社の意味はなんだろうと考えながら境内を辞して帰路につき、安中榛名駅で

軽く昼食にして帰宅。

追記

長源寺と真田幸隆との係わり合いは東信ジャーナルの真田随想録に詳しいが

井上靖原作の風林火山が大河ドラマになった時、その34回・真田の本懐の最後の

ほうで語られている事を確認した。爺イはこの全50回を録画していたから。

この頃、晴信は村上義清や小笠原長時などを相手に信濃の覇権を争っていたが、

幸隆の策で実行した砥石城攻めで大敗し真田の旧領復帰は絶望になっていた。

が、勘助などと起死回生の策略で砥石城を内応させることに成功し攻め落とす。

そして晴信は恩賞として幸隆に旧真田領の復活と共に幸隆を砥石の城代に任じた。

真田の庄を見下ろす丘で夫人や勘助に幸隆がこう言う場面で34回は終わる。

「よし! ワシはこの地に寺を建てるぞ。その時は世話になった上州の晃運和尚を

呼んで開山とするのだ。ほれ、勘助の鉄砲傷を治してくれたあの坊主じゃ」

其の言のとおり、幸隆は真田に長谷寺を建て晃運和尚を開山とした。1547年の事。

この寺は上田市にあるが度重なる土砂災害・火災に会い現在のものは1978年の再建。

勘助・内野聖陽 晴信・市川亀治郎 幸隆・佐々木蔵之助

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます