先日に引き続いて今日も榛名山麓の低山めぐりのハイキング。予定は五万石・獅子岳・

伯耆山・臥牛山で高根展望台を経由して起点のカーブ17に帰ってくる積り。

伊香保の街中を抜けてr-33で榛名湖方面へ。途中のカーブno.17の空き地に

駐車。この地点で既に標高は980mもある。

ここは蛇ヶ岳林道の入り口、ゲートは車両通行止めで閉じられているが推定で

約6k程で蛇ヶ岳西登山口近くに達している。

約1k弱の歩行で北から南に急旋回するヘアピンカーブのところが登山口。カーブミラーと

白杭が目印。

少し先の隙間から檜林に入って北に向かう。

植林地は下枝が綺麗に下ろされていているので何の苦もなく通過できる。林を抜けると

明るい雑木林。

前面に台地が見えるのでやや右寄りに接近。

途中では岩場もあり思ったより急登もあるが距離が短いし林道からの標高差も75m位しか

無いので苦労の範疇ではない。

台地の東南端に取り付いてなだらかな尾根を西北に80m位進む。

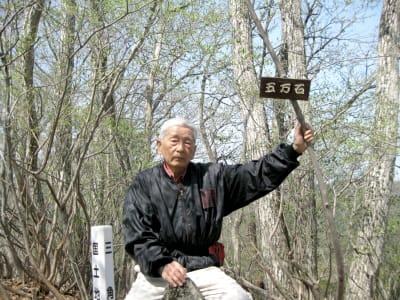

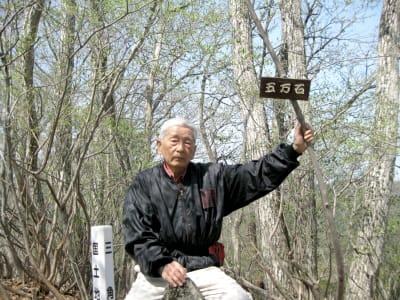

円形の丘のような処の三角点で頂上。三等で点名は「伊香保」1060.35m

周囲を見渡すと標識多数。随分人気があるものだな。若しかすると低山に又標識ブームが

起きているのかな?

標識群に囲まれて本日の爺イ。

さっさと下山に掛かり幅広の斜面を下って植林地を通過して林道へ。直ぐに西に進む。

数百m先の左カーブ標識のある左側斜面に窪があり、落ち葉の堆積で見難いが何となく

踏まれている感じ。

右手の土手を見ると明確に峠道らしき道跡が走っているので登山再開。

峠道は余り使う人も居ないようで直ぐに獣道程度の細道になってしまう。

そして僅かの登りで峠に到着。左折が伯耆山、右折が獅子岳で直進は長々と林間を歩いて

蛇ヶ岳林道に合流する。

先ずは手近な獅子岳、こんな落ち葉の積もったヤセ尾根を登るのだが、直線距離で70mしかなく

標高差も林道から起算しても85m、峠から30mに過ぎない。

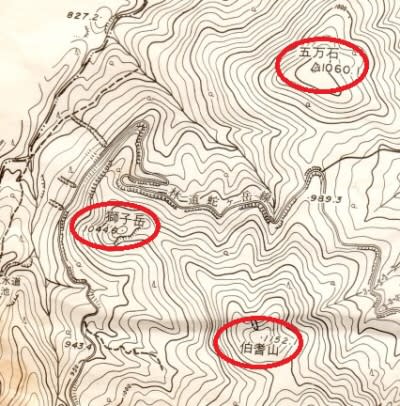

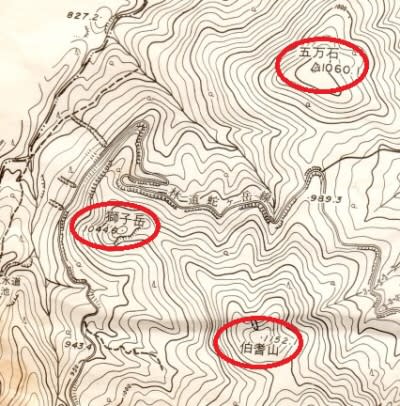

この山も次に行く伯耆山も国土院1/25.000には山名は無いが地元の旧伊香保町の発行していた

1/10.000の地図には山名も標高もちゃんと載っているから仮称ではない。

左にやや湾曲し右からの枝尾根を併せると

狭い岩場の頂上。老朽化した標識の残骸が転がっていた(10.05)。

かっての姿はこんなもの。付けたのは爺イ本人。

狭いながら展望は悪くない。北に先ほど登って来た五万石。

西の極く近くに烏帽子岳。鬢櫛山は丁度蔭になったのか見えない。

その左の山は榛名富士だろうか?横に張り付いているのが蛇ヶ岳?

東南にはこれから行く伯耆山が意外なほどの巨体を見せている。

獅子岳の岩場を慎重に降りて峠から今度は伯耆山の尾根に取り付く。此処からは一本尾根だから

迷う心配は全く無いが名物のツツジの藪をどうやって抜けるかだけが問題。峠からの

標高差は130m位。

途中には数箇所のコブがある以外は変哲も無い登りだが終盤になるとこのコブがニセ頂上に

見えるので我慢を強いられる。

やがて唯一の岩場の脇を通過するが未だ先は長い。

この先はやや木の根の露出が多くなって荒れ加減。

心配していたツツジの密集地帯に来ているのに赤テープもあって登路が明確に開いている。

新しく整備されたんだろうか?拍子抜け。

頂上間近でも軽く小枝を払う程度で難なく頂上に出られた。

おやおや、この山も標識多数。

この標識が昔からのものでこの山の「主」なのだ。付近には文字の消えたもの、破損して

取り付け紐だけのものなども散在している。ここで軽食と休憩(11.10)。

休憩後、次の目標の臥牛山に向かう。ここからはやや左目に下山しつつ前面に見える臥牛山北方の

標高1200mの長い台地を通過する。

鞍部から100mの標高差を登り返して

台地の北端に到着。

平坦な台地を約260m南下して臥牛山の北直下に行く。

直下からは何時もなら少し南に下がった崖を強引に登ってしまうのだがもうそんな無理は

危険なので山裾を東南に下って登山路との合流を目指す。山裾の踏み跡を振り返ると

かなり明確な道跡だ。

極く自然に登山路と合流、その位置は名物の岩場の手前だった。

岩場に沿って少し進むと何となく見覚えのあるような地形があったのでそこから這い上がる。

尾根に到達する手前で左からロープが延びていた。何のことは無い先ほどの取り付き位置から

少し進めばこのロープで楽々と尾根に登れたのだ。

尾根の到着地点にはブルーの目印、これは帰路に大いに助かる。ここからはやや足場の

悪い尾根道を西に向かう。

直ぐに南が開けて雄岳を中にして右に雌岳、左に水沢山。

この貫禄は相馬山かな。

最後にちょこっと立ち木のお世話になって小さな岩を越えると頂上。古くなって錆が出ている

標識。かって見たカラフルな木製のものは見当たらない。

展望は西が良く榛名湖とその後ろに榛名山隗最高峰の掃部ヶ岳。

右手近くに烏帽子ヶ岳。左肩にかすかに鬢櫛が見えている感じ。

南にさっきも眺めた雄岳・雌岳・水沢山。

これで低山めぐりは終了なので臥牛山から降りて往路の1200m台地を北に進み伯耆との

分岐から東に転じてこんな雑木林を高根展望台を目指して下る。

最近展望台の背後の藪は完璧にコンクリートの防災壁で固められて直接には降りられないので

可なり手前のスケートリンク分岐辺でr-33に降りてテクテクと展望台へ。

周囲は霞で全く写真にならず。

本当の狙いはこの四等高根三角点1029mのカバーを開けて中の本体を撮影するつもりで

工具も持参していたのだがロックは外れたが外蓋が何として動かず失敗。次回に持ち越し。

展望台から県道をブラブラ歩きでカーブ17の駐車場所に無事帰着(13.38)。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

伯耆山・臥牛山で高根展望台を経由して起点のカーブ17に帰ってくる積り。

伊香保の街中を抜けてr-33で榛名湖方面へ。途中のカーブno.17の空き地に

駐車。この地点で既に標高は980mもある。

ここは蛇ヶ岳林道の入り口、ゲートは車両通行止めで閉じられているが推定で

約6k程で蛇ヶ岳西登山口近くに達している。

約1k弱の歩行で北から南に急旋回するヘアピンカーブのところが登山口。カーブミラーと

白杭が目印。

少し先の隙間から檜林に入って北に向かう。

植林地は下枝が綺麗に下ろされていているので何の苦もなく通過できる。林を抜けると

明るい雑木林。

前面に台地が見えるのでやや右寄りに接近。

途中では岩場もあり思ったより急登もあるが距離が短いし林道からの標高差も75m位しか

無いので苦労の範疇ではない。

台地の東南端に取り付いてなだらかな尾根を西北に80m位進む。

円形の丘のような処の三角点で頂上。三等で点名は「伊香保」1060.35m

周囲を見渡すと標識多数。随分人気があるものだな。若しかすると低山に又標識ブームが

起きているのかな?

標識群に囲まれて本日の爺イ。

さっさと下山に掛かり幅広の斜面を下って植林地を通過して林道へ。直ぐに西に進む。

数百m先の左カーブ標識のある左側斜面に窪があり、落ち葉の堆積で見難いが何となく

踏まれている感じ。

右手の土手を見ると明確に峠道らしき道跡が走っているので登山再開。

峠道は余り使う人も居ないようで直ぐに獣道程度の細道になってしまう。

そして僅かの登りで峠に到着。左折が伯耆山、右折が獅子岳で直進は長々と林間を歩いて

蛇ヶ岳林道に合流する。

先ずは手近な獅子岳、こんな落ち葉の積もったヤセ尾根を登るのだが、直線距離で70mしかなく

標高差も林道から起算しても85m、峠から30mに過ぎない。

この山も次に行く伯耆山も国土院1/25.000には山名は無いが地元の旧伊香保町の発行していた

1/10.000の地図には山名も標高もちゃんと載っているから仮称ではない。

左にやや湾曲し右からの枝尾根を併せると

狭い岩場の頂上。老朽化した標識の残骸が転がっていた(10.05)。

かっての姿はこんなもの。付けたのは爺イ本人。

狭いながら展望は悪くない。北に先ほど登って来た五万石。

西の極く近くに烏帽子岳。鬢櫛山は丁度蔭になったのか見えない。

その左の山は榛名富士だろうか?横に張り付いているのが蛇ヶ岳?

東南にはこれから行く伯耆山が意外なほどの巨体を見せている。

獅子岳の岩場を慎重に降りて峠から今度は伯耆山の尾根に取り付く。此処からは一本尾根だから

迷う心配は全く無いが名物のツツジの藪をどうやって抜けるかだけが問題。峠からの

標高差は130m位。

途中には数箇所のコブがある以外は変哲も無い登りだが終盤になるとこのコブがニセ頂上に

見えるので我慢を強いられる。

やがて唯一の岩場の脇を通過するが未だ先は長い。

この先はやや木の根の露出が多くなって荒れ加減。

心配していたツツジの密集地帯に来ているのに赤テープもあって登路が明確に開いている。

新しく整備されたんだろうか?拍子抜け。

頂上間近でも軽く小枝を払う程度で難なく頂上に出られた。

おやおや、この山も標識多数。

この標識が昔からのものでこの山の「主」なのだ。付近には文字の消えたもの、破損して

取り付け紐だけのものなども散在している。ここで軽食と休憩(11.10)。

休憩後、次の目標の臥牛山に向かう。ここからはやや左目に下山しつつ前面に見える臥牛山北方の

標高1200mの長い台地を通過する。

鞍部から100mの標高差を登り返して

台地の北端に到着。

平坦な台地を約260m南下して臥牛山の北直下に行く。

直下からは何時もなら少し南に下がった崖を強引に登ってしまうのだがもうそんな無理は

危険なので山裾を東南に下って登山路との合流を目指す。山裾の踏み跡を振り返ると

かなり明確な道跡だ。

極く自然に登山路と合流、その位置は名物の岩場の手前だった。

岩場に沿って少し進むと何となく見覚えのあるような地形があったのでそこから這い上がる。

尾根に到達する手前で左からロープが延びていた。何のことは無い先ほどの取り付き位置から

少し進めばこのロープで楽々と尾根に登れたのだ。

尾根の到着地点にはブルーの目印、これは帰路に大いに助かる。ここからはやや足場の

悪い尾根道を西に向かう。

直ぐに南が開けて雄岳を中にして右に雌岳、左に水沢山。

この貫禄は相馬山かな。

最後にちょこっと立ち木のお世話になって小さな岩を越えると頂上。古くなって錆が出ている

標識。かって見たカラフルな木製のものは見当たらない。

展望は西が良く榛名湖とその後ろに榛名山隗最高峰の掃部ヶ岳。

右手近くに烏帽子ヶ岳。左肩にかすかに鬢櫛が見えている感じ。

南にさっきも眺めた雄岳・雌岳・水沢山。

これで低山めぐりは終了なので臥牛山から降りて往路の1200m台地を北に進み伯耆との

分岐から東に転じてこんな雑木林を高根展望台を目指して下る。

最近展望台の背後の藪は完璧にコンクリートの防災壁で固められて直接には降りられないので

可なり手前のスケートリンク分岐辺でr-33に降りてテクテクと展望台へ。

周囲は霞で全く写真にならず。

本当の狙いはこの四等高根三角点1029mのカバーを開けて中の本体を撮影するつもりで

工具も持参していたのだがロックは外れたが外蓋が何として動かず失敗。次回に持ち越し。

展望台から県道をブラブラ歩きでカーブ17の駐車場所に無事帰着(13.38)。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます