陽気も良くいよいよハイクシーズンも段々高い山に移るのでその前に

一寸心肺機能のチェック。前回時間記録のはっきりしているコースから

一本登りルートを選んで試す。狙いはお菊の祠経由の熊倉山直登。

R-18・r-10・r-197・r-46と乗り継いで小幡の町を抜けて織田家累代の墓を通過し、

蛇行する「雄川」を二回渡った先の左に「宝積寺」の看板があるので左折。

山に入る前に一寸お菊の墓にお参りしていくので寺院駐車場。

本堂改築工事中の看板を見ながら境内へ登る。

本堂前の巨大なお菊観音の像。

最上部のお菊母娘の墓。左がお菊の墓、右が母親の墓。

境内を辞して林道へ入る。水越線の起点表示だが終点が何処かは知らない。

途中で舗装が切れ雨水の流れで浸食されてガタガタの悪路を低速で進み

起点から2.3kmで天狗山への分岐となる丁字路を直進、上り下りを半分づつで

1.3km走って登山口近くで路傍駐車。この地点は林道起点から0.4kmにある

東屋脇から沢沿いに上ってくる旧道との交点でもある。

入り口には標識は無いが明瞭な道形があり直ぐにY字分岐。ここの標高は

推定で520m、祠は695mだから比高は175m。(10.29)

分岐地点には錆付いているが文字が上書き補修されている看板。

右への道が菊ヶ池・お菊の祠への昔からの道。

だがその道は雑草が左右から覆いかぶさり蜘蛛の巣だらけ。

左への道は地形図上にP-600としてある鷲翎(シュウレイ)山の北鞍部に達する

林道跡でお菊の祠へ行くには北から乗り越えて右の林道に復帰する事になる。

さて、本道の藪は直ぐに消えて何処にもある普通の登山路、たまには障害物。

左に鷲翎山の西面を見ながら歩く。上野国郡村誌・轟村」に「宝積寺ノ南ニ

熊倉・鷲翎アリ…」との記載があり宝積寺の山号も「鷲翎山宝積寺」。

再びの道標で急速に右旋回で蛇行の開始。

登路は尾根の垂れを無理なく伝いながら蛇行を繰り返す。

幾つかあるY字分岐は迷うことなく全て左選択で最後は北に向かう。

やがて前方に熊倉山から発する南北尾根の垂れが見えてくると手前で

急速右旋回。2285

周り切ると左に登る小道。ここが菊ヶ池入り口。

注意して見ると左手前の大木に薄い赤ペンキで矢印の痕跡がある。

右手に派手なリボンがあるが段差になっているので下の道からは見えない。

菊ヶ池と云われているが今は巨岩の塊で池の気配は無い。(11.00)

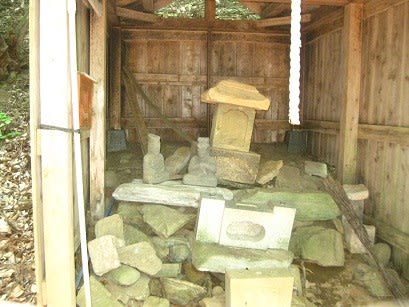

岩山の上に「空菊女之霊位」の石碑。

近くに観音像。側面に藤澤群黄刻とある。

断崖の上に石宮と石像。

自撮り棒でもないと正面からは撮れないが三脚でセルフにして突き出し写真。

菊ヶ池から離れて山道を右旋回しながらお菊の祠へ。

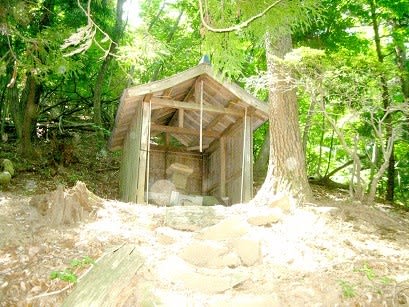

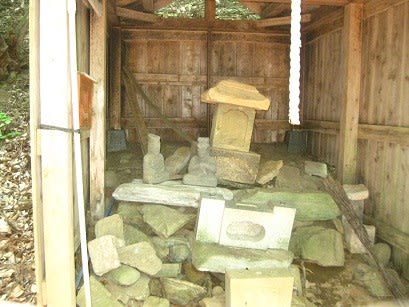

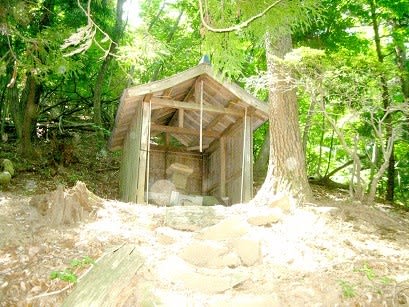

僅かの距離で到着。有名の割合には質素な造り。(11.10)

祠の中も何の飾り物も無い。記帳を見たが月に数人の訪問者程度。

周辺の新緑に浸りながら休憩後、

祠の右側から熊倉へ向かって出発。頂上までの比高は200m。(11.24)

出だしから中間付近までは傾斜がきつい。下りでも足を斜めする位。

漸く台地に到着して右に湾曲して赤テープを見て一旦西へ。

南進に転ずると山頂までの一本登り。何回かコブを越えると目印の

最初の倒木は右を潜る。

二番目の倒木通過。

三番目はもう頂上直下。傾斜は特にきつくなる。この辺から左への

巻き道があるが正面突破しないと面白くない。

傾斜の具合。

立ち木が少ないのでこんな蔦か頼りの綱。

そして想定していたコンクリート柱の所で頂上台地着。

少し西に殆ど土に埋まった三角点。三等で点名は雉平 896.21m

更に西寄りにすかいさんの作らしい標識。かって存在したN.G氏のものは無い。

営林用と思っていた垂れ下がったピンクリボンに文字があるので付け直したら

「2013 .2 .3 SSK-103 0IRAKU」とあった。SSK-103ってのはスウォッチ (swatch )

の腕時計の銘柄だし「おいらく」は山レコに「0MCおいらく山岳会」があるが

活動範囲が違うようだし個人登録者には過去に記事がない。

ご存知の方、教えてください。

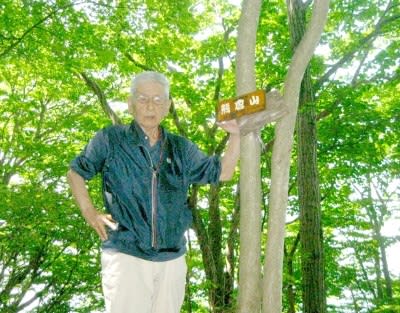

本日の爺イ。記録的には去年より4分遅れだけなので衰えてはいないが

富岡の達人・七黒爺さんの二倍も掛かっているる

軽食・休憩後、本日は周回せずピストンで帰路に付く。東に向かって

尾根を30 m下って迂回路の確認にかかる。(13.01)

北斜面を腰を落とし動物目線で観察するとうっすらと獣道が見えたので

90度の回り込みにかかる。

回り込んで一番上の倒木の処で往路の登路に復帰。

一気に下って右旋回の所。

赤テープを通過し

雑木林に突き当たって左旋回

後は何処を歩いても平気な幅広。

こんな前衛華道のオブジェのような枯れ木を見ると

祠の青いトタン屋根が見えて下山終了。(13.37)

林道までは足場は悪いがのんびり歩いて林道着で本日終了。(14.00)

蛇足

「小幡伝説」の要旨を引用する。

「上総介信貞殿、菊という女を召し使ひ給ひけるが、或る時、この女

信貞殿への御膳を据ゑけるに何とかしたるけん、御食椀の内へ針を取り

落としけるを知らずして御膳を据ゑければ菊が運命の

尽くる時か。信貞殿(おのれ我に針を呑ませ殺害せんとしたる曲者なり。

言語道断の奴、身を寸々に切り裂きても飽きたらぬ)と下部共に申付けられ

蛇を数多く取り集め大なる桶に菊を裸にして押し

こめ、蓋の穴から蛇を入れ塞ぐ。蛇共中にて上になり下になり潜合ひ夫より

菊が身の内に喰い入る。

其の桶を宝積寺山の奥なる池に沈めける。懸かる所へ小柏源六という侍、

猪狩りに立出て其処を通りけるが、女の泣き叫ぶ声聞えければ池の邊に

立ち寄りて見てあれば桶一つ浮かび女の首計り出してあり。源六不憫に

思い弓の弭にて掻き寄せ桶の蓋を打ち破れば蛇共夥しく出でにけり。

女喜びて誰様にておわしますと問いければ小柏源六なりと答う。

女申すよう、このご恩には今より後、御家の中へ蛇参りても怨を

致させ申すまじ、御心安かれと云う声と共に死にけり。さるによって小柏の

家にては其の子孫今に至りて繁盛す」

宝積寺山とは現在の地形図でp-600とある鷲翎(シュウレイ)山、小柏源六は

実在の人物で長篠の合戦(1575)で奮戦の末、戦死、同じく出陣した安中勢は

長篠で全員玉砕、安中城廃城の要因となる。

「北甘楽郡史・妙義町の項」

「…事露われて菊女に疑かかり、遂に小幡の山、熊倉という所の池において

蛇責めの惨刑を受け、苦悶して死せりという....」

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

一寸心肺機能のチェック。前回時間記録のはっきりしているコースから

一本登りルートを選んで試す。狙いはお菊の祠経由の熊倉山直登。

R-18・r-10・r-197・r-46と乗り継いで小幡の町を抜けて織田家累代の墓を通過し、

蛇行する「雄川」を二回渡った先の左に「宝積寺」の看板があるので左折。

山に入る前に一寸お菊の墓にお参りしていくので寺院駐車場。

本堂改築工事中の看板を見ながら境内へ登る。

本堂前の巨大なお菊観音の像。

最上部のお菊母娘の墓。左がお菊の墓、右が母親の墓。

境内を辞して林道へ入る。水越線の起点表示だが終点が何処かは知らない。

途中で舗装が切れ雨水の流れで浸食されてガタガタの悪路を低速で進み

起点から2.3kmで天狗山への分岐となる丁字路を直進、上り下りを半分づつで

1.3km走って登山口近くで路傍駐車。この地点は林道起点から0.4kmにある

東屋脇から沢沿いに上ってくる旧道との交点でもある。

入り口には標識は無いが明瞭な道形があり直ぐにY字分岐。ここの標高は

推定で520m、祠は695mだから比高は175m。(10.29)

分岐地点には錆付いているが文字が上書き補修されている看板。

右への道が菊ヶ池・お菊の祠への昔からの道。

だがその道は雑草が左右から覆いかぶさり蜘蛛の巣だらけ。

左への道は地形図上にP-600としてある鷲翎(シュウレイ)山の北鞍部に達する

林道跡でお菊の祠へ行くには北から乗り越えて右の林道に復帰する事になる。

さて、本道の藪は直ぐに消えて何処にもある普通の登山路、たまには障害物。

左に鷲翎山の西面を見ながら歩く。上野国郡村誌・轟村」に「宝積寺ノ南ニ

熊倉・鷲翎アリ…」との記載があり宝積寺の山号も「鷲翎山宝積寺」。

再びの道標で急速に右旋回で蛇行の開始。

登路は尾根の垂れを無理なく伝いながら蛇行を繰り返す。

幾つかあるY字分岐は迷うことなく全て左選択で最後は北に向かう。

やがて前方に熊倉山から発する南北尾根の垂れが見えてくると手前で

急速右旋回。2285

周り切ると左に登る小道。ここが菊ヶ池入り口。

注意して見ると左手前の大木に薄い赤ペンキで矢印の痕跡がある。

右手に派手なリボンがあるが段差になっているので下の道からは見えない。

菊ヶ池と云われているが今は巨岩の塊で池の気配は無い。(11.00)

岩山の上に「空菊女之霊位」の石碑。

近くに観音像。側面に藤澤群黄刻とある。

断崖の上に石宮と石像。

自撮り棒でもないと正面からは撮れないが三脚でセルフにして突き出し写真。

菊ヶ池から離れて山道を右旋回しながらお菊の祠へ。

僅かの距離で到着。有名の割合には質素な造り。(11.10)

祠の中も何の飾り物も無い。記帳を見たが月に数人の訪問者程度。

周辺の新緑に浸りながら休憩後、

祠の右側から熊倉へ向かって出発。頂上までの比高は200m。(11.24)

出だしから中間付近までは傾斜がきつい。下りでも足を斜めする位。

漸く台地に到着して右に湾曲して赤テープを見て一旦西へ。

南進に転ずると山頂までの一本登り。何回かコブを越えると目印の

最初の倒木は右を潜る。

二番目の倒木通過。

三番目はもう頂上直下。傾斜は特にきつくなる。この辺から左への

巻き道があるが正面突破しないと面白くない。

傾斜の具合。

立ち木が少ないのでこんな蔦か頼りの綱。

そして想定していたコンクリート柱の所で頂上台地着。

少し西に殆ど土に埋まった三角点。三等で点名は雉平 896.21m

更に西寄りにすかいさんの作らしい標識。かって存在したN.G氏のものは無い。

営林用と思っていた垂れ下がったピンクリボンに文字があるので付け直したら

「2013 .2 .3 SSK-103 0IRAKU」とあった。SSK-103ってのはスウォッチ (swatch )

の腕時計の銘柄だし「おいらく」は山レコに「0MCおいらく山岳会」があるが

活動範囲が違うようだし個人登録者には過去に記事がない。

ご存知の方、教えてください。

本日の爺イ。記録的には去年より4分遅れだけなので衰えてはいないが

富岡の達人・七黒爺さんの二倍も掛かっているる

軽食・休憩後、本日は周回せずピストンで帰路に付く。東に向かって

尾根を30 m下って迂回路の確認にかかる。(13.01)

北斜面を腰を落とし動物目線で観察するとうっすらと獣道が見えたので

90度の回り込みにかかる。

回り込んで一番上の倒木の処で往路の登路に復帰。

一気に下って右旋回の所。

赤テープを通過し

雑木林に突き当たって左旋回

後は何処を歩いても平気な幅広。

こんな前衛華道のオブジェのような枯れ木を見ると

祠の青いトタン屋根が見えて下山終了。(13.37)

林道までは足場は悪いがのんびり歩いて林道着で本日終了。(14.00)

蛇足

「小幡伝説」の要旨を引用する。

「上総介信貞殿、菊という女を召し使ひ給ひけるが、或る時、この女

信貞殿への御膳を据ゑけるに何とかしたるけん、御食椀の内へ針を取り

落としけるを知らずして御膳を据ゑければ菊が運命の

尽くる時か。信貞殿(おのれ我に針を呑ませ殺害せんとしたる曲者なり。

言語道断の奴、身を寸々に切り裂きても飽きたらぬ)と下部共に申付けられ

蛇を数多く取り集め大なる桶に菊を裸にして押し

こめ、蓋の穴から蛇を入れ塞ぐ。蛇共中にて上になり下になり潜合ひ夫より

菊が身の内に喰い入る。

其の桶を宝積寺山の奥なる池に沈めける。懸かる所へ小柏源六という侍、

猪狩りに立出て其処を通りけるが、女の泣き叫ぶ声聞えければ池の邊に

立ち寄りて見てあれば桶一つ浮かび女の首計り出してあり。源六不憫に

思い弓の弭にて掻き寄せ桶の蓋を打ち破れば蛇共夥しく出でにけり。

女喜びて誰様にておわしますと問いければ小柏源六なりと答う。

女申すよう、このご恩には今より後、御家の中へ蛇参りても怨を

致させ申すまじ、御心安かれと云う声と共に死にけり。さるによって小柏の

家にては其の子孫今に至りて繁盛す」

宝積寺山とは現在の地形図でp-600とある鷲翎(シュウレイ)山、小柏源六は

実在の人物で長篠の合戦(1575)で奮戦の末、戦死、同じく出陣した安中勢は

長篠で全員玉砕、安中城廃城の要因となる。

「北甘楽郡史・妙義町の項」

「…事露われて菊女に疑かかり、遂に小幡の山、熊倉という所の池において

蛇責めの惨刑を受け、苦悶して死せりという....」

ご来訪の序に下のバナーをポチッと。

登山・キャンプランキング

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます